Twitter(X)のアナリティクスとは?見方・使い方を徹底解説【2025年最新版】

X運用研究所は、Momemtum Marketingが運用する、X運用ノウハウを体系的に学べるオウンドメディアです。

SNSを“ただの発信手段”から、“価値を生み出す武器”へ。

このメディアは、すべてのXユーザーの可能性を広げる研究と実践のプラットフォームです。

X道場 ~for Bussiness~

X(旧Twitter)は、単なる情報発信ツールではなく、大きな成果をもたらす強力なマーケティングプラットフォームです。

弊社のサービス「X道場」では、フォロワーを増やすだけではなく、ビジネス目標に直結する本質的なXマーケティングを実践します。企業様から一般ユーザーまで幅広く使用いただけるプラットフォームです。

Twitter(X)のアナリティクスとは?

アナリティクスの基本概要と役割

Twitter(現X)のアナリティクスは、自分のアカウント運用状況や投稿の反応をデータで把握できる公式ツールです。

ツイート(現在は「ポスト」と呼称)の表示回数やユーザーからのアクション数などをリアルタイムで追跡し、フォロワーの動向やエンゲージメント(ユーザー反応)を分析できます。

もともとXアカウントがあれば無料で利用できましたが、2024年後半以降は仕様が変更され、現時点ではXプレミアム(有料プラン)加入者のみが新しいアナリティクス機能を利用できる状況です。

そのため無料ユーザーは一部データが閲覧できなくなっている点に注意してください。

とはいえ、Xアナリティクスを活用すれば自分の投稿がどれだけの影響力を持っているのか、どのような内容が多くの反応を得ているのかを客観的に把握できます。

これにより戦略的なアカウント運用が可能となり、フォロワーとの効果的なコミュニケーションやブランディングの向上につなげられるでしょう。

Twitter(X)のアナリティクスで分析できる主なデータ(インプレッション・エンゲージメントなど)

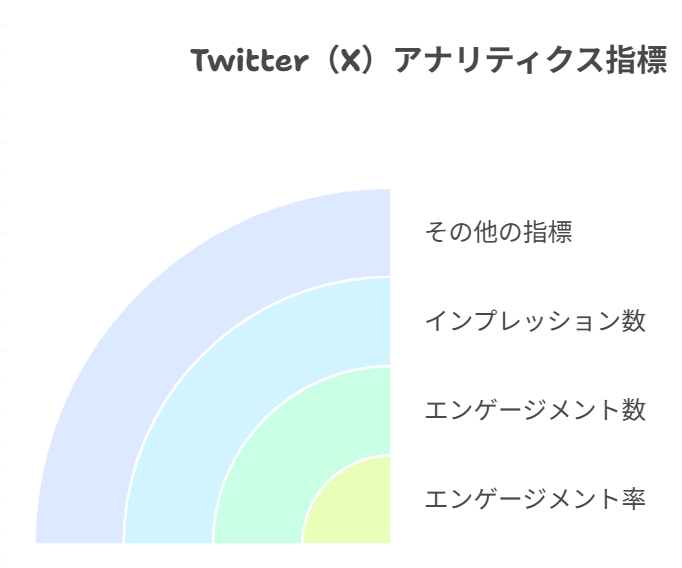

Xアナリティクスでは様々な指標を確認できます。代表的なデータの内容は次のとおりです。

- インプレッション数:ツイートが表示された回数です。タイムラインや検索結果などでユーザーにツイートが何回視聴されたかを示します。自分の発信がどの程度多くのユーザーに届いているかを把握する重要な指標です。

- エンゲージメント数:ツイートに対してユーザーが起こした全てのアクションの合計です。具体的には、いいね、リポスト(リツイート)、返信、ツイートのクリック、プロフィール閲覧、フォローなど、投稿に対するあらゆる反応が含まれます。エンゲージメント総数が多いほど、その投稿がユーザーから関心を持たれたことを意味します。

- エンゲージメント率:エンゲージメント総数をインプレッション数で割った割合(%)です。表示されたうち何%がユーザーの反応につながったかを示します【※計算式:エンゲージメント総数 ÷ インプレッション数 × 100】。エンゲージメント率が高い投稿は、少ない表示でも多く反応を得ているため、フォロワーにとって特に興味深い内容といえます。

- その他の主な指標:各投稿ごとにいいね(❤️)数、リポスト数、返信数といった反応の内訳が確認できます。またプロフィールへのアクセス数(その投稿からプロフィールが閲覧された回数)や リンクのクリック数(ツイート内のURLがクリックされた回数)、詳細のクリック数(投稿をタップして詳細表示した回数)など、ユーザーの行動を具体的に示すデータも提供されます。さらにアカウント全体の視点では、一定期間内の投稿数やフォロワー数の増減、プロフィール訪問数なども分析可能です。これらの多角的なデータを総合して、自身の発信の到達状況や反応傾向を評価できます。

Twitter(X)のアナリティクスを企業や個人が活用するメリット

Twitter Xアナリティクスを使うことで得られる利点は多岐にわたります。以下に主なメリットを挙げます。

- ツイートのパフォーマンスを数値で把握できる:感覚ではなく具体的な数値データで各投稿の成果を評価できます。インプレッションやエンゲージメントの推移を見ることで、どのツイートがどれだけ効果を発揮したかが一目瞭然です。

- フォロワーの興味関心や行動パターンを理解できる:データを分析すれば、フォロワーがどんな内容に反応しやすいか、どの時間帯にアクティブなのかなど傾向を掴めます。フォロワー層のニーズを知ることで、彼らに響く情報発信が可能になります。

- 効果的な投稿時間や内容を見極められる:アナリティクスで得た洞察をもとに、最も反応が良い投稿の傾向や時間帯を割り出せます。例えば「夜間に投稿したツイートの方が昼間よりエンゲージメント率が高い」「画像付きツイートの方がテキストだけよりインプレッションが多い」などの知見を得て、投稿戦略を改善できます。

- 運用の改善点を客観的に把握できる:データに基づき何が効果的で何が伸び悩んでいるかを判断し、PDCAサイクル(計画→実行→分析→改善)を回せます。数字を根拠に改善を重ねることで、企業アカウントであればマーケティングROI向上に、個人アカウントであればフォロワー満足度向上につなげられるでしょう。

こうしたメリットを最大限活かし、データドリブンでTwitter運用の質を高めることが重要です。

アナリティクスの活用によって、自身の発信内容を常にブラッシュアップし、より成果に直結する運用を目指せます。

Twitter(X)のアナリティクスの見方【画面別解説】

PC版の見方と操作手順

パソコンからXアナリティクスを利用する場合、まずWebブラウザでXアカウントにログインします。その上でアナリティクスページにアクセスし、機能を有効化する手順を踏みましょう。

- アナリティクスページへアクセス:ブラウザで analytics.twitter.com (または ads.x.com/analytics)に移動します。ログインしていない場合はXのアカウント認証画面が表示されるので、分析したい自分のアカウントでログインしてください。

- アナリティクスを有効化:初めて利用する際は「アナリティクスを有効にする」といった青色のボタンが表示されます。これをクリックすると、自分のアカウントのデータ収集・表示が可能になります(有効化後は過去分も含めてデータが閲覧できます)。

- メニュー画面の確認:アナリティクス画面が開いたら、上部のメニューバーから「ホーム」「ツイート」「オーディエンス」「コンテンツ」「動画」といったタブを切り替えて各種データを確認できます。まずホームタブではアカウント全体のサマリーが表示されます。

PC版アナリティクスの基本構成:ホーム画面には直近28日間をデフォルト期間として、ツイート数、ツイートインプレッション数、プロフィールへのアクセス数、フォロワー数といった主要指標が表示されます(前期間比の増減率も併記)。

画面下部には月ごとのサマリーとして「その月でもっともインプレッションを獲得したツイート(トップツイート)」「最もエンゲージメントを集めた@付きツイート」「新規フォロワーの中で最も影響力の高いアカウント(トップフォロワー)」「インプレッション最多のメディア付きツイート」などの情報も確認できます。

さらに「ツイート」タブでは投稿ごとの詳しいデータ一覧(ツイートアクティビティ画面)が表示され、各ツイートのインプレッション数やエンゲージメント率、反応の内訳を時系列順または人気順で閲覧できます。

気になる投稿をクリックすると、その個別ツイートの詳細なアクティビティ(いいね数やリポスト数、リンククリック数などの内訳)がポップアップで表示され、より詳細に分析できます。

スマホアプリ版の見方と使い勝手の違い

スマートフォンからアナリティクスを確認する場合、公式のXアプリ内ではアナリティクス全体画面を直接見ることはできません。

しかし、スマホのWebブラウザ(SafariやChrome)で先述のアナリティクスページにアクセスすれば、PC同様にデータを閲覧可能です。

ただし画面が小さい分、操作性はPCに劣るため拡大しながら確認する必要があるでしょう。

一方、Xのスマホアプリには各ツイートの「ツイートアクティビティ」を個別に見る機能があります。

各投稿の詳細画面で「インサイト」アイコン(棒グラフ状のアイコン)をタップするか、メニューの「ツイートアクティビティを表示」を選択すると、その投稿に関する基本的な指標がポップアップ表示されます。

確認できるのはインプレッション数(表示回数)とエンゲージメント総数が主で、さらに「すべてのエンゲージメントを表示」をタップすると内訳データも展開されます。

具体的には、詳細のクリック数、プロフィールへのアクセス数、新しいフォロワー数、リンククリック数など、そのツイート経由で発生した各種アクション数が表示されます。

ただしアプリ版のツイートアクティビティではPC版アナリティクスに比べ確認できるデータ項目が限定的です。

たとえば期間を通した推移グラフやフォロワー属性データなどはアプリからは見られません。スマホから全体の傾向を掴みたい場合は、手間ですがブラウザ経由でアナリティクスサイトにログインするのがおすすめです。

Twitter X アナリティクスの使い方【実践編】

投稿別の効果測定と改善方法

アナリティクスのデータを活用すれば、個々の投稿(ポスト)ごとに効果測定を行い、次の改善策を導き出せます。

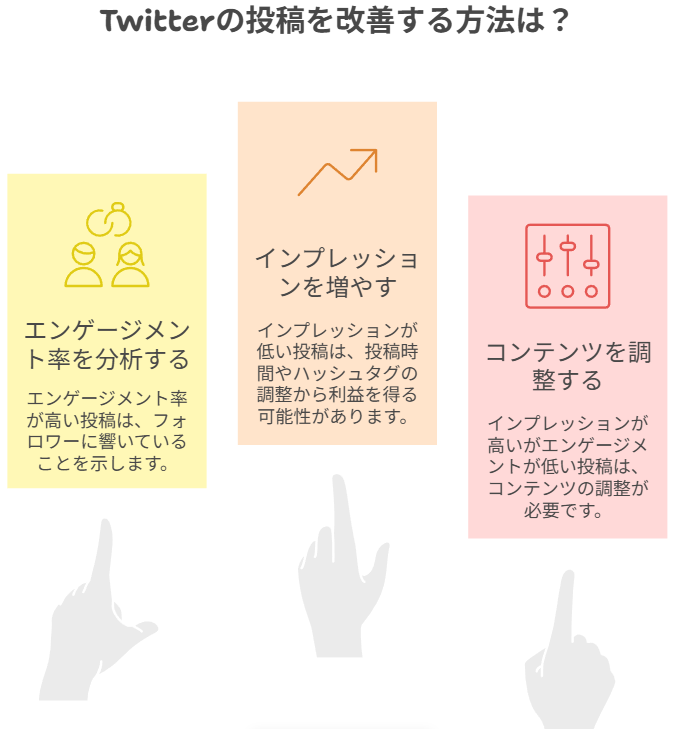

まず重要なのは各ツイートのエンゲージメント率をチェックすることです。

エンゲージメント率が高い投稿は「フォロワーに刺さった(興味を強く引いた)」内容だと言えます。

現状の発信内容が本当にユーザーの関心を引けているか、数値で明確に把握しましょう。

例えば複数の投稿を比較してみて、特にエンゲージメント率が高かったものがあればその投稿の構成やテーマを分析します。

そこから共通点や要因を探ることで、「なぜそのツイートは反応が良かったのか」「今の運用施策は有効なのか」を検討できます。

逆にエンゲージメントが低迷している投稿は、内容や見せ方に改善の余地があるかもしれません。

そうした場合、その投稿と反応の良い投稿との違いを洗い出してみましょう。

さらにインプレッション数、リポスト数、いいね数などの総合評価も行うことで、多角的に効果を判断できます。

単にエンゲージメント率だけでなく、絶対的なリーチ(届いたユーザー数)が十分かどうかも考慮が必要です。

例えば「いいね率は高いが、もともと表示されたユーザー数が少ない」ケースでは、投稿時間帯やハッシュタグ設定を見直してインプレッション増加を図るのが改善策となります。

一方「インプレッションは多いのに反応が薄い」場合、内容がターゲットに響いていない可能性があるため、ツイートの切り口やCTAを工夫するべきでしょう。

このようにデータに基づいて仮説検証を繰り返す(PDCAサイクル)ことが、Twitter運用改善の王道です。

また分析は一度きりではなく、時系列で追跡することも大切です。

キャンペーンや新しいコンテンツ施策を実行した際、その効果が時間とともにどう変化しているか、定点観測しましょう。

短期的な数値だけでなく長期トレンドを把握すれば、施策の真の有用性を評価できます。

フォロワー分析で分かること

アナリティクスを使うと、フォロワーについての貴重な洞察も得られます。

特に「フォロワーに刺さっているツイート」を洗い出すことで、既存フォロワーのニーズや好みを明確に把握できます。

自分の投稿はまずフォロワーに見られるところから始まります。

フォロワーが興味を持つ内容を発信できれば、投稿直後の初期エンゲージメント率が高まり、結果としてアルゴリズムに評価されてさらに多くのユーザーにリーチできる好循環が生まれます。

したがってまずは手堅く「身近なフォロワーにウケる内容か?」を意識してツイートを作ることが大切です。

アナリティクス上で各投稿の反応状況を見ると、フォロワーが強く反応しているテーマやフォーマットが浮かび上がってくるはずです。

また影響力の強いフォロワーにも注目しましょう。

アナリティクスの月間サマリーには「トップフォロワー」として、その月に新たにフォローしてくれたユーザーの中で最もフォロワー数が多いアカウントが表示されます。

こうしたインフルエンサー的なフォロワーがいる場合、その人の関心にマッチする投稿を意識することで、彼らがリツイートしてくれたり反応してくれたりする可能性が高まります。

それは結果的にそのフォロワーの多数のフォロワー層にも自分の投稿が届くチャンスとなります。つまり「影響力のあるフォロワーの興味に合ったツイート」を心がけることは、投稿の拡散力を高める上で有効なのです。

さらに、フォロワー分析を継続して行えばフォロワーの興味や関心の変化にも対応できます。

時間が経てばフォロワー層の属性やトレンドも変わる可能性がありますが、定期的に「最近はどんな投稿への反応が良いか」をチェックしていれば、そうした変化を捉えてコンテンツ戦略を微調整できます。

また、フォロワーの反応を細かく分析する中で、新たな発信アイデアが生まれることもあります。

例えば「意外とこのジャンルの話題に食いつきが良い」と分かれば、新しい企画としてシリーズ化するなど展開が可能です。

このようにフォロワー分析は、現在のファンとの関係強化と将来的な成長の両面に役立つと言えます。

時間帯・曜日別の分析で最適な投稿タイミングを把握

「いつ投稿するか」はTwitter運用の成果を左右する大きな要因です。

アナリティクスを活用すれば、自分のフォロワーやオーディエンスがどの時間帯・曜日に最も反応しやすいかをデータに基づいて分析できます。

具体的には、ツイートアクティビティで日別や時間別にインプレッション数・エンゲージメント数を追い、反応が良かった時間帯を探ります。

例えば「朝7時台に投稿したツイートはいつも平均以上のエンゲージメント率を記録している」ことに気づいたら、その時間帯はフォロワーがアクティブで関心を持ちやすいタイミングだと推測できます。

逆に深夜や勤務時間中などに投稿しても反応が鈍い場合は、その時間帯は避けた方が無難です。

ターゲットとするフォロワーの属性や生活リズムによって最適な投稿時間は異なります。

社会人が多いフォロワーなら通勤時間帯や昼休み、夜のリラックスタイムが狙い目でしょうし、学生が多ければ夕方以降が伸びやすいかもしれません。

Xアナリティクスの「オーディエンス」タブ(※Xプレミアム向け機能)ではフォロワーのアクティブな時間帯が棒グラフで表示されるようになっており、もし利用可能ならこれを参考にするのも一手です。

また曜日による傾向も見逃せません。平日と週末ではユーザーのオンライン状況が変わるため、「週末は昼前後の反応が平日より良い」などパターンが見つかることがあります。

大事なのは、分析結果に基づいて投稿スケジュールを調整することです。

エンゲージメント率が高い時間帯が判明したら、その時間に集中してツイートを投稿し、フォロワーの目に留まる確率を上げましょう。

また一度決めたベストタイミングも、フォロワーの増減やライフスタイルの変化で最適でなくなる可能性があります。

定期的にデータを見直し、「最近また傾向が変わってきていないか?」をチェックし、柔軟に対応しましょう。

例えば新規フォロワーが増えて全体の層が変わった時には、改めて最適投稿時間を探り直すと良いでしょう。

常にユーザーの動きをデータで捉え、投稿タイミングをアップデートしていくことで、より効率的な運用が可能になります。

マーケティングやキャンペーンでの活用例

企業アカウントの場合、アナリティクスのデータはマーケティング施策やキャンペーンの効果測定にも欠かせません。

例えば、商品プロモーションの投稿やプレゼント企画のキャンペーンツイートを行った際、その投稿がどれくらいのユーザーに届き、どんな反応を得たか詳細に追跡できます。

キャンペーンツイートのインプレッション数やエンゲージメント総数を分析すれば、「このキャンペーンで〇〇人にリーチし、そのうち△△人が反応した」といった成果を数値で示せます。

また期間中のフォロワー増加数やプロフィール訪問数を見れば、キャンペーンを通じてブランドに興味を持ったユーザーがどれくらいいたかも分かります。

投稿やキャンペーン実施後には必ずデータを分析し、次の施策に活かすPDCAを回すことが重要です。

例えば初回のキャンペーンではあまり拡散しなかった場合、アナリティクスから得られた示唆(反応が薄かった時間帯だった、ハッシュタグが十分活用されなかった等)をもとに、次回は投稿時間を変える・より魅力的なビジュアルを用意する・参加ハードルを下げる等の改善策を講じます。

一方、非常に成功したキャンペーン投稿があれば、その要因を分析して今後の企画作りの参考にしましょう。

たとえば「インセンティブの内容がフォロワーのニーズにマッチしていた」「投稿文のコピーが共感を呼んだ」などが分かれば、次回も同様のアプローチを取り入れるといった具合です。

また、Twitter Xアナリティクスだけで見られる自社投稿のデータに加え、ハッシュタグのトレンドや競合他社の動向にも目を配ることで、より総合的なキャンペーン分析ができます。

他社アカウントのツイートまでは公式アナリティクスで直接は見られませんが、公開指標であるリツイート数・いいね数を手がかりに比較することは可能です。

自社キャンペーン投稿のエンゲージメントが業界平均と比べてどうか、競合の類似キャンペーンと比べて拡散度は十分か、といった視点で評価すると良いでしょう。

これにより単体の数字だけでなく相対的な成功度も判断でき、社内報告や次回施策の改善点抽出に役立ちます。

総じて、アナリティクスで得たデータをマーケティング戦略の指針として活用することが、SNS施策の成功につながるのです。

Twitter(X)のアナリティクスを最大限に活かすコツ

伸びる投稿の傾向をつかむ方法

データ分析の結果をコンテンツ改善に反映させることで、より「伸びる投稿」を生み出しやすくなります。

まず基本として、アナリティクス上でインプレッションやエンゲージメントが特に高かった投稿(バズった投稿)をリストアップしましょう。

過去28日間ならトップツイート一覧から容易に確認できます。

それらの投稿をじっくり見比べ、共通点や成功要因を洗い出すことが重要です。

例えば「上位の投稿はどれも画像付きだった」「具体的な数字や豆知識を盛り込んだツイートが伸びている」「カジュアルな口調よりも敬語で丁寧に書いた投稿の方が反応が良い」等、様々な切り口で分析します。

傾向が掴めたら、次の発信計画にその学びを取り入れましょう。

成功パターンを真似るだけでなく、さらに改良したり組み合わせたりすることで、新たなヒット投稿を狙います。

また、「なぜ伸びたか」を考えることも大切です。

同じ事実からでも仮説は複数立てられます。例えば「画像付き投稿が上位に多い」場合、「画像そのものの視覚効果」以外にも「画像で情報量が増え有益だった」「画像が目立つ時間帯に投稿した」など様々な理由が考えられます。

自分なりに仮説を立て、その仮説を検証するための投稿を試してみると良いでしょう。

もし仮説通りにまた投稿が伸びればパターンが立証されますし、違う結果になれば仮説を修正することでより知見が深まります。

トップツイートの分析と仮説検証の繰り返しによって、あなたのアカウントならではの「伸びる投稿の方程式」が見えてくるはずです。

さらに、アナリティクス上のデータだけでなくTwitter上で話題になっているコンテンツやトレンドを取り入れることも効果的です。

フォロワーが興味を持ちそうな旬のネタやハッシュタグを絡めた投稿は拡散されやすくなります。

ただしトレンドを追いすぎて自分のアカウントの軸がブレないよう、あくまで自社(自分)のブランドイメージと親和性のある話題を選ぶことが大切です。

過去にバズった自分の投稿パターンにトレンド要素を加味して、新たな形で投稿するのも一つの手でしょう。成功事例をストックしつつ常に工夫を凝らす姿勢が、継続的に伸びる投稿を生み出す秘訣です。

エンゲージメント率を高める改善アクション

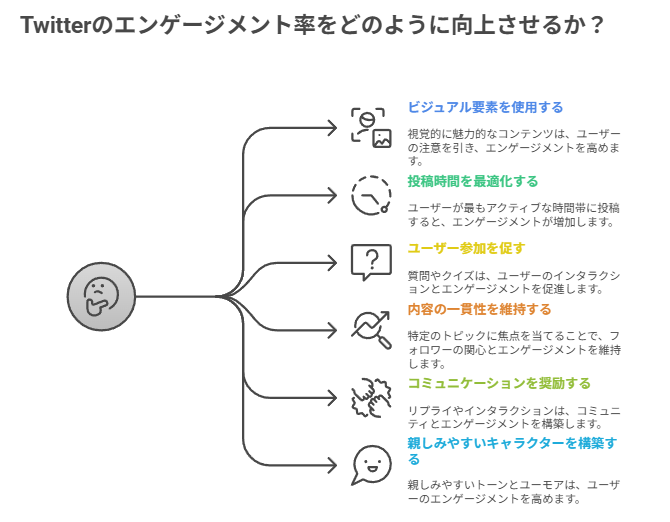

エンゲージメント率(ユーザー反応率)を上げるためには、投稿内容や運用方法にいくつか工夫を凝らす必要があります。以下に効果的とされる改善アクションの例を挙げます。

- ビジュアル要素の活用:テキストだけの投稿よりも、画像や動画を含めた投稿の方がユーザーの目に留まりやすく反応が得られやすい傾向があります。特に画像は縦長や正方形フォーマットを使うとタイムライン上で大きく表示され視認性が高まります。インフォグラフィック風の図解や簡潔な一言メッセージを画像に載せるなど工夫し、スクロールを止めて「思わず見たくなる」視覚的魅力を持たせましょう。

- 投稿する時間帯を工夫する:先述の分析を踏まえ、フォロワーの反応が良い時間帯を狙って投稿することは、エンゲージメント総数の増加に直結します。最適な時間帯にツイートすることで、より多くのフォロワーにリアルタイムで見てもらえ、結果的にいいねやリポスト、返信がつく確率が上がります。特に21時〜23時などユーザーがアクティブな時間に質の高い投稿を投下するのは効果的です。

- ユーザー参加型の工夫:思わず反応したくなる仕掛けを盛り込むのも有効です。例えばツイート内で質問を投げかけたり、簡単なアンケートやクイズ形式にしてみたりすると、返信や投票という形でユーザーが参加しやすくなります。「あなたはどう思いますか?ぜひリプライで教えてください」と呼びかけるだけでも返信率が上がることがあります。ただしあまり誘導が露骨すぎると嫌悪感を持たれかねないので、自然な形で対話を促すよう心がけましょう。

- 投稿内容の一貫性・専門性:発信ジャンルをある程度絞り、フォロワーが興味を持つ分野に特化した情報を提供することも反応率アップにつながります。あれもこれもと手広く発信するより、「このアカウントは〇〇に関する情報が充実している」と認識してもらった方が、フォロワーは投稿を見るたび「自分ごと」として関心を寄せやすくなります。結果として毎回の投稿へのリアクション率も高まります。自分のアカウントのテーマや専門性を明確にし、フォロワーの期待に沿った内容を届けるようにしましょう。

- 積極的なコミュニケーション:エンゲージメントは双方向のコミュニケーションで育まれます。自分の投稿についたリプライにはできるだけ丁寧に返信する、人からの引用リポストやコメントにはリアクションを示す、といった姿勢を持つと、フォロワーとの会話が活発になりさらにエンゲージメントが生まれやすくなります。また他のユーザーの投稿に「いいね」や返信をすること(いわゆる「いいね回り」)も、自分の存在をアピールして関係構築する手段です。自分の通知欄にあなたが登場する機会が増えれば、相手もあなたの最新投稿を見に来てくれるかもしれません。もちろんスパム的に乱発すると逆効果なので、関連性の高い相手に絞り節度を持って行いましょう。

- フレンドリーで親しみやすいキャラクター作り:堅苦しすぎる投稿ばかりだとユーザーは反応しづらいものです。時にはユーモアを交えたり、少し砕けた口調にしたり、プロフィールやアイコン画像を親しみやすい印象に整えたりと、人間味のあるアカウントであることを示すとエンゲージメントが高まる傾向があります。「この人にリプしてもちゃんと返事してくれそうだな」と思わせるような雰囲気づくりも大切です。絵文字を適度に使ったり、共感しやすいエピソードを織り交ぜたりして、フォロワーとの心理的距離を縮めましょう。

以上のような改善アクションを組み合わせて実践し、エンゲージメント率向上を目指します。

特に第一にコンテンツの質を上げ、第二に露出の仕方やタイミングを工夫し、第三にフォロワーとの交流を怠らないことが肝要です。

小手先のテクニックだけでなく、アカウント自体の信頼度や価値を高めることに注力することで、長期的に見て高いエンゲージメントを維持できるでしょう。

外部ツールとの組み合わせ活用

Twitter Xアナリティクスは強力な公式ツールですが、さらに分析や運用効率を高めるために外部のSNS管理・分析ツールを併用するのもおすすめです。

例えば日本で人気の「SocialDog(ソーシャルドッグ)」というツールは、Twitter運用の支援機能が充実しています。

SocialDogを使うと、アナリティクスでは提供されないような詳細分析や便利機能が利用可能です。

具体的には、ツイートの予約投稿(事前に指定した日時に自動で投稿)、フォロワーの属性分析やフォロー/フォロワー管理(フォロー返しされていないユーザーの抽出等)、自分のアカウントで最も「いいね」された時間帯の分析、さらにはAIによるおすすめアクションの提案など、多彩な機能が揃っています。

こうしたツールを使えば、アナリティクスで得たデータをもとに「では具体的に何をするか」を実行に移しやすくなります。

また、他にもHootsuiteやBufferといったグローバルで使われるSNS統合管理ツールを活用すれば、複数SNSを横断したスケジュール投稿や一元モニタリングも可能です。

これらのツールはTwitterのAPIと連携しており、フォロワー増減のトラッキングやハッシュタグの言及分析、競合アカウントの簡易チェックなど、公式アナリティクスにはない視点のデータを提供してくれる場合があります。

特にマーケティング担当者にとっては、KPI管理(例:月間フォロワー増加数やクリック数)やレポート作成を自動化できる機能は重宝するでしょう。

さらに、昨今Xアナリティクスの仕様変更で無料ユーザーがデータを取得しづらくなっている状況もあり、外部ツール経由でデータを補完するニーズも高まっています。

外部ツールを導入する際は、自社(自分)の運用目的に合ったものを選ぶことが大切です。

フォロワー拡大が目標ならフォロー管理や分析が強いツールを、コンテンツ改善が目的なら投稿分析が充実したツールを検討しましょう。

費用対効果も考慮しつつ、無料トライアルなどを活用して使い勝手を試すと良いです。

最終的には、公式アナリティクスで基礎データを掴み、外部ツールでさらに深掘り分析&運用効率化を図るというのが理想的な形です。

両者を組み合わせて活用し、Twitter運用の成果を最大化しましょう。

まとめ:Twitter(X)のアナリティクスを使いこなして効果的に運用しよう

2025年現在、Twitter改めXの公式アナリティクスは仕様変更により利用条件が変わりつつありますが、データに基づく分析の重要性自体はますます増しています。

アナリティクスを活用することで、インプレッションやエンゲージメント、フォロワー動向などあらゆる観点からアカウントのパフォーマンスを把握できました。

今回解説したように、そのデータを元にコンテンツ内容や投稿タイミングを調整したり、フォロワーとのコミュニケーション方法を改善したりすることで、戦略的で効果的なアカウント運用が可能になります。

大切なのは、得られた数値を「気づき」と「行動」に繋げることです。

ただ数字を見るだけで終わらず、「なぜこの数字になったのか」「次にどう活かすか」を考え、実際に運用方針を改善していきましょう。

たとえばエンゲージメント率が上がったならその要因を更に伸ばし、下がったなら原因を分析して対策を打つ、といった具合に常にPDCAを回していくことが成功への近道です。

また、フォロワー数やインプレッションなど表面的な数字だけにとらわれず、本当に達成したい目的(KGI)を見据えて適切な指標に注目することも忘れないでください。

ブランド認知拡大が目的ならリーチ数に加えてプロフィールアクセス数やフォロワー増も重視すべきですし、Web誘導が目的ならリンククリック数が肝心です。

最後に、Twitter XアナリティクスはSNSマーケティングにおけるコンパス(羅針盤)のような存在です。

これを使いこなせば感覚や勘に頼った運用ではなく、根拠ある戦略で施策を展開できます。ぜひ定期的にデータをチェックし、仮説と検証を積み重ねながらアカウントを育てていってください。

継続的な分析と改善により、ターゲットユーザーへのリーチ拡大やエンゲージメント強化、さらにはビジネスゴールの達成へと繋がるはずです。Twitter Xアナリティクスを味方につけて、効果的かつ効率的なSNS運用を実現しましょう!

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-5-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-4-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)

コメント