Twitter(X)を伸ばす方法とは?フォロワー・いいね・インプレッションを増やす戦略【2025年最新版】

X運用研究所は、Momemtum Marketingが運用する、X運用ノウハウを体系的に学べるオウンドメディアです。

SNSを“ただの発信手段”から、“価値を生み出す武器”へ。

このメディアは、すべてのXユーザーの可能性を広げる研究と実践のプラットフォームです。

X道場 ~for Bussiness~

X(旧Twitter)は、単なる情報発信ツールではなく、大きな成果をもたらす強力なマーケティングプラットフォームです。

弊社のサービス「X道場」では、フォロワーを増やすだけではなく、ビジネス目標に直結する本質的なXマーケティングを実践します。企業様から一般ユーザーまで幅広く使用いただけるプラットフォームです。

Twitter(X)を「伸ばす」とは何を意味するのか?

Twitter(現在のX)を「伸ばす」とは、アカウントの影響力を高めることです。

具体的には、フォロワー数を増やし、投稿へのいいねやリポスト(旧リツイート)といったエンゲージメントを増加させ、さらに投稿のインプレッション数(閲覧数)を拡大することを指します。

フォロワー数が増えることで自社や個人の発信がより多くの人の目に触れるようになり、結果として認知度や売上にもつながるため、多くの企業やユーザーがフォロワー獲得を重要視しています。

また、いいねやリポストといった反応が増えると、投稿内容がユーザーに支持されている証拠となり、アルゴリズム上でも有利に働く傾向があります。

インプレッション数は「投稿が閲覧された合計回数」を示し、これが高いということは自分の投稿がフォロワー以外にも広く届いていることを意味します。

つまり、フォロワー数・いいね数・インプレッション数はいずれもアカウントの成長度合いを示す重要な指標であり、これらをバランス良く伸ばしていくことで総合的な影響力が向上します。

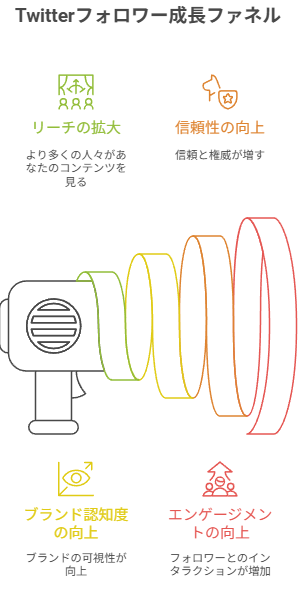

Twitter(X)でフォロワーを増やすメリット|アカウント成長の第一歩

フォロワー数の増加はTwitter(X)運用における基盤です。

フォロワーとはあなたの投稿を定期的に目にする「ファン」のような存在で、フォロワーが多ければ多いほど、発信が初動で届く母数が大きくなります。

企業アカウントであればフォロワーの多さがそのままブランドの認知度向上につながり、信頼性や権威性の向上にも寄与します。

例えば、フォロワー100人のアカウントと1万人のアカウントでは、新商品のお知らせを投稿した際の拡散力が桁違いです。

当然、1万人のフォロワーがいるアカウントの方が話題になりやすく、二次拡散(フォロワーのフォロワーへ広がること)も起こりやすいでしょう。

こうした理由から、まずはフォロワー数の拡大がTwitter運用成長の第一歩となります。

フォロワーを増やすには「質の高い情報発信で興味を引き、プロフィールを工夫して新規訪問者を逃さない」ことが大切です。

具体的には、自分のターゲット層が関心を持つコンテンツを発信し続け、プロフィール欄で「フォローするとどんなメリットがあるか」を明示します。

また、フォロワーとのコミュニケーション(リプライへの返信や感謝のメッセージなど)を通じて既存フォロワーのロイヤリティを高めることも重要です。

既存フォロワーがエンゲージしてくれることで投稿の露出が増え、結果的に新規フォロワー獲得にもつながるという好循環が生まれます。

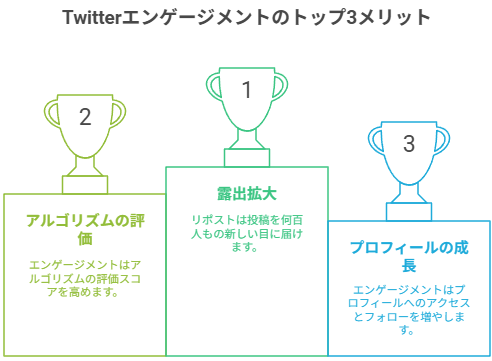

Twitter(X)でいいね・リポストを増やすメリット|エンゲージメントの向上

いいね(お気に入り)やリポスト(リツイート)は、フォロワー以外のユーザーにも投稿が広まるきっかけになるエンゲージメント要素です。

いいね数やリポスト数が多い投稿は、タイムライン上で目立ちやすくなり、場合によってはアルゴリズムにより「おすすめ」(For Youタブ)に表示されることもあります。

特にリポスト(リツイート)は、その投稿をした人のフォロワー全員に内容が共有されるため、リポスト1件で何百人・何千人もの新たな目に触れる可能性があります。

いいねも同様に、「〇〇さんがいいねしました」という形で他のユーザーのタイムラインに表示されることがあり、投稿拡散の一助となります。

エンゲージメントを増やすことは単に数字上の実績を伸ばすだけでなく、アルゴリズム上の評価スコアを高める意味でも重要です。

Twitterの内部アルゴリズムでは、いいねやリポスト、リプライといった反応にそれぞれスコアが割り振られており、一定時間内(投稿後約6時間が特に重要と言われます)に多くの反応を得ると、その投稿の評価が上がってさらに露出が増える仕組みがあります。

つまり、いいね・リポストが増えることでさらなるインプレッション増加を呼び込むことが期待できるのです。

また、エンゲージメントが高い投稿は他のユーザーから見ても「人気のある投稿」と判断されやすく、プロフィールへのアクセス増やフォロー増にもつながります。

インプレッション数を伸ばす|アルゴリズムとの関係

インプレッション数とは、投稿が閲覧された回数のことです。

フォロワーが増えるほど自分の投稿のインプレッション数も基本的には増加しますが、さらに大きく伸ばすにはフォロワー外へのリーチが重要になります。

Twitter(X)では、フォローしていないユーザーの投稿でも「おすすめ」や他人のリポスト経由で表示されることがよくあります。

この表示を左右しているのがアルゴリズムです。

アルゴリズムはユーザーの興味関心や投稿への反応を分析して、各ユーザーに「この投稿は興味を持ちそうだ」と判断したツイートをおすすめ表示します。

したがって、インプレッション数を伸ばすにはアルゴリズムに評価される投稿を心がける必要があります。

アルゴリズムに評価される要素について詳しくは後述しますが、簡単に言えば「多くの人にとって有益・興味深い投稿」を継続的に行うことが肝心です。

具体的には早い段階で高いエンゲージメントを獲得する投稿や、ネガティブ要素が少なくポジティブ/有益な情報を提供する投稿がインプレッション増に有利とされています。

反対に、他ユーザーからミュート・ブロックされるような投稿、あるいはスパム的と見なされる行為(無差別なフォローや無関連な大量ハッシュタグなど)はアルゴリズム上でマイナス評価となり、インプレッションが伸び悩む原因になります。

インプレッション数は投稿内容とアルゴリズム評価の両輪で決まるため、質の高いコンテンツを安定して出し続け、アルゴリズムの動向にも注意を払うことが、Twitter(X)の露出を最大化するポイントです。

Twitter(X)を伸ばす基本戦略|初心者でもできること

Twitter(X)でアカウントを伸ばすためには、土台となる基本戦略を押さえておくことが重要です。

ここでは、SNS運用に不慣れな初心者でも取り組みやすい3つの基本施策「プロフィール最適化」「ポスト(投稿)の基本ルール遵守」「継続的な発信習慣の確立」について解説します。

どれも地味なようですが、確実に実行することでアカウントの印象や投稿の質が向上し、フォロワー獲得やエンゲージメント増に直結する重要ポイントです。

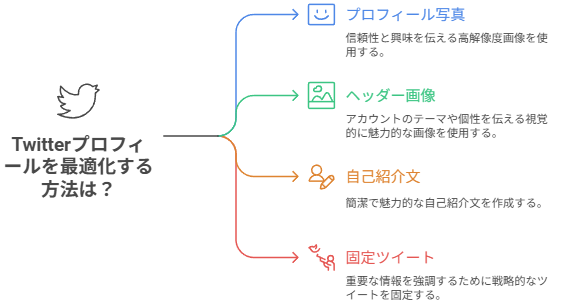

プロフィール最適化|アイコン・ヘッダー・自己紹介の重要性

プロフィールの充実・最適化は、初心者がまず取り組むべき基本戦略です。

プロフィールはあなたのアカウントの名刺代わりとなるもので、新しく訪れたユーザーはまずプロフィールを見て「フォローするかどうか」を判断します。

ここを最適化しておくことで、折角投稿に興味を持ってくれた人をフォロワーとして取りこぼすリスクを減らせます。

まず、アイコン画像(プロフィール写真)は一目で信頼感や興味を与えるものにしましょう。

個人であれば顔写真やキャラクターイラストなど「この人はどんな人か」が伝わるもの、企業であればロゴや代表的な商品画像などブランドを象徴する画像が効果的です。

400×400ピクセル程度の高解像度画像を用意し、他のSNSでも同じアイコンを使うことで認知の一貫性を持たせると尚良いです。

次にヘッダー画像です。ヘッダーはプロフィールの上部に大きく表示される横長画像で、アカウントの世界観や雰囲気を伝える絶好のスペースです。

推奨サイズは1500×500ピクセル程度で、切れないように中央に重要要素を配置しましょう。

例えば、企業アカウントなら製品やサービスの魅力を伝える写真、個人なら自分の活動風景や趣味を表す画像を設定すると、訪問者にアカウントのテーマや個性が直感的に伝わります。

アイコン画像やヘッダー画像に関する詳細説明は、こちらの記事で行っております。仕様や「どんなものにすれば良いだろう」といった悩みがあれば、参照してみてください。

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-18-300x169.png)

そして自己紹介文(プロフィールBio)です。ここには自分(自社)が何者で、どんな発信をしているのか、フォローすると何が得られるのかを端的にまとめます。

文字数は日本語で最大160字程度ですが、読み手は数秒しか目を通さないことも多いので、箇条書きや区切り記号(|など)を用いて整理された読みやすい文章にするのがおすすめです。

具体的には、「専門分野・肩書き」「実績や特徴」「発信内容」「趣味や人柄がわかる一言」「フォローへの誘導メッセージ」などを含めると、信頼感と親しみが同時に伝わる自己紹介になります。

また、関連するキーワードやハッシュタグを1〜2個含めておくと、検索やトレンド経由でプロフィールを見つけてもらいやすくなる効果もあります。

最後にプロフィール欄のその他の項目も忘れず活用しましょう。

具体的には所在地やウェブサイトURL、そして固定ツイートです。

所在地はビジネスであれば拠点や対象地域を示せますし、個人でも出身地や活動地を書くと共通点を感じてもらいやすくなります。

またウェブサイト欄にはブログや会社HP、リンク集などを載せて興味を持ったユーザーがさらなる情報にアクセスできる導線を提供しましょう。

固定ツイートは、自分のタイムライン最上部に常に表示されるツイートです。

固定ツイートに関する詳細説明は、こちらの記事で行っております。具体的にどのように活用すればよいかなど、使い方を丁寧に説明しています。

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-13-300x169.png)

初めてプロフィールを訪れた人は真っ先に固定ツイートを目にしますので、自己紹介や人気投稿、プロモーション情報など一番見せたいツイートを設定しておくと効果的です。

例えば自己紹介スレッドを固定して詳細プロフィール代わりにしたり、最新キャンペーンの案内を固定して参加を促す、といった使い方ができます。

以上のように、プロフィール画像・ヘッダー・自己紹介・固定ツイートをしっかり最適化しておくことで、訪問者に「このアカウントは自分に有益そうだ」「面白そうだ」と感じてもらいやすくなり、フォロー転換率が高まります。

プロフィールは一度整備したら終わりではなく、発信内容の変化や実績の更新に応じて随時アップデートしていくことも大切です。

ポストの基本ルール|文字数・ハッシュタグ・投稿時間帯

効果的にTwitterを伸ばすには、投稿(ツイート)の基本ルールを理解して守ることも重要です。

とくに「適切な文字数」「ハッシュタグの使い方」「投稿のタイミング」の3点は、初心者が押さえておくべき基本中の基本です。

これらを意識するだけでも、同じ内容の投稿でも届き方や反応が変わってきます。

文字数について、現在Twitter(X)の無料ユーザーが1回で投稿できる文字数は全角140文字(半角280文字)までです。

一方、有料のX Premium(旧Twitter Blue)加入者は「長文ポスト」機能により最大25,000文字まで投稿可能となっています。

しかし、文字数が多ければ良いというものでもありません。

一般ユーザーのタイムライン上では長文ポストは途中までしか表示されず、全て読むには「もっと見る」をクリックする必要があります。そのため、基本的には簡潔で要点の明確な投稿を心がけると良いでしょう。統計的にも、140文字ぎりぎりまで使った投稿が必ずしもエンゲージメントが高くなるわけではなく、むしろ短くキャッチーなツイートの方が反応が良い場合もあります(長文を読む習慣がないフォロワー層だと特に顕著です)。もちろん、詳しい解説が必要な場合はスレッド機能(連続投稿)を使って1投稿当たりの情報量を調整することもできます。要は、スクロールを止めて読ませる工夫が大事なので、文字数と内容のバランスを意識しましょう。

ハッシュタグの使い方も基本中の基本でしたが、最新の動向としてはハッシュタグはあまり意味がないと言われています。

実際に、2025年6月27日、X(旧Twitter)は、広告投稿においてハッシュタグ付きのポストが使用できなくなるという仕様変更を実施しましたし、CEOのイーロンマスク氏もハッシュタグを使うことを推奨はしていないコメントを表明しています。

そのため、あまりに多く付けすぎるとスパム認定される恐れがありますので、お気を付けください。無関係な人気タグを無理に使うのは逆効果です。

文脈に合わないハッシュタグは読者に不信感を与えますし、アルゴリズムにもマイナスとなり得ます。

投稿時間帯もフォロワーの反応を左右する重要な要素です。

日本国内の一般的な傾向として、朝・昼休み・夜にユーザーのアクティブ率が高まります。

【平日なら朝7〜9時、昼12〜13時、夕方以降17〜22時】あたりが典型的なピークで、特に20〜21時台は曜日問わず利用が活発というデータがあります。

週末は平日よりも全体的に終日アクティブ率が高く、土日なら13時頃から夜にかけて多くのユーザーが利用するとされています。

このため、平日は朝出勤前・昼休み・夜リラックスタイムに合わせて、週末は午後〜夜にかけて投稿すると、多くの人のタイムラインに載りやすいです。

理想を言えば、毎日朝と夜+週末は昼も含めた1日1〜数回の投稿を時間帯を分散して行うのが効果的です。

とはいえ、最適な投稿時間はターゲットによって異なります。自分のフォロワーの活動パターンを見るには、Twitterアナリティクスや各投稿の反応を分析して「〇曜〇時は反応が良い」などの傾向を掴むことが大切です。

データを参考にまずは一般的なゴールデンタイムを狙いつつ、徐々に自分のフォロワーに最適化した時間帯へ調整していきましょう。

Twitter(X)で継続的な発信習慣を作る方法|マインドセットの作り方

どんなに質の高い投稿でも、発信が断続的ではフォロワーは増えにくいものです。

Twitter(X)を伸ばすには、継続的に発信してアカウントをアクティブに保つことが不可欠です。ここでは無理なく続けるための工夫や習慣化のポイントを紹介します。

まず、最初に決めたいのは現実的な投稿頻度の目標です。

例えば「平日は毎日最低1回はツイートする」「週3日は朝と夜の2回投稿する」など、自分の生活リズムに合わせて無理のない頻度を設定します。

前述のように理想は1日複数回ですが、難しければ少ない頻度でも規則的に行う方が、たまにまとめて大量投稿するより効果があります。

投稿間隔が空きすぎるとユーザーに存在を忘れられたり、最悪フォローを外されてしまうこともあり得ます。

逆に言えば、定期的に顔を出す(投稿する)ことでフォロワーとの接点を維持できるわけです。

習慣化のコツとしては、発信のスケジュールをあらかじめ決めてしまうことが有効です。

曜日ごとに投稿するテーマを決めたり(例:月曜は業界ニュース、金曜は一週間のまとめ)、毎朝の通勤時間をツイートタイムに充てるなどルーティン化すると、「何をいつ投稿しようか」と毎回悩む負担が減ります。

さらにネタ帳やコンテンツカレンダーを作っておき、思いついたアイデアや引用したい記事をメモしストックしておくと、継続発信が楽になります。

ストックがあれば時間のない日でも予約投稿機能などを使って発信を途切れさせないようにできます。

また、モチベーション維持のために短期目標を設定するのもおすすめです。

「今月はフォロワー+100人を目指そう」「毎日1ツイート×30日間チャレンジ」など小さな目標を立てると、ゲーム感覚で継続できます。

実際にフォロワー数や反応が増えてくれば楽しさも出てきて、発信が習慣化しやすくなるでしょう。

一方で、継続は大切ですが質とのバランスも忘れないでください。

ただ数をこなすためだけの投稿(明らかに中身が薄い投稿や同じ内容の繰り返し)はフォロワーに飽きられたりミュートされる原因にもなります。

量と質を両立するのは難しいですが、例えば1日の中で「メインとなる価値提供ツイート」と「気軽な雑談ツイート」を両方行うようにすれば、コンテンツのクオリティを保ちつつ存在感も示せます。

ターゲット層のニーズに沿った質を維持しつつ、頻度を確保する…。これを実現するために試行錯誤し、自分なりのペース配分を見つけていきましょう。

最後に、継続のためには完璧主義になりすぎないことも重要です。

SNS運用では、一つひとつの投稿の出来に一喜一憂しすぎると疲れて続きません。

多少反応が悪い投稿があっても気にしすぎず、「また次に活かそう」と前向きに捉えましょう。

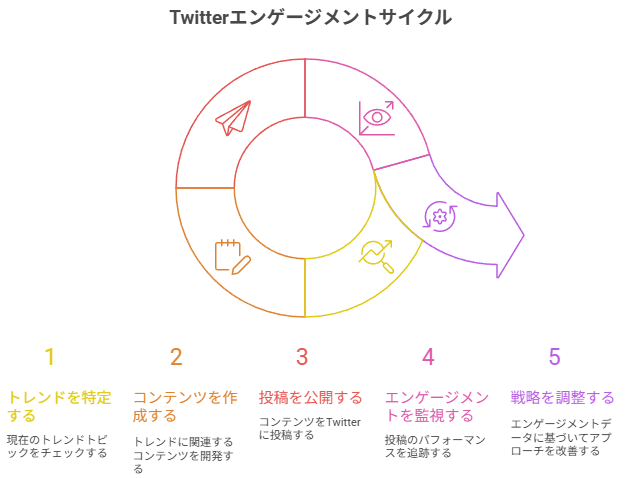

PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回しながら改善を積み重ねるぐらいの気持ちで、長期的視点でコツコツ発信を続けることが成功への近道です。

フォロワーを増やす具体的な施策

基本戦略を固めたら、次はフォロワーを増やすための具体的なテクニックを実践していきましょう。

ここでは特に効果が高い3つの施策、「トレンドや話題の活用」「引用ポスト・リポストの拡散テクニック」「リプライやDMによる交流深化」を紹介します。

いずれも地道な努力は必要ですが、うまくハマれば着実にフォロワー数増加につながる方法です。それぞれ順に見ていきます。

トレンドや話題性を取り入れたポスト

Twitterのトレンド(急上昇中の話題)を活用することは、フォロワー以外の多数のユーザーにリーチする有効な手段です。

Twitter(X)では「話題のトピックに素早く反応する投稿」がアルゴリズムに評価されやすく、表示優先度も上がるとされています。

つまり、今まさに多くの人が関心を寄せているネタをタイムリーに取り上げれば、それだけ広範囲に投稿が露出するチャンスが増えるということです。

具体策としては、まずTwitter上で何がトレンドになっているかを常にチェックしましょう。

画面下の検索タブやトレンド欄で、当日の主要トピックやハッシュタグを確認できます。

興味関心が近い分野で大きな話題があれば、そのテーマについて自分の見解をツイートしたり、関連する情報を付加して投稿するのがおすすめです。

「便乗感」にならないよう、自分なりの価値を乗せるのがコツです。

また、単にニュースを流すのではなく自分の専門分野や商品と絡めて独自の切り口で語ることで、読んだ人に「なるほど、そういう見方もあるのか」と感じてもらえます。

さらに、定期的な企画としてトレンドネタを扱うのも手です。

例えば毎週金曜に「今週の業界ニュースまとめ」をツイートして固定タグを付けておけば、それ目当てでフォローしてくれる人も現れるでしょう。

実際にTwitterでは、企業公式アカウント同士がトレンドタグを使って交流する文化(例:「#企業公式がお疲れ様を言い合う」タグで互いにねぎらい合う)があり、参加することで他社フォロワー層からの認知を得ることもできます。

このように、トレンドや話題性はフォロワー増加の企画に取り入れやすい要素です。

タイムリーかつ自分らしさを添えて情報発信することで、新規フォロワー獲得につなげていきましょう。

引用ポスト・リポストを活用した拡散テクニック

引用ポスト(引用リツイート)やリポスト(リツイート)の機能を上手に使うと、自分のアカウントの露出を増やしつつフォロワーを増やすことができます。

他のユーザーの投稿をただリポストするだけでなく、自分の意見や補足を添えて引用リポストすることで、元投稿者のフォロワーにもあなたの存在が届く可能性が高まります。

特にフォロワーの多いインフルエンサーや業界有名人の投稿を取り上げる際はチャンスです。

引用リポストで有益なコメントを付ければ、投稿者本人やそのフォロワーの目に留まり、いいねやリポスト、さらにフォローされるきっかけになり得ます。

このテクニックで大事なのは、ただ取り上げるのではなく「価値ある反応」を返すことです。

単なる同意や賞賛だけでなく、自分の経験を交えた見解や質問、ユーモアなど、相手が「お、面白いリアクションだ」と思うような工夫を凝らしましょう。

質の高いリプライや引用コメントは、投稿者から返信をもらえたり、その場で会話が生まれることもあります。

それにより双方のフォロワーのタイムラインに会話が露出し、結果的に新たなフォロワー流入につながります。

また、リポスト(リツイート)自体も積極的に活用しましょう。

自分が興味深いと思ったツイートや、フォロワーにも有益そうな情報はどんどんリツイートすることで、アカウントの情報源としての価値が上がります。

特に業界ニュースや統計データなどは「キュレーション」としてリツイートすると、あなた自身が常に最新情報を追っている印象を与えられます。

ただし注意点として、リツイートばかりで自分の意見を発信しないと、「中の人」が見えずフォローする魅力が下がってしまいます。

あくまで自分の投稿コンテンツの合間に程よく他者投稿をシェアするイメージで、バランスを取りましょう。

さらに、インフルエンサーとの交流の一環として相手の投稿を積極的にリポストするのも有効です。

その際、単純リポストだけでなく引用リポストで自分の考えを付けると、「この人はちゃんと内容を考えて反応してくれている」と相手に認識してもらえ、印象付けになります。

しかし、やりすぎは禁物です。

毎投稿に絡むと「しつこい」や「売名行為」と見なされ逆効果になる恐れがあります。

節度を持って、本当に価値ある時に絡むことが大切です。

最後に、自分の投稿が引用リポストされたりリポストされた場合はチャンスです。

誰かがあなたのツイートを引用してコメントしてくれたら、それに返信したり感謝を伝えたりしましょう。

その一連のやり取りがまたタイムライン上に表示され、さらなる拡散と会話の広がりにつながります。

自分の投稿をきっかけにした会話には積極的に参加し、双方向のコミュニケーションを大事にする姿勢がフォロワー増加の土壌を作ります。

リプライやDMによる交流で関係性を深める

フォロワーを増やす上で忘れてはならないのが、既存フォロワーや見込みフォロワーとの直接的な交流です。

単に一方通行で発信するだけでなく、リプライ(返信)やダイレクトメッセージ(DM)を通じて人間関係を築くことが、長期的なアカウント成長に繋がります。

まずはリプライです。

自分の投稿に寄せられたコメントに対して丁寧に返信するのはもちろん、興味の合う他人の投稿に自分からリプライを送ることも大切です。

特にフォロワー数の多いユーザーが発信した内容で自分も意見や質問がある場合、思い切ってリプライしてみましょう。

「ちゃんと内容を読んでくれている」と感じさせる深いコメントや、思わずクスッと笑えるユーモアある返信は、相手だけでなくそのフォロワーの目にも留まり、「この人面白いな」とプロフィールを見に来てくれるかもしれません。

そうして興味を持った人がフォローしてくれる可能性も十分あります。

リプライで気を付けたいのはタイミングです。

人気ユーザーには大量のリプライが寄せられるため、埋もれないよう相手がアクティブな時間帯を狙うのが効果的です。

相手のツイート直後や、過去の投稿時間帯パターンから推測して「この時間は見ていそう」というタイミングで送ると、反応をもらえる確率が上がります。

次にダイレクトメッセージ(DM)の活用です。フォロワーとの仲が深まってきたら、思い切ってDMでより踏み込んだコミュニケーションを取ってみるのも手です。

公開の場では送りにくいお礼や相談、コラボの提案などをDMで送ることで、相手との距離感がグッと縮まることがあります。

ただし、初対面でいきなり長文DMを送るのは警戒されるので注意してください。

まずはリプライなどで交流し、「この人は信頼できそうだ」と思ってもらえた段階でDMに移行するのが自然な流れでしょう。

DMではより個人的な話題(共通の趣味の話やお互いの活動の裏話など)をすることで、表では見せない人柄をアピールできます。

また、フォロワーからDMで質問や相談が来ることもありますが、その場合はできる限り親身に対応すると非常に喜ばれます。

そうした丁寧な姿勢は徐々に評判となり、「あのアカウントは対応が丁寧で信頼できる」という評価が広まれば、ファン層の拡大に寄与するでしょう。

さらに企業アカウントの場合、顧客対応や問い合わせにDMを使うケースもあります。

DMを開放(相互フォロー以外からも受信可能に設定)しておくことで、ユーザーからの連絡手段を確保できます。

DMを通じて得たフィードバックを今後の発信に活かしたり、顧客の声を拾い上げて改善策を講じたりすることも可能です。

「DM解放」はスパムDMも増えるリスクがありますが、積極的な交流チャンネルとして前向きに捉えることもできます。

最後に、交流全般に言えることですが、相手への敬意と礼儀を忘れないようにしましょう。

他人の意見を尊重し、丁寧な言葉遣いで接することが大前提です。

有名なユーザーほど多くのリプライを受け取るため、こちらが一方的に絡みすぎない慎ましさも重要です。

あくまで自然なコミュニケーションを心がけ、短期で結果を求めず関係を積み重ねる姿勢で交流しましょう。

その積み重ねが信頼となり、結果として「この人を応援したい」「紹介したい」と思ってもらえれば、フォロワー増加は自然と後からついてきます。

アルゴリズムを理解してTwitterを伸ばす

Twitter(X)で効率良くフォロワーやエンゲージメントを伸ばすには、プラットフォームのアルゴリズムを理解することが欠かせません。

アルゴリズムとは、タイムラインにどの投稿を表示するかを決めるプログラムのことです。

これに評価される投稿を意識すれば、同じ努力でも、より大きな成果(インプレッションやフォロワー増)を得ることができます。

ここではアルゴリズムに好まれる投稿の特徴や、逆に避けたいネガティブ評価の要因、さらには画像・動画・スペースといった多様な機能活用について解説します。

最新(2024〜2025年)のアルゴリズム動向も踏まえ、戦略に取り入れていきましょう。

表示されやすいポストの特徴とは?

Twitter(X)のアルゴリズムで重視される4つの特徴があります。

それは、

(1) リプライなどユーザー同士の交流が活発なこと

(2) 投稿の滞在時間(閲覧時間)が長いこと

(3) フォロー・フォロワー比率(FF比)が健全であること

(4) X Premiumユーザーの投稿であること

です。

これらの要素を満たす投稿やアカウントは、アルゴリズム上で評価スコアが高くなり、他のユーザーのタイムラインに「おすすめ」表示されやすくなる仕組みです。

順に説明します。

まず交流が活発であること。

リプライ(返信)のやり取りが多い投稿は、「ユーザー同士で盛り上がっている=興味関心が近いユーザー同士の会話」であるケースが多いため、アルゴリズムが「似た興味を持つ他の人にもこの会話を見せよう」と判断しやすくなります。

例えば、あなたがビジネス系の発信をしていて他のビジネスインフルエンサーに積極的にリプライすると、その相手から返信が来た場合に双方のフォロワーのタイムラインにそのやり取りが表示されることがあります。

これにより、自分をフォローしていない相手フォロワー層にも自分の存在が露出することになり、新規フォロワー獲得につながるのです。

したがって、単独のつぶやきばかりでなく会話が生まれる投稿を増やすことが重要です。

具体的にはフォロワーに問いかけるツイートをしたり、コメントしやすいテーマを選ぶなど工夫すると良いでしょう。

また寄せられたリプライにはきちんと反応し、双方向のコミュニケーションを育むことが大切です。

次に滞在・閲覧時間が長いことです。

ユーザーがあるツイートに長く留まる(じっくり読む、画像を拡大する、動画を最後まで見る等)ほど、そのツイートは「ユーザーの関心を強く引いた良質なコンテンツ」とみなされます。

アルゴリズムはユーザーのサービス滞在時間を延ばすことを目標の一つとしており、滞在時間の長い投稿を優先的におすすめ表示する傾向があります。

実際、文字だけの投稿より画像付き・図解付き、さらには動画付きの投稿の方が伸びやすいと言われますが、それは視覚情報や映像によってユーザーの目を引き付け、結果としてツイートへの滞在時間が延びるためと考えられます。

2024年末にはイーロン・マスク氏が「外部リンク付きの投稿は表示優先度を下げる」と明言し話題になりました。

これはつまり、リンク先にユーザーが離脱してしまう投稿よりも、その場で完結して読める投稿を優遇するということです。

対策としては、もし外部リンクを紹介したい場合はメインの投稿にはしっかり内容を書くようにし、必要ならリンクは自分の投稿へのリプライとして追加する方法が推奨されています。

こうすればリンクの利便性は保ちつつ、アルゴリズムの減点を避けることができます。

いずれにせよ、ユーザーが思わず長居してしまう投稿を目指して、画像・動画・スレッドなどを上手に活用しましょう。

3つ目はフォロー・フォロワー(FF)比率の健全性です。

アルゴリズムはアカウント自体の評価として、このFF比にも注目しています。

具体的には「フォロー数に比べてフォロワー数が極端に少ない」場合、低評価となりがちです。

これは、相互フォロー狙いなどで無差別に大量フォローしているアカウントをふるいにかける意図があります。

フォロワー獲得のテクニックとして一時期「自分から1000人フォローすれば数%はフォローバックされる」という俗説がありましたが、そのような手法でフォローばかり増やしたアカウントは表示順位が下げられる仕組みになっています。

従って、FF比はなるべく「フォロワー数 ≧ フォロー数」となるよう意識しましょう。

もちろん、情報収集のために多くの良質なアカウントをフォローするのは良いことですが、一度に大量にフォロー・解除を繰り返すような行為(いわゆるフォロー稼ぎムーブ)は避けるべきです。

結果としてフォロー数がフォロワー数を大きく上回ってしまうと、新規ユーザーにプロフィールを見られた際にも信頼度が下がりますし、アルゴリズム的にも不利になります。

最後にX Premium(旧Twitter Blue)への加入です。

これはアルゴリズムと言うより仕様上の優遇措置ですが、X社公式から「X Premium加入者の投稿は非加入者の2倍おすすめ表示されやすく、フォロワーに対しては4倍表示されやすい」という発表がありました。

X Premiumに入るとユーザー名の横に青い認証マークが付くことに加え、この優先表示の恩恵を受けられます。

そのため、特にビジネスアカウントで「早くフォロワーやインプレッションを伸ばしたい」という場合は、有料にはなりますがPremium加入も検討する価値があります。

もっとも、加入するだけで中身が伴わなければ意味がありませんので、前述の(1)〜(3)の要素が整っていることが前提です。

「Premiumだし何もしなくても伸びる」は誤解で、あくまで追い風を強くしてくれるオプションに過ぎません。

「手っ取り早いのはPremium加入だけど他の要素も大事」です。

ぜひ、Premium加入の有無に関わらずユーザーとの交流、メディア活用による滞在時間向上、健全なフォロー管理といった今できることから実践していきましょう。

ネガティブ評価を避けるための注意点

アルゴリズムに評価されるには上記のポジティブ要因を伸ばすことが重要ですが、同時にネガティブ要因を避けることも不可欠です。

せっかく良い投稿をしても、マイナス評価を受ける行動をしてしまうと表示機会が減ってしまいます。以下に代表的な注意点を挙げます。

1. 誹謗中傷やネガティブな内容を控える。

2025年1月にイーロン・マスク氏は「より情報的で楽しいXを目指すため、ネガティブな情報を減らすアルゴリズム変更」を行うと述べました。これにより、攻撃的・差別的な発言や不平不満ばかりの投稿は、ユーザーから敬遠されるだけでなくアルゴリズムからも表示優先度を下げられる傾向が強まると予想されています。実際、「後悔のないユーザー時間の最大化」を目標に掲げた変更の中で、ポジティブで建設的な内容が優遇され、中傷的な発言は低評価リスクが高まるとされています。そのため、批判やネガティブな話題を発信するにしても、できるだけ建設的な言い回しに留めるなど配慮が必要です。意見の表明は自由ですが、誰かを傷つけるような言葉遣いは避け、問題提起の場合も代案や前向きな視点を添えると良いでしょう。特に企業アカウントで炎上すると信用に関わりますので、ブランドイメージを損ねる発信は厳禁です。なお、ネガティブな話題とは無関係に、いわゆる「炎上商法」を狙って過激な発言でバズを狙う手法もありますが、一時的に数字が伸びても長期的にはフォロワー離れやミュート・ブロックの増加を招き逆効果です。

2. 他ユーザーからのミュート・ブロック・スパム報告を避ける。

Twitter(X)のアルゴリズム評価項目には、ユーザーからのネガティブアクション(ミュート、ブロック、投稿の報告)も含まれています。具体的には、あなたの投稿が多くの人にミュートされたり、アカウント自体をブロックされたり、スパムや不適切コンテンツとして報告されると、アルゴリズム上大きな減点となります。最悪の場合、アカウント凍結のリスクもあります。これを避けるには、一部の人でも不快に感じそうな投稿は慎重に見直すこと、そしてタイムラインを占拠するような連投や無関係タグ乱用などのスパム的行為をしないことが大切です。例えば、短時間に似た内容を何度も投稿するとタイムラインを埋めてしまいフォロワーからミュートされやすくなります。また、大量のユーザーを無差別にフォロー・アンフォローする行為もスパムと見なされ通報対象になる場合があります。定期的に自分のアカウントの印象を客観視するようにしましょう。「フォローしてみたけどこの人の投稿多すぎてノイズだな」と思われないよう、投稿間隔や内容のバランスに気を付けることです。

3. 外部リンクの扱いに注意する。

前述したように、Twitterはユーザーのプラットフォーム内滞在を重視しているため、外部サイトへ飛ばすリンク付き投稿はおすすめ表示されにくくなっています。特にニュース記事やブログのURLだけ貼って本文がほとんど無いツイートだと、「リンク踏まないと内容が分からない=すぐ離脱される」と判断されて不利です。可能な限り概要や見どころを投稿内に書き、リンクは補助的に扱うようにしましょう。もしくは前述のように、リンクはスレッドの2ツイ目に載せる方法を取ると良いです。ビジネス目的でどうしても頻繁にリンクを共有する必要がある場合は、クリック率などを注視しながら、リンク付き投稿とテキスト投稿の比率を考えるといった工夫が求められます。

4. アルゴリズムのアップデートに対応する。

Twitter(X)のアルゴリズムは日々マイナー変更を繰り返していますが、大規模な方針転換も時折起こります。例えば2024年12月にはアルゴリズムの大幅強化が行われ、投稿やユーザー評価のパラメータが10倍精緻化・リアルタイムトレーニング速度5倍化・計算量3倍化といったアップデートがありました。この変更により、それまでインプレッションを稼げていた投稿でも表示されにくくなる可能性が指摘されています。また2025年6月にはXにGrok AIが統合され、「量より質重視」へ大きくシフトしました。従来はいいね数やフォロワー数といった定量面が重視されていましたが、今後は投稿内容の質(有益性)をAIが判断して評価する方向に変化しています。具体的には、ポジティブで有益な投稿が優遇され、フォロワー数が少なくても質の高いコンテンツは上位表示されやすくなる、といった影響が予想されています。さらに「炎上による表面的なエンゲージメントよりも真の価値あるコンテンツを評価する」という理念が示されており、話題性だけ狙いの浅い内容は以前にも増して伸びにくくなるでしょう。これらのアップデート情報は公式発表や有志の分析記事でキャッチできますので、常に最新情報をチェックし、自分の運用方針を微調整することも忘れないでください。

動画・画像・スペースなど多様な機能を活用

Twitter(X)にはテキスト投稿以外にも様々な機能が備わっており、これらを使いこなすことでアカウント成長を加速できます。

具体的には画像投稿、動画投稿、音声スペース、投票機能、コミュニティ機能などが挙げられますが、中でも効果が高いのは画像・動画とスペース(音声ライブ)です。

まず画像・動画の活用です。

先にも触れた通り、視覚要素のある投稿はユーザーの目を引きつけ、結果として高いエンゲージメント率をもたらします。

例えば、テキストだけの投稿と比べて画像付き投稿の方がいいねやリツイートが多く付きやすいというデータがあります。

特に商品の写真やグラフ・図解、インフォグラフィックなど内容を直感的に伝えられる画像は非常に効果的です。

文章では伝わりにくい情報も、一枚の図や写真があれば一目瞭然ということも多々あります。

動画についても、数十秒〜数分程度の短いクリップであればタイムライン上で自動再生され注目を集めます。

商品のデモ動画やイベントのハイライト、短い解説動画などはエンゲージメントを高めるのに有効です。

さらに動画はユーザーに長く視聴してもらえると滞在時間を稼げるメリットもあります。

ただし動画制作には手間がかかるため、無理のない範囲で挑戦すると良いでしょう(例えばスマホで撮影した簡単な動画にテロップを付けるくらいでも十分です)。

次にスペース(Twitterスペース)です。スペースとはTwitter上でリアルタイムに音声ライブ配信ができる機能です。

スペース最大のメリットはユーザーとリアルタイムで直接コミュニケーションが取れる点です。

ホスト(主催者)としてスペースを開けばフォロワーに通知が行き、参加者はあなたの肉声を聞きながら手を挙げて質問したりできます。

これは文字ツイートにはない双方向性と親近感を生み、エンゲージメントを飛躍的に高める可能性があります。

たとえば、定期的にスペースで業界情報の解説やフォロワーからの質問コーナーを開催すれば、「この人の話は有益だ」という評判が広がりフォロワー獲得につながります。

また、スペースは開催中そのアクティブなスペースがタイムライン上部に表示され、多くの人の目に触れるチャンスでもあります。

内容次第ではフォロワー外の人も「ちょっと聴いてみよう」と参加してくれ、そこからフォローに至るケースもあります。

スペース成功のコツは、テーマ設定と継続性です。

興味を引くテーマを設定し、定期的に開催することで固定ファンが付きやすくなります。

例えば毎週○曜日夜にスペースで業界ニュース解説をする、と決めておけばリスナーも予定を合わせやすく、徐々に聴衆が増えていきます。

また、スペース中はリスナーからのリアクション(絵文字リアクション機能)や質問を拾いながら進行すると、一体感が生まれます。

自分の人となりを声と言葉で直接伝えられるスペースは、熱心なコアファン作りに最適です。

一度熱狂的なファンが付けば、その人たちが口コミでフォロワーを増やしてくれる可能性もあります。

その他の機能として投票(アンケート)やコミュニティもあります。

投票機能はフォロワーの意見を気軽に募れるので、「商品開発中です。AとBどちらのデザインが好き?」などと質問すると多くの反応が得られ、エンゲージメント向上に役立ちます。

コミュニティ機能は共通の話題に特化したクローズドなグループを作るものですが、こちらは一般ユーザーよりブランド・大人数向けの印象です。

ただコミュニティのメンバー同士の交流から生まれる繋がりでフォロワーが増えるケースもあり得ます。

最後に、複数機能を組み合わせる例としてスペースの録音を後で公開し、それに関連するツイートに画像や資料を添付するなど、クロスメディア的な発信も効果的です。

一つのコンテンツを使い回して様々な形で投稿することで、フォロワーにとって分かりやすく価値が伝わり、印象にも残りやすくなります。

以上、様々な機能を紹介しましたが、重要なのは自分のアカウント目的に合ったものを選び、積極的に試してみることです。

文字だけでは届かなかった層にリーチできたり、新鮮味が生まれて注目を浴びることもあります。

競合アカウントとの差別化にも繋がりますので、ぜひ画像・動画・スペース等の機能を活用してみてください。「難しそう」と敬遠せず挑戦することが、Twitter(X)運用で一歩リードする秘訣です。

Twitter(X)を伸ばすための応用テクニック

基本的な運用やアルゴリズム対策に慣れてきたら、さらに一段上の応用テクニックにも取り組んでみましょう。

ここでは、「インサイト分析の活用」「他SNSやブログとの連携」「有料広告・プロモーションの活用タイミング」という3つの観点から、Twitter(X)運用をブラッシュアップする方法を解説します。

これらは中小企業・ベンチャー企業のマーケ担当者やビジネスで本格的にSNSを活用したい方にとって、より戦略的な運用を可能にするテクニックです。

インサイト分析を活用して改善する方法

Twitter(X)には標準でアナリティクス(インサイト)機能が用意されており、自分のアカウントや投稿の詳細な数値データを確認できます。

このデータ分析を活用してPDCAを回し、運用を改善していくことがフォロワー増加の近道です。

まずチェックしたいのは各投稿(ツイート)のパフォーマンスです。

Twitterアナリティクスでは、ツイートごとにインプレッション数(閲覧数)、エンゲージメント数(いいね・リツイート・返信・リンククリック等の合計)、エンゲージメント率などが表示されます。

これを定期的に確認し、特にエンゲージメント率の高い投稿がどれかを把握しましょう。

エンゲージメント率=エンゲージメント数÷インプレッション数で計算されますが、平常時は数%にも満たないことが多いです。

その中で他より明らかに反応率が良い投稿があれば、それはユーザーの興味を強く引いた要因があるということです。

例えば、ある商品の紹介ツイートだけ突出してリツイートが多ければ、「その商品の切り口や画像が良かった」と分析できます。

その要因を深掘りし、以降の投稿に横展開していくことで、全体のエンゲージメント底上げにつながります。

逆に全く反応が取れなかった投稿にも学びがあります。

「なぜ響かなかったのか?」を考え、次回は避けるようにするのです。

たとえば、夜中に投稿したツイートだけ極端にインプレッションが低ければ、「フォロワーはその時間あまり見ていないからだ」と推測でき、今後は避けるといった改善策が立てられます。

このようにデータを元に仮説と検証を繰り返すことで、徐々に自分のアカウントに最適な投稿内容・時間帯・頻度が見えてきます。

また、アカウント全体の月次レポート(アナリティクス画面トップにあるサマリー)も参考になります。

フォロワー増加数、総インプレッション数、プロフィール訪問数、@メンション数などが月ごとに比較できます。

例えば「今月フォロワー増が鈍化した」と感じたら、同時に「プロフィール訪問数が減っていないか」確認します。

もしプロフィール訪問数も落ちていたら、そもそも新規流入が減っている(=話題性や露出が不足)と考えられますし、プロフィール訪問数は変わらないのにフォロー率だけ下がっているならプロフィール内容の見直しが必要かもしれません。

このように、関連する指標を組み合わせて原因を推測すると、具体的な改善ポイントが見えてきます。

KPI(重要業績評価指標)を設定して追うのも有効です。

ただフォロワー数だけを見るのではなく、「月間エンゲージメント数」「ツイートごとの平均いいね数」「月間プロフィールクリック数」などいくつか指標を追うと、偏りなく成長度合いを測れます。

例えばフォロワーは順調に増えているのにエンゲージメント率が下がっているなら、中身が伴っていないフォロワー増かもしれず、対策が必要だと分かります。

最後に、分析結果から得た示唆を実際の運用に反映する際は、一度に全ては変えず少しずつABテストするのが良いでしょう。

例えば投稿時間を変えるならいきなり全投稿時間を変えるのではなく、週の半分だけ変えて比較する、といった具合です。

そうすれば何が功を奏したのか明確になり、再現性のある運用改善が可能になります。

他SNSやブログとの連携で相乗効果を狙う

Twitter(X)単体でも強力な発信プラットフォームですが、他のSNSや自社メディアとクロスプロモーション(連携)することで、さらなる相乗効果を生むことができます。

特に企業やビジネス利用の場合、Twitterをウェブマーケティング全体の一部として捉え、他チャネルとの連動を意識しましょう。

まず自社サイトやブログとの連携です。

自社の公式ウェブサイトやブログ、ECサイトなどを持っているなら、そこにTwitterのアカウント情報をしっかり掲載しましょう。

例えばサイトのフッターやサイドバーにTwitterアイコンを置いてリンクしたり、「最新情報はTwitterでも発信しています」と案内するのです。

実店舗があるなら、店頭ポスターや名刺にTwitterアカウントを記載してもいいでしょう。

そうすることで、ウェブサイトの訪問者やリアルの顧客をTwitterフォロワーに誘導できます。

特にブログ記事とTwitterは非常に相性が良いです。

ブログで詳しく解説した内容を要約してTwitterで投稿し、「詳細はブログで」と誘導すれば、ブログアクセス増とTwitterフォロワー増の両方が期待できます。

逆に、Twitterで反響の大きかったテーマについてブログで深掘り記事を書く、という流れも良いでしょう。

こうしたコンテンツリサイクルにより、それぞれのプラットフォームのユーザーを相互送客できます。

次に他のSNSとの連携です。

Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、LinkedInなど、ビジネスの内容やターゲット層に合ったSNSを並行運用している場合、それぞれのフォロワーをTwitterに呼び込む施策を考えましょう。

例えばInstagramのストーリーズで「Twitterでも日々○○情報を発信中!@ユーザー名をフォローお願いします」と告知したり、YouTube動画の概要欄にTwitterリンクを貼ったりします。

また、Twitter上でしか実施しないキャンペーン(フォロー&リポストでプレゼント等)を行い、他SNSで宣伝するといった方法もあります。

大切なのは、各SNSごとにユーザー層や適したコンテンツ形式が違うため、同じ内容でもフォーマットを変えて投稿することです。

例えば、ブログ更新をInstagramでは画像付きで紹介し、Twitterでは要点を箇条書きで紹介するなど、それぞれの良さを活かします。

その際、他SNSで投稿する際にTwitterアカウント名やリンクを明記しておけば、興味を持った人が流入してきます。

注意点として、他プラットフォームの過度な宣伝は嫌われる可能性もあります。

例えばTwitterで「インスタもフォローして!」と頻繁に言うとノイズになりかねません。

頻度は控えめにしつつ、プロフィール欄に他SNSリンク集(lit.link等)を載せるなどの工夫が良いでしょう。

もう一つの連携はオンラインとオフラインの融合です。

リアルイベントやセミナー、あるいは商品パッケージやチラシなどオフラインの場でTwitterアカウントをPRすることで、新規フォロワー獲得につながります。

イベント会場でハッシュタグを設定して参加者に投稿してもらい、後日まとめることでフォロワー外にも広がる、といった施策も効果的です。

まとめると、他SNS・ブログとの連携で気を付けるのは一貫したブランディングと相互誘導の導線作りです。

プロフィール画像や発信トーンを揃えておくと、別媒体から来た人も「あの時のアカウントだ」と認識しやすくなります。

また、各接点でTwitterへの道筋を用意し、スムーズにフォローしてもらえるようにしましょう。

複数のタッチポイントにアカウント情報を載せるだけでも認知度アップに効果があります。

こうしたクロスチャネル戦略により、SNS全体のフォロワーエコシステムを構築できれば理想的です。

有料広告・プロモーションを使うべきタイミング

最後に、有料広告やプロモーションの活用についてです。Twitter(X)には広告プラットフォームがあり、投稿(プロモツイート)やアカウントをお金を払って露出させることができます。

これらは強力な手段ですが費用がかかるため、使うべきタイミングと目的を見極めることが重要です。

有料広告を検討すべきタイミングとして、例えば「新商品発売直前に一気に認知を取りたい」「キャンペーン期間中にフォロワーとエンゲージメントを急増させたい」といった明確なマーケティング目標がある場合が挙げられます。

Twitter広告ではキャンペーン目的を選択でき、「フォロワー数増加」を目的にするとフォロー獲得ごとに課金される仕組みになります。

短期間でターゲット層のフォロワーを増やしたいなら、このフォロワーキャンペーン型広告を使う手があります。

予算を設定すれば、想定した数のフォロワーを獲得するまで広告配信してくれます。

ただし獲得したフォロワーが本当に定着するか、広告停止後も継続して反応してくれるかは別問題です。

広告で釣られてフォローしたものの投稿内容に魅力が無ければ、後で外されてしまうことも十分あり得ます。

ですから、広告で一時的に増やすとしても、並行してコンテンツの充実や有益情報発信を怠らないことが大前提となります。

また、投稿単体のプロモーション(プロモツイート)を使ってバズを狙うことも可能です。

例えば特別なキャンペーン告知ツイートをプロモ配信し、多くの人の目に触れさせれば、興味を持った人がリツイートしてくれて有機的な拡散が起きるかもしれません。

上手くハマればフォロワー増加に繋がりますが、内容がつまらないと広告費だけ消化して終わります。

広告クリエイティブの質が極めて重要ということです。

Twitterではユーザーが広告に対してシビアなので、単なる宣伝ではなく「思わず反応したくなる広告投稿」を作る必要があります。

費用対効果も常に考えましょう。

フォロワー1人獲得にいくらかかったのか、獲得したフォロワーが実際に顧客化して売上に貢献したのか、といった視点です。

広告は確かに速効性がありますが、コストをかけずオーガニックに伸ばす努力も並行して行わないと、広告やめた瞬間に伸びが止まってしまいます。

ですので、広告を使う時は「ここぞ」というタイミングに絞り、普段は地道な運用で土台を固めると良いでしょう。

広告以外のプロモーションとして、懸賞キャンペーンもフォロワーを増やす定番施策です。

「フォロー&リポストで賞品をプレゼント」といった企画は多くの企業が行っています。

短期的には爆発的にフォローが増える場合もありますが、景品目当てのフォロワーは後で離れやすいこと、キャンペーンばかり乱発するとエンゲージメント率が下がることに注意です。ですから、キャンペーンも適切な頻度(数ヶ月に1回など)で、かつ自社商品やサービスに関連した賞品を用意する方が良いです(その方が本当に関心のある層が集まるため)。

要するに、有料の力を借りるならメリハリを付けてということです。

リリース直後など勝負どころでは投資を惜しまず、平時はコンテンツ磨きと有機的成長に注力するのが、無理なくTwitterを伸ばすコツと言えます。

よくある質問Q&A|Twitterを伸ばす際の疑問

最後に、Twitter(X)運用で多くの人が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。頻度やフォロー比率、ツール利用など、特に疑問の多いポイントを取り上げました。疑問を解消してスッキリした上で、ぜひ実践に臨んでください。

どれくらいの頻度でポストすれば伸びる?

- フォロワーや反応を増やすには、毎日たくさん投稿した方が良いのでしょうか?適切な投稿頻度はありますか?

-

アカウントの目的やフォロワー層によって最適な頻度は異固定ツイートに関すなりますが、基本的には「継続かつ高頻度」であるほど有利です。ただし、内容の質とのバランスも重要です。一般的な目安としては、最低でも週に数回、可能なら毎日1回以上投稿することをおすすめします。創業手帳の調査によれば、「毎日1回〜複数回、時間を空けて投稿する」のが望ましく、具体的には平日朝と夜、および週末午後に投稿するのが理想とされています。これは日本人ユーザーの利用ピークに合わせた頻度です。

ただ、むやみに数を増やすより規則的な頻度を保つことが大事です。不定期にドカッと投稿して沈黙するより、多少少なくても毎日決まった時間に現れる方がフォロワーの目にも留まりやすく、アルゴリズム的にもアクティブと見なされます。とはいえ、投稿数が多すぎて質が低下したりフォロワーに鬱陶しいと思われては逆効果です。そこで、自分が維持できる頻度の上限で、かつ質を担保できる範囲を探ってください。例えば、最初は「平日1投稿+週末2投稿」で始め、余裕があれば徐々に増やす、といった形です。投稿頻度を上げる際は、前述のように最適な時間帯を狙うのもお忘れなく。

また、頻度に関連して投稿量より反応率を重視する考え方もあります。一日に10回投稿して反応が薄いより、3回で全て大きな反響を得た方がエンゲージメント率は高く、結果として伸びやすいです。自分のキャパシティとフォロワーの反応を見ながら、「質×量」のバランスを調整しましょう。最終的には「フォロワーがタイムライン上で存在を定期的に感じられる頻度」が理想です。それが毎日なのか週数回なのかはアカウントによりますので、データを見つつ最適解を探ってください。

フォロー・フォロワー比率は重要?

- フォロー数とフォロワー数の比率(FF比)は気にする必要がありますか?フォローしすぎると良くないのでしょうか?

-

はい、FF比率は重要です。特にTwitter(X)のアルゴリズム上、フォロー数に対してフォロワー数が極端に少ないとアカウント評価が下がり、タイムラインでおすすめ表示されにくくなると言われています。つまり、「たくさんの人をフォローしているのに誰からもあまりフォローされていない」状態は、システムから見るとあまり望ましくないのです。

なぜFF比が重視されるかというと、一つにはスパム行為の抑制です。悪質なアカウントは大量フォローでフォロワーを釣ろうとする傾向があるため、その指標としてフォロー過多アカウントを低評価にしていると考えられます。また、人間目線でも、フォロー1000・フォロワー50のアカウントより、フォロー100・フォロワー1000のアカウントの方が「人気がある=良い情報を発信していそう」と感じますよね。新規訪問者の印象にも関わる要素です。

では具体的にどの程度の比率が良いかですが、理想を言えばフォロワー数 ≧ フォロー数、最低でもフォロー数がフォロワー数の2倍以内くらいに収めたいところです。もちろん、立ち上げ初期はフォロワーゼロから始まるのでフォロー多めになるのは仕方ありません。ただ、闇雲にフォローを増やしすぎず、自分の発信に興味を持ちそうなアカウントを厳選してフォローする方が良いでしょう。フォローしたら終わりではなく、その人の投稿に反応したり絡んだりして関係構築を図ることが大切です。そうすれば相手からフォローバックされる可能性も上がりますし、FF比も自然と改善します。

一方で、情報収集目的でのフォローはある程度仕方ないですし、有益なインプットになります。自分が得るものが大きいならフォローをためらう必要はありません。ただ、その場合でもタイムラインが追えないほど大量にフォローするのは非効率です。リスト機能などを活用しながら、自分に必要なアカウントだけをフォローするよう意識しましょう。

結論として、フォローとフォロワーのバランスは気にすべきです。短期的に多少崩れても長期的には改善するよう努め、フォロワー数の方が多い健全な状態を目指してください。それがアルゴリズム上の評価にもプラスに働き、フォロワー以外への露出機会増加につながります。

伸ばすのに有料ツールや自動化は必要?

- Twitter運用を効率化・自動化する有料ツールがありますが、フォロワーを伸ばすために導入すべきでしょうか?また、フォロー返しや投稿を自動化する方法はありますか?

-

必須ではありませんが、状況によっては有用です。 まず、有料/無料問わず運用支援ツールには、投稿予約・最適時間分析・ハッシュタグ分析・競合トラッキングなど様々な機能があり、これらは時間短縮や分析精度向上に役立ちます。特に企業アカウントで担当者の負担が大きい場合、ツール導入で作業を効率化し戦略立案に時間を割けるのはメリットです。ただし、ツール自体がフォロワーを劇的に増やしてくれる魔法ではありません。ツールはあくまであなたの運用をサポートするものなので、基本戦略やコンテンツの質が伴ってこそ効果を発揮します。

いくつか代表的な用途について触れます。投稿の予約・自動投稿機能は非常に便利です。深夜や早朝など自分が対応できない時間にもツイートを仕込んでおけるため、最適時間への投稿が可能になります(Twitter公式にも予約投稿機能はあります)。これは運用負荷を下げつつ継続性を担保するのに有効です。一方、フォロー・アンフォローの自動化ツールなどは利用を控えた方が無難です。自動で大量フォローしてフォロバ期待し、後で解除する、といった行為はTwitter規約的にもグレーで、下手すると凍結リスクがあります。また、仮にフォロワーが増えても質が低くエンゲージしないフォロワーばかりでは意味がありません。

分析系のツール(SocialDog, Meltwater, SproutSocialなど)は、手動では難しい深掘りを可能にします。例えば、「過去半年の中でエンゲージメント率トップ10の投稿は何か」とか、「競合アカウントAはどんな時間帯・内容でバズを生んでいるか」といった分析は、ツールならボタン一つで出せる場合があります。そうした知見は運用改善に役立つでしょう。ただし費用もかかるので、まずはTwitter公式アナリティクスを使い倒してみて、不足を感じたら導入を検討する段階で良いと思います。

もう一つ、「ChatGPTなどAIを活用した文章自動生成」は最近注目されています。これはツールというよりAIサービスですが、投稿アイデア出しや文章の下書きには使える可能性があります。しかし、生成文をそのまま使うと画一的・無機質になりがちで、フォロワーとの共感は生みにくいです。あくまで参考程度に留め、人間らしい個性や視点を必ず加えるべきです。

総じて、運用の基本が確立してからツールを検討すればOKです。最初から有料ツールに頼る必要はありません。小規模なアカウント運用であれば手作業でも十分ですし、むしろ自分で一通り経験することで運用感覚が身につきます。その上で、「分析に時間を割けない」「もっと効率良く伸ばしたい」と感じたらツールや部分的な自動化を取り入れると良いでしょう。ただし自動化しすぎてユーザーとの対話や手触り感が失われないように注意してください。SNSはあくまで人と人のコミュニケーションですので、最後はあなた自身の対応や創意工夫がフォロワーの心を掴むことを忘れないでください。

まとめ|Twitter(X)を伸ばすには地道な積み重ねが大切

長文となりましたが、ここまでTwitter(X)運用術を網羅的に解説してきました。最後に大切なポイントを振り返り、締めくくりたいと思います。

短期的な伸びより、長期的な信頼と発信力を

Twitterを伸ばす過程では、「なかなかフォロワーが増えない」「一度バズったけど続かない」といったジレンマに陥ることもあるでしょう。

そこで焦って小手先のテクニック(フォロワー購入や過激な投稿など)に走るのは禁物です。

重要なのは、短期的な数字よりも長期的な信頼と発信力を築くことに注力することです。

SNS上で信頼を得るには、コンスタントに有益な情報を発信し、フォロワーとの交流を積み重ねる以外に近道はありません。

仮に一時的にフォロワーをお金で増やしても、エンゲージしないフォロワーでは意味がなく、広告も止めれば離れていきます。

むしろ100人の濃いフォロワーを得る方が、1万人の幽霊フォロワーより価値があります。

濃いフォロワーはあなたの情報を拡散し、口コミで新たなフォロワーを呼び込んでくれるからです。時間はかかりますが、この「信頼貯金」をコツコツ貯めていくイメージで運用しましょう。

また、Twitterはトレンドの移り変わりも激しく、一度伸びても放置するとすぐ埋もれてしまいます。そこで大切なのが一貫性と継続性です。

一貫した行動と言葉遣いはフォロワーとの信頼構築に極めて重要です。

ブレない軸を持ちつつも、時代の流れに合わせて柔軟に内容をアップデートしていく姿勢が求められます。

そして何より、「継続は力なり」です。

1ヶ月頑張って結果が出なくても、その努力は確実に蓄積しています。

ある日突然、過去の投稿が脚光を浴びてバズることだってあります。

今日伸びなくても嘆かず、未来の伸びしろを信じて発信を続けることが肝心です。

戦略を見直しながら継続することが成功の鍵

とはいえ闇雲に続けるだけでなく、適宜戦略を見直すことも成功への鍵です。

PDCAサイクルを回し、データを分析して改善を繰り返すことで、成長カーブは徐々に上向いていきます。

最初に立てたターゲットやコンセプトが合っているか、市場やアルゴリズムの変化に応じて軌道修正が必要ではないか、常に考えましょう。

ただし、戦略変更の効果が出るにも時間がかかるので、コロコロ方向転換しすぎるのは良くありません。

ある程度のスパンで見て、データに基づき判断する冷静さも持ち合わせてください。

継続のモチベーション維持も大切です。

SNS運用は時に孤独な作業ですが、小さな成果(いいねが前回より増えた、良いコメントをもらえた等)を喜び、チームで運用しているなら定期的に成果を称え合うと良いでしょう。

また、オフラインの知人や顧客から「Twitter見てるよ、参考になる」と言われるだけでも大きな励みになります。

フォロワー数だけに囚われず、自分の発信が誰かの役に立っている実感を大事にしてください。それこそが信頼構築に繋がり、結果として数字も後から付いてきます。

最後にもう一度強調します。

Twitterを伸ばす最良の方法は、地道な積み重ねを楽しむことです。

一夜にして数万フォロワーを得る成功例も世の中にはありますが、多くの人にとっては日々の努力の積み上げが成功の道です。

逆に言えば、地道な努力を厭わない人にとってTwitterは必ず応えてくれるプラットフォームでもあります。

フォロワー0からスタートしたアカウントが1年後に何千・何万と増えている例は後を絶ちません。

あなたのアカウントも、きっとそうなります。ここまで読んで得た知識を武器に、ぜひ今日からまた一歩ずつ前進していってください。

継続と改善を重ねた先に、長期的な信頼と大きな影響力が築かれていることでしょう。

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-5-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-4-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-1-300x169.png)

コメント