Twitter(X)を活用した新規顧客開拓法|成果につなげる実践ノウハウを解説

X運用研究所は、Momemtum Marketingが運用する、X運用ノウハウを体系的に学べるオウンドメディアです。

SNSを“ただの発信手段”から、“価値を生み出す武器”へ。

このメディアは、すべてのXユーザーの可能性を広げる研究と実践のプラットフォームです。

X道場 ~for Bussiness~

X(旧Twitter)は、単なる情報発信ツールではなく、大きな成果をもたらす強力なマーケティングプラットフォームです。

弊社のサービス「X道場」では、フォロワーを増やすだけではなく、ビジネス目標に直結する本質的なXマーケティングを実践します。企業様から一般ユーザーまで幅広く使用いただけるプラットフォームです。

現在、多くの企業や個人事業主がSNSを活用して新規顧客の獲得を目指しています。

その中でもTwitter(現在は「X」)は、手軽に始められ高い拡散力を持つプラットフォームとして注目されています。

本記事では、SNSマーケティングのプロの視点から、Twitter(X)を活用して効率的に新規顧客を開拓する方法を詳しく解説します。

なぜ今Xが有効なのか、その強みやユーザー特性、具体的な運用ステップ、顧客とつながるテクニック、成果の測定・改善方法、さらに実際にXで成果を上げた事例まで、実践的なノウハウを網羅しました。

Twitter(X)をビジネスに活かして新たな顧客を獲得したい方は、ぜひ参考にしてください。

なぜ今、Twitter(X)で新規顧客を開拓すべきなのか?

まず、他のSNSと比べたTwitter(X)の特徴やメリットを押さえ、今このプラットフォームで新規顧客開拓に取り組むべき理由を確認しましょう。

Twitter(X)には高いリアルタイム性と拡散力、多様なユーザー層へのリーチなど、ビジネスに活かせる強みがあります。

また、BtoB・BtoC問わず成果を出しやすい背景や、Xユーザーの行動特性が購買に及ぼす影響も見逃せません。

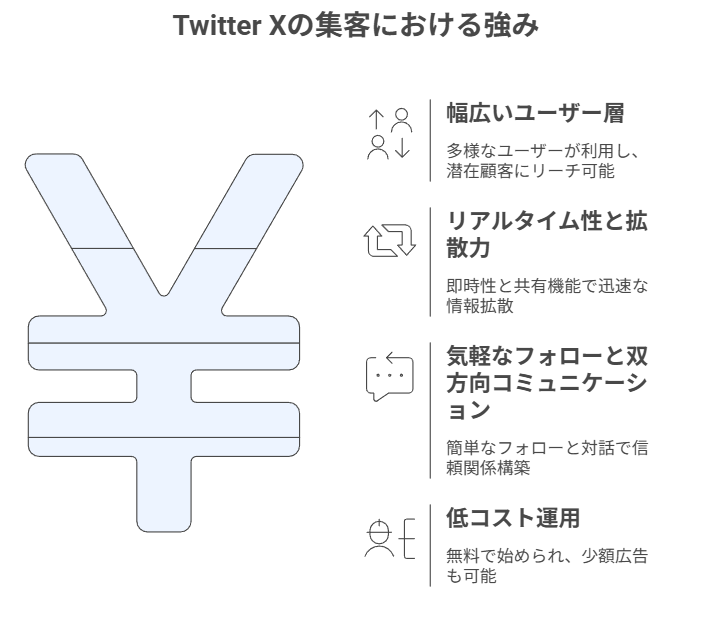

SNS集客の中でTwitter Xが持つ強みとは

- 幅広いユーザー層と利用者数:Twitter(X)は世界中で利用者が多く、日本国内の月間アクティブユーザー数は6,700万人以上にのぼります。若年層からビジネスパーソンまで幅広い年代・業種のユーザーが日常的に利用しており、あらゆるターゲット層にアプローチできるのが強みです。従来の手法では接点を持ちにくかった潜在顧客にも、X上でならリーチできる可能性があります。

- リアルタイム性と驚異的な拡散力:Xは投稿が即座にタイムラインに表示されるリアルタイム性を備え、タイムリーな情報発信に適しています。またリポスト(旧リツイート)機能によりユーザーが気軽に投稿を共有できるため、情報が瞬時に拡散しやすいプラットフォームです。面白い・有益・共感できる投稿は数千、数万件単位で拡散することも珍しくなく、短時間で不特定多数の目に触れさせることができます。この拡散力は広告費ゼロでも大きな認知拡大を狙える点で、SNS集客の中でも突出した強みと言えます。

- 気軽にフォロー・双方向コミュニケーション:Xは他のSNSに比べて一方的なフォロー関係が成立しやすく、ユーザーが興味を持ったアカウントをすぐフォローしてくれる傾向があります。フォロワーが増えるほど投稿の拡散力も高まり、新規顧客候補に情報が届くチャンスが広がります。さらに、リプライ(返信)や引用ポストを通じてユーザーと企業が直接対話できる双方向性も備えており、カジュアルなやり取りから信頼関係を築きやすいのも特徴です。問い合わせへの迅速な返信や、ユーザー投稿へのいいね・返信対応によって親近感を持ってもらえれば、ブランドへの好感度向上と顧客化につながります。

- 低コストで始めやすい運用:Twitter(X)はアカウント作成から基本機能の利用まですべて無料で行え、投稿もテキスト中心のため特別な制作コストがかかりません。他の媒体のような高額な広告費や制作費をかけずとも、運用の工夫次第でフォロワーを増やし集客効果を出せます。仮に広告出稿する場合でも少額からテスト可能で、費用対効果を見ながら拡大できる柔軟性があります。予算が限られる中小企業や個人でも取り組みやすいのが利点です。

- トレンド活用とUGCによる信頼拡大:Xには「トレンド」機能があり、話題のキーワードを把握して関連投稿をすることで多くのユーザーの目に留まりやすくなります。時事ネタや季節イベントに絡めた発信はエンゲージメントを集めやすく、ブランド認知度向上に効果的です。一方で、ユーザーが自主的に投稿する口コミ情報(UGC)が広がりやすいのもTwitterの特徴です。製品やサービスに満足したユーザーが感想をポストすると、それを見た他のユーザーにも波及し、新規顧客の獲得につながります。企業が公式に発信する情報だけでなく、ユーザー発の口コミが広まることで自然な形で信頼と興味を醸成できるのです。

BtoB/BtoCを問わず効果的な理由

Twitter(X)はユーザー層が広いため、企業間取引(BtoB)でも消費者向け(BtoC)でも効果的に活用できます。

BtoB分野では、業界の専門家や意思決定者もXを情報源としており、適切なアプローチで新規顧客開拓に結び付けることが可能です。

一方BtoC分野でも、消費者の日常に溶け込んだプラットフォームとして購買行動に影響を与えています。

BtoBの場合

従来は飛び込み営業や電話・メールでアプローチしていた企業相手の営業も、Xを使うことでカジュアルかつ双方向のコミュニケーションが実現します。

例えば、自社サービスに関連する課題について有益なツイートを重ねて業界内で信頼できる情報源として認知してもらえれば、興味を持った企業担当者がフォローしてくれたりDMで問い合わせてくるケースも生まれます。

実際にX上で積極的に情報発信を行い、興味を持った見込み企業とDMで商談につなげているBtoB営業担当者も増えています。

また、取引先企業の公式アカウントや担当者個人をフォローしておくことで、相手の近況やニーズを把握しタイムリーな提案ができるという利点もあります。

Xならではの緩やかな繋がりから商機を見出せる点で、BtoB領域でも有効な手段となっているのです。

BtoCの場合

生活者にとってTwitter(X)は情報収集や他者の口コミ確認の場となっており、商品・サービスの購入検討時にも活用されています。

企業公式アカウントが定期的に発信する商品情報やキャンペーン告知は、フォロワーに直接リーチして来店・購買のきっかけを作ります。

また顧客からの問い合わせやクレームに対してリプライで迅速・丁寧に対応することで、顧客サポートツール兼コミュニケーションツールとして信頼感を高め、リピーター獲得にもつなげられます。

加えて、一般ユーザーが投稿した口コミ(例:「このお店のスイーツ美味しい!」という感想ツイート)が思わぬ拡散をして話題になり、新規顧客が来店する流れも生まれています。

BtoCではこうしたUGC拡散による恩恵が大きく、公式から売り込まずとも顧客自身が宣伝してくれる土壌があるのがTwitterの強みです。

総じて、XはBtoB・BtoC問わずターゲットとカジュアルにつながり信頼構築できる場であり、新規顧客開拓のプラットフォームとして汎用性が高いと言えます。

X(旧Twitter)ユーザーの行動特性と購買行動への影響

Twitter(X)利用者の行動パターンは、購買意思決定にも大きな影響を与えています。

SNS上の評判や情報がきっかけで商品を購入するケースは非常に多く、Xも例外ではありません。

実際ある調査では、「X上の情報(一般ユーザーの投稿や企業投稿など)を参考に商品・サービスを購入した経験がある」と回答したユーザーが60.4%にも達しました。

特に日常的に消費する頻度が高い食品・お菓子(34.4%)や飲料(26.3%)は、Xをきっかけに購入に至った人の割合が高いジャンルとなっています。

このことから、Twitter上で話題になることが実店舗の集客やECでの売上につながりやすい傾向が読み取れます。

また、ユーザーが購買や来店を決める際に重視する情報源として、「企業からの公式発信」と「友人や一般ユーザーからの口コミ(UGC)」の両方が大きな後押し要因になっている点も注目すべきです。

企業公式アカウントが発信する新商品情報やキャンペーンは信頼性がありますが、同時に身近な一般ユーザーの率直なレビューや評価も購買意欲を刺激しています。

Twitter上ではこの両者がタイムライン上で混在して流れてくるため、例えば「公式の宣伝ツイートを見て興味を持ち、他のユーザーの感想ツイートを見て購入を決める」というように、複数の情報ソースが相乗効果で購買を促進するのです。

さらにXユーザーは流行や口コミに敏感なため、バズった商品にはすぐ飛びつく行動特性も見られます。

多くのユーザーが「いいね!」やリポストで反応している商品投稿は、それ自体が信頼材料となり「こんなに話題なら試してみよう」という購買につながることがあります。

逆に企業側としては、ユーザーの反応が薄い場合には関心を得られていないと判断できます。

以上のように、Twitter(X)上のユーザー行動は口コミ拡散とそれによる共感・信頼の形成を通じて、新規顧客の獲得や購買行動にダイレクトに影響を及ぼしています。

SNS時代においては、X運用を通じてこのユーザー行動のメカニズムを味方につけることが、新規開拓の成否を分けると言っても過言ではありません。

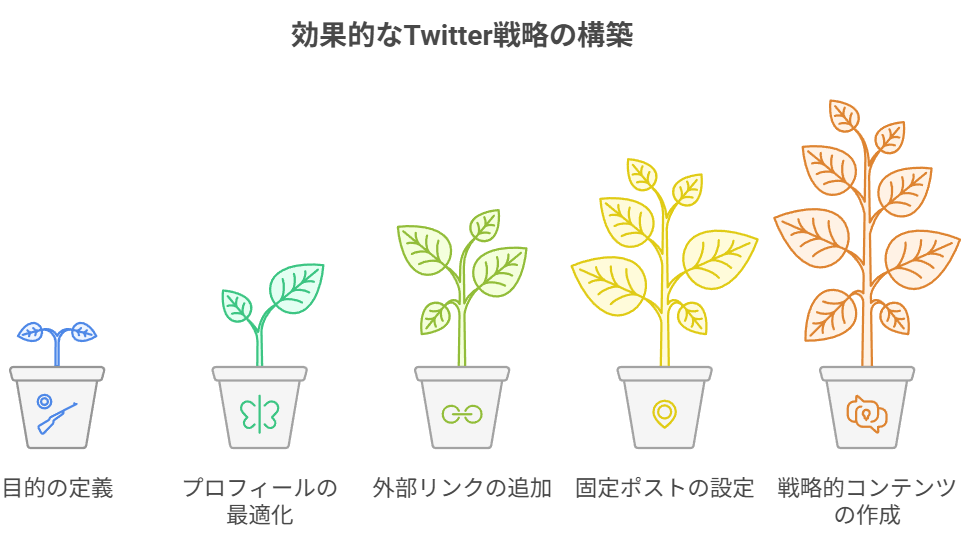

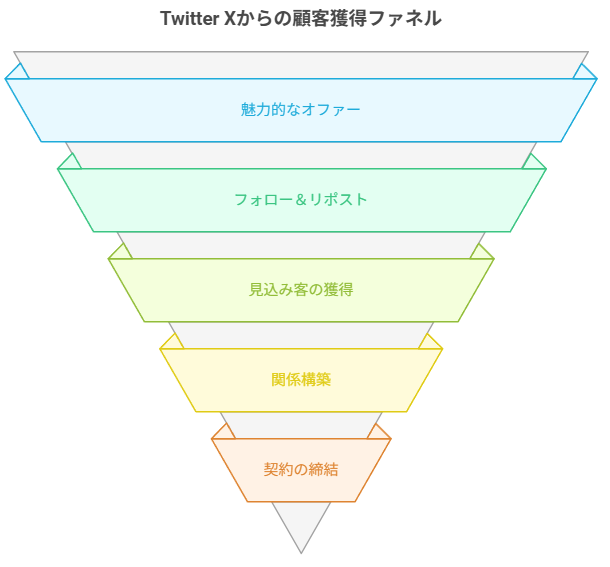

Twitter Xを活用した新規顧客開拓の基本ステップ

では、実際にTwitter(X)で新規顧客を獲得するための基本的な進め方を見ていきましょう。

ここではアカウント開設時の戦略設計から、押さえるべきポイントを段階ごとに解説します。

基礎を固めた上で運用すれば、より効率的に見込み客にリーチし成果に結び付けることができるはずです。

アカウントの目的設計とプロフィール最適化

まずX運用を始める前に、アカウントの目的・戦略を明確に設計しましょう。

闇雲に投稿を始めるのではなく、「何のために集客するのか」「どのような層を新規顧客にしたいのか」を整理することが大切です。

具体的には、最終的なビジネス目標(KGI)を設定し、それを達成するための指標(KPI)を決めます。

たとえば「3ヶ月で問い合わせ件数○件獲得」「半年でECサイト経由売上○円増加」などです。

目標が定まれば、自ずとどんなターゲット層に、どんな情報を届けるべきかが見えてきます。

ターゲットを具体的に絞り込むほど発信に一貫性が出て、興味を持った見込み客を効率良く集められます。

戦略設計ができたら、次にプロフィールページを最適化します。プロフィール(自己紹介文や画像)はアカウントの第一印象を決める重要な要素です。

ターゲットに刺さるキーワードを盛り込み、簡潔かつ魅力的な自己紹介文を作成しましょう。

「誰に何を提供できるのか」「実績や強み」「問い合わせ方法」などを盛り込むと効果的です。

加えて、ブランドイメージに合ったプロフィール画像・ヘッダー画像を設定します。

信頼感や親しみを与える写真やデザインを選びましょう。

プロフィール欄には外部サイトへのリンクを設置できるので、自社ホームページや問い合わせフォームがある場合は忘れずにリンクします。

さらに、伝えたい最新情報やキャンペーンがある場合は固定ポスト(ピン留め投稿)に設定すると訪問者の目に留まりやすくなります。

「期間限定クーポン配布中→詳細は固定ツイート参照」のように誘導することで、プロフィール訪問からスムーズに次のアクションを取ってもらえます。

以上のように、運用開始前に目的とターゲットを定め、プロフィールを整備する段階を踏むことで、後々の投稿すべき内容やトーンも定まり、新規顧客に響きやすい発信土台が完成します。

戦略に沿ったプロフィール設計は、アカウント訪問者を逃さずファン化・顧客化する入り口と言えるでしょう。

見込み客に届く投稿内容とは?(価値提供型コンテンツ)

続いて、どのような投稿内容なら見込み客の心に届くかを考えてみましょう。

結論から言えば、売り込み色の強い宣伝投稿ばかりでは新規フォロワーは増えにくく、既存フォロワーも離れてしまいます。

新規顧客を開拓したいなら、価値提供型のコンテンツを意識しましょう。

具体的には、ターゲットが役立つと感じる情報や、興味・共感を抱くネタを中心に発信することです。

例えば、フォローしてほしい相手が経営者なら「ビジネス効率化の豆知識」や「業界最新トレンド」を、一般消費者なら「日常生活に役立つ○○の選び方」「季節ごとのお得情報」といった具合に、その人たちのニーズにマッチする投稿を心がけます。

有益なHowToやTips、専門知識の解説、問題解決のヒントなどは多くのユーザーに喜ばれ、「このアカウントをフォローすると得をする」と感じてもらいやすくなります。

実際、X運用で成功している企業アカウントは商品の宣伝一辺倒ではなく、業界の豆知識やユーザーの悩みに答えるQ&Aなどフォロワーにとって価値のある情報発信に力を入えれています。

そうした投稿が蓄積されることで信頼が高まり、いざ商品案内をした際にも受け入れてもらいやすくなるのです。

また、価値提供と言っても堅苦しい内容ばかりである必要はありません。

時にはユーモアやストーリー性を交えて人間味を出すことも効果的です。

例えば自身の失敗談から得た教訓を語ったり、商品の裏側エピソードを紹介したりすると、共感や親近感が生まれやすくなります。

ポイント「この人(この会社)から買いたい」と思ってもらう関係性を築くことです。

そのための土台として、まず惜しみなく知識や役立つ情報を提供し、「フォローする価値のあるアカウント」というポジションを確立しましょう。

価値提供型のコンテンツが軌道に乗れば、自然とエンゲージメントも高まり新規フォロワーも増えていきます。そのフォロワーこそ将来の顧客候補です。

最後に、ユーザー参加型のコンテンツもおすすめです。

質問投稿や投票(アンケート)機能を使ってフォロワーの意見を募ると、双方向のコミュニケーションが生まれてエンゲージメントが向上します。

例えば「あなたの〇〇のお悩みは?リプライで教えてください」のように呼びかければ、見込み客のニーズを直接知ることもできます。

得られた声に丁寧に返信したり、次の投稿ネタに活かしたりすれば、フォロワーとの関係も一層深まるでしょう。

このように、有益さ+共感+参加性を意識した投稿内容を積み重ねることが、新規顧客にリーチし興味を持ってもらう近道となります。

検索やおすすめに乗せるための投稿設計(ハッシュタグ、キーワード活用)

Twitter(X)で新規顧客に発見されるには、検索結果やおすすめ(For You)に投稿を表示させる工夫も重要です。

特にまだフォロワーが少ない初期段階では、自分のフォロワー以外のユーザーにどれだけリーチできるかが鍵となります。そのために活用したいのがハッシュタグとキーワードです。

ハッシュタグ(#)は投稿を特定の話題やカテゴリに紐づける機能で、ユーザーは興味のあるハッシュタグで検索をします。

適切なタグを付ければ、フォロワー以外のユーザーにも投稿を届ける入り口になります。

まず、自社のジャンルやターゲット層が関心を持つであろうキーワードを洗い出し、それをハッシュタグ化して投稿に盛り込みましょう。

タグは闇雲に多く付ければ良いわけではなく、1つの投稿に2~3個程度が適切とされています。

多すぎると文章が読みにくくなり、プラットフォーム側からスパム扱いされ表示順位が下がる可能性もあります。

基本はジャンルを示す汎用タグ1つ+具体的なテーマタグ1つ+(必要に応じてイベントや場所タグ)くらいにとどめましょう。

例えば、Webマーケティングのサービスなら「#マーケティング」「#SNS運用」といった具合です。

ニッチすぎるタグは検索されないので避け、かといって広すぎるタグ(#無料相談 など)は玉石混交になるため、自社に関連が深く適度に使用されているタグを選ぶのがコツです。

なお、キャンペーンを行う際にはオリジナルのハッシュタグを作って参加者に付与してもらうと、投稿の統一感と話題の可視化ができるため有効です(例:「#○○チャレンジ」など)。

投稿文中のキーワードも見逃せません。

Twitterの内蔵検索は投稿本文の語句も対象となるため、ターゲットが検索しそうなキーワードを本文中に自然に入れておくと、検索結果に表示されやすくなります。

例えば地域密着ビジネスなら地名や地域名を、製品ならカテゴリ名や一般名称を入れておくイメージです。

また、Twitter上の話題はGoogleなど外部検索にもインデックスされる場合があります。

固有名詞やキャンペーン名でツイートをしておけば、ユーザーがWeb検索した際にあなたのツイートがヒットして興味を持ってもらえるチャンスも生まれます。

さらに、おすすめ(For You)に載る仕組みとしては、ユーザー各自の興味関心に関連する投稿がアルゴリズムで選ばれると言われています。

そのためにも、専門分野に関するキーワードやハッシュタグを一貫して使い続け、あなたのアカウントが「○○について有益な発信をする人だ」と認識されることが重要です。

特にフォロワーが少ないうちは積極的に関連ハッシュタグを使ってインプレッション(閲覧数)を稼ぎ、認知度を上げてフォロワー獲得につなげる戦略が有効です。

最後に、他のアカウントをタグ付け(メンション)する方法も活用しましょう。

投稿内で「@ユーザー名」を記載すると相手に通知が届きます。

業界の著名人や関係する企業を話題に出す際にメンションを付ければ、相手からリポストされたりフォロワーに注目されたりする可能性があります。

ただし、無関係なアカウントをタグ付けすると迷惑行為になるので注意が必要です。

あくまで関連性があり、双方にメリットがある場合に限定しましょう。

以上のように、ハッシュタグで投稿を分類・露出強化し、キーワードで検索ヒットを狙い、必要に応じてメンションで接点を作ることが、新規顧客に自発的に見つけてもらう投稿設計のポイントです。これらを駆使して、フォロワー外への露出機会を最大化しましょう。

新規顧客とつながるアクション術とエンゲージメント戦略

フォロワーを増やし発信を届けるだけでなく、興味を持ったユーザーと直接コミュニケーションを図ることが、新規顧客との関係構築には不可欠です。

ここでは、Twitter(X)上で見込み客との接点を作りエンゲージメントを高める具体的な方法を紹介します。

DMやリプライといった個別接触から、インフルエンサーの力を借りた拡散、さらにはキャンペーン施策による初回接点作りまで、段階に応じた戦術を見ていきましょう。

DM・リプライ・スペース活用による接点づくり

- DM(ダイレクトメッセージ):興味を持ったユーザーとは、DMで直接コミュニケーションを取ることで一歩踏み込んだ関係が築けます。商品・サービスに関心を示したフォロワーにお礼のメッセージを送ったり、プロフィールに「ご相談はDMでお気軽に!」と記載して問い合わせを受け付けたりするのも効果的です。ただし一方的な営業メッセージを突然送りつけるのは逆効果になりかねません。DMを送る際はいきなり売り込みにならないよう配慮しましょう。例えば、送信前に相手の投稿にいいねやフォローをして存在を認知してもらい、最初のDMでは簡潔な挨拶と自己紹介に留めます。「以前〇〇に関する投稿を拝見しました」「その課題について役立つ資料があります」といった形で、相手の関心ごとに沿った情報提供を軸にすると読んでもらいやすくなります。長文を避けつつ、「資料をご提供できますのでご興味あればお送りしますね」など相手が返信するメリットを添えるのもポイントです。このように、DMは営業メールよりカジュアルで双方向な分、丁寧かつパーソナライズされたやり取りを心がければ信頼関係構築につながります。

- リプライ(返信):見込み客との距離を縮める基本は、公開の場での積極的なやり取りです。ユーザーから自社に言及されたり質問を受けたりした場合、できるだけ早くリプライで回答しましょう。迅速で親切な対応は他の閲覧者にも好印象を与え、「対応の良いブランド」として認知されます。また、こちらから関連するユーザーの投稿にリプライして話しかけることも有効です。例えば、ターゲット層が「○○の選び方がわからない」とつぶやいていたらチャンスです。「横から失礼します。当社ブログで○○選びのポイントをまとめていますので、ぜひ参考になれば!」というように専門家としてアドバイスやリソース提供をすれば感謝され、プロフィールを見に来てもらえるかもしれません。ただし押し付けにならないよう、あくまでフランクな会話の延長線上で行うのがコツです。こうした地道なリプライ交流の積み重ねが、「自社を知らなかった層」との接点を作り出し、新規フォロワー獲得と顧客候補育成につながります。もちろんフォロワーからの返信や引用に対しても、一方通行にせず積極的にリアクションしましょう。ハート(いいね)を付けたり簡単なお礼を返すだけでも、「ちゃんと中の人が見てくれている」という安心感を与えられます。

- スペース(音声ライブ):Twitter(X)のスペース機能を活用すると、リアルタイムの音声対話で見込み客と接点を持つことができます。スペースはフォロワーでなくても誰でも参加可能な公開音声チャットで、ホスト(開催者)としてトークルームを開けば、関心のあるユーザーが次々と聞きに来てくれます。例えば専門分野に関する無料相談会スペースや業界ニュース解説のトークを週1回開催すれば、回を追うごとに常連の見込み客が自然と集まるでしょう。「声」で直接やり取りすることでブランドの温かみや人柄が伝わり、テキスト投稿以上に親近感を持ってもらえる効果があります。質疑応答形式でユーザーの具体的な悩みに答えれば、その場で信頼を勝ち取り、終了後に「もっと詳しく話を聞きたい」とDMが来る…という展開も十分あり得ます。スペースは録音して後から公開もできるため、一度の開催でリアルタイム参加者+アーカイブ聴取者にアプローチ可能です。準備に手間はかかりますが、高単価商材や専門サービスの場合、少人数でも濃い見込み客と深い関係を築けるチャンネルとして非常に有効です。まずは小規模でも試しに開催し、ユーザーとのライブな接点作りにチャレンジしてみましょう。

インフルエンサーとの連携・引用リツイートの活用

インフルエンサーとの連携

自社アカウントだけの発信力に限界を感じる場合は、影響力を持つインフルエンサーとの協業も検討しましょう。

インフルエンサーマーケティングとは、ファンとの強い信頼関係を築いている人物に情報発信してもらう手法です。フォロワーはインフルエンサーの推薦や意見を強く信頼する傾向があるため、第三者の口から語られる紹介は通常の広告以上に説得力を持ちます。

例えば、商品を実際にインフルエンサーに使ってもらい、その感想を投稿してもらうのは典型的な方法です。良い点だけでなくデメリットや本音のフィードバックも含めて発信してもらえれば、読んだユーザーには信憑性の高いレビューとして受け入れられるでしょう。

インフルエンサーは芸能人に限らず、業界の専門知識を持つ人や地域密着で発信している人など様々です。

自社のターゲット層がフォローしていそうな人物を探し、商品提供やコラボ企画を持ちかけてみると良いでしょう。

たとえば美容サロンなら美容系YouTuberやブロガーに体験を依頼する、地元飲食店なら地域グルメツイッタラーに招待する、といった形です。

適切なインフルエンサー施策がハマれば、自社アカウント単体では届かなかった新規層への大量リーチと信頼度アップを一度に実現できます。

なお、インフルエンサー起用時は投稿内容のトーンや事前の合意事項を詰め、宣伝臭くなりすぎないよう注意しましょう。

あくまで自然な形でブランド露出させることが、フォロワーからの好感を得るポイントです。

引用リツイートの活用

Xには通常のリポスト(リツイート)に加え、引用付きリポスト(旧称:引用リツイート)という機能があります。

他人の投稿を自分のコメント付きでシェアできる機能で、これを上手く活用すると新規顧客との接点が広がります。

具体的な戦術は2つあります。

1つ目は、自社に関するポストをユーザーが引用リポストしやすい形にすることです。例えば商品発表のポストに「皆さんならどう使いますか?引用RTで教えてください!」と促したり、キャンペーン投稿で「ぜひ感想を引用付きでシェアしてください」と伝えたりします。ユーザーが引用で意見や体験談を添えてくれれば、その人のフォロワーにも情報が届きますし、「〇〇さんがオススメしている商品なんだ」と信頼性も増します。実際、引用リツイートは通常のリツイートよりユーザーの購買意欲を高めるとの調査もあります。自社投稿が引用されやすいよう、質問形式にしたり話題性のあるネタを盛り込んだりすると良いでしょう。

戦術の2つ目は、自分が他者の投稿を引用リポストして見込み客にアプローチする方法です。ターゲットに関連するニュースや有益情報が流れてきたら、それを引用して自分の見解や補足を添えて発信します。例えば業界ニュースを引用し「これは○○業界にも影響大。弊社では△△の対応策を準備中です。」とコメントすれば、専門知識をアピールできます。また、見込み客となりそうなユーザー個人の投稿(悩みや質問)を見つけたら、それを引用して回答やアドバイスを発信する手もあります。ただし個人の投稿を引用する際はデリケートな内容に注意し、失礼にならない配慮が必要です。上手くいけば引用元の本人やそのフォロワーに認知され、会話が生まれるかもしれません。引用リポストはいわば「コメント付き共有」ですから、単に情報拡散に留まらず自社の知見や人柄を載せて広めることができます。積極的に活用して、新規顧客との接点や信頼形成に役立てましょう。

キャンペーンやクーポンを通じた第一接触

Twitter(X)上でキャンペーンやクーポン施策を展開することは、新規顧客との初回接触を生み出す強力な手段です。インセンティブ(動機付け)を提供することで、普段アプローチできない層にも興味を持ってもらいやすくなります。

まず代表的なのが「フォロー&リポストキャンペーン」です。これは「投稿をリポスト(拡散)してくれた人に抽選でプレゼント」などの企画で、多くの企業が実施しています。

メリットは、リポストによりフォロワーのフォロワーへと情報が連鎖的に拡散する点です。

さらに参加条件に自社アカウントのフォローを含めれば、一度のキャンペーンでフォロワー数を大幅に増やすことも可能です。

実際、ある飲食チェーン店が行った「その場で当たる半額クーポン」キャンペーンでは、当選者3万名にクーポン配布という大規模企画により新規フォロワーが飛躍的に増加し、多数のリポストが発生しました。

このようにキャンペーンは短期間で認知度を上げ、新規顧客候補のフォローを獲得する即効性があります。

ただし景品や特典を設定する際は、できるだけ自社の商品・サービスに関連したものにしましょう。

誰もが欲しがる高額家電などを賞品にするとフォロワーは増えますが、集まったのは真の見込み客ではなく懸賞目当ての人ばかり…という事態になりかねません。

そうではなく、自社商品そのものや割引券を特典にすることで、本当に興味のあるユーザーだけが集まり質の高いリードを獲得できます。

次にクーポンの活用も新規顧客の来店・購買促進に効果的です。

例えば「このツイート画面を提示で○○をサービス」や、DMでフォロワーにクーポンコードを配布する方法があります。

特に飲食店や小売業では、Twitter限定クーポンを出すことでフォローする動機付けと初回来店のハードル低減につながります。

デジタルクーポンであれば利用状況の把握も容易で、どれくらい新規来店につながったか効果測定ができる利点もあります。

クーポン施策を行う際は、「有効期限」「利用条件(新規の方限定・○円以上購入時など)」を明確にしておくことが大切です。

そうすることで緊急性が生まれ、ユーザーは「今のうちに使わなきゃ」と行動を起こしやすくなるからです。

また、クーポン配布をリポスト条件に絡めれば拡散効果も得られます。

ただし、割引率や特典が魅力的でないと拡散されないため、設定は慎重に検討しましょう。なお既存顧客にも同じクーポンを提供する場合は、新規向けにはさらに上乗せ特典を付けるなど差別化すると効果的です。

「初回ご利用の方限定で○○プレゼント!」のように明記すれば、まだ利用したことがないフォロワーの背中を押せます。

このように、キャンペーンやクーポンは見込み客の関心を引き最初の接点を作る起爆剤となります。

ポイントは単発で終わらせず、その後のフォローです。

キャンペーンでフォローしてくれた人には後日改めてお礼メッセージや追加情報を送り関係を継続したり、クーポン利用者にはアンケートや感想投稿を促して次の接点につなげたりしましょう。

最初の接触から顧客化まで至れば成功です。Twitter(X)上で接点を持ったら、それを起点に継続的なコミュニケーションと提供価値によって信頼を深め、新規顧客へと育てていくことを意識してください。

Twitter X運用における成果測定と改善方法

ソーシャルメディア施策はやりっぱなしにせず効果を測定し、改善を重ねることで真価を発揮します。

Twitter(X)運用も例外ではありません。ここでは、X運用の成果を評価する指標とKPI管理のポイント、公式の分析ツールであるTwitterアナリティクスの使い方、そして継続的に新規顧客を増やしていくためのPDCAサイクルの回し方について解説します。

データに基づいて運用を最適化し、より大きな成果につなげましょう。

エンゲージメント率とインプレッションのKPI管理

Twitter運用でまず注目すべき指標に、インプレッション数とエンゲージメント率があります。インプレッションは各投稿が閲覧(表示)された回数で、どれだけ多くのユーザーの目に触れたか(リーチ)を示す指標です。

一方エンゲージメント率は、その投稿が見られた中でユーザーが反応(アクション)した割合を示します。具体的には、エンゲージメント率=エンゲージメント総数÷インプレッション総数×100(%)で算出されます。

エンゲージメント総数には、投稿のクリック・いいね・リポスト・返信・プロフィール閲覧・フォローなどあらゆるユーザーアクションが含まれます。

このエンゲージメント率は「投稿に対する関心度合い」を測る重要なKPIです。

例えばインプレッションが1万あってもエンゲージメントが10しかなければ率は0.1%と低く、内容が刺さっていない可能性があります。

逆にフォロワー100人程度のアカウントでも、半数が反応するような有益投稿であればエンゲージメント率50%と非常に高く、濃いファンがついていることがわかります。

一般的な企業アカウントではエンゲージメント率数%程度が多いですが、業界・目的によって適正値は異なります。

「まずは平均1%以上を維持しよう」「徐々に3%を目指そう」など、自社の現状に合わせて目標値を設定しましょう。

エンゲージメント率が上がっていればフォロワーの質が高まり投稿内容が支持されている証です。

新規顧客開拓においても、この率が高い投稿ほど見込み客を引き付ける力があると判断できます。

一方、インプレッション数自体もKPIとして重要です。

せっかく良い内容の投稿でも、インプレッションが極端に少なければ新規層の目に留まらず埋もれてしまいます。

インプレッションは主にフォロワー数やリポスト数に依存しますが、ハッシュタグ活用や投稿時間の工夫である程度伸ばすことも可能です。

運用初期はまずインプレッションを増やし、母数を確保することに注力しましょう。

その上でエンゲージメント率を高める工夫(内容改善)を図る形が効率的です。

なお、他にもKPIとしてプロフィールへのアクセス数や月次フォロワー増加数、Webサイト誘導が目的ならリンクのクリック数なども追跡すると良いでしょう。

最終的な成果(問い合わせ件数やCV数)はすぐには出ないかもしれませんが、これら中間KPIの推移をウォッチすることで「認知→興味喚起→行動」の各段階のボトルネックが見えてきます。

例えばインプレッションは多いのにエンゲージメント率が低ければ投稿内容を見直す、エンゲージメント率は高いのにインプレッションが伸び悩むならハッシュタグ戦略を強化する、といった具合です。

このようにKPIを定期的にチェックし、原因を分析して次の打ち手を決めることが、新規顧客獲得の効率を上げる鍵となります。

数値目標を持って運用すれば、社内共有もしやすくモチベーション維持にも役立つでしょう。

Twitterアナリティクスを使った効果測定法

Twitter(X)には公式の解析ツール「Twitterアナリティクス」が提供されており、自身のアカウント運用データを詳細に分析できます。

2024年半ば以降の仕様変更により、現在このアナリティクス機能はXプレミアム(有料プラン)加入者のみ利用可能となっています。

しかしプレミアムユーザーでなくとも、投稿ごとの簡易指標は各ツイートの「閲覧数」「エンゲージメント数」として表示されますし、無料ツールやスプレッドシートに手動記録する方法でも効果測定は可能です。

以下では主にアナリティクス機能を前提に、その活用ポイントを紹介しています。

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)

アナリティクスの基本画面と指標:Twitterアナリティクスにログインすると、まずアカウント全体の概要が表示されます。ここでは過去28日間やカスタム期間でのインプレッション総数、エンゲージメント総数、エンゲージメント率、プロフィールアクセス数、リンククリック数、フォロワー増減など主要データを把握できます。期間内で最も反応の良かった投稿(トップツイート)や、新規フォロワー数の推移もひと目で確認可能です。さらに「オーディエンス」タブではフォロワーの性別・地域・興味関心などの属性、「コンテンツ」タブではメディア(動画再生や画像表示)に関する数値も見られます。

投稿別の深堀り分析:各投稿ごとの詳細データもチェックしましょう。アナリティクス上または各ツイートの「ツイートアクティビティを表示」を開くと、その投稿のインプレッション、エンゲージメント内訳(いいね、リポスト、返信、リンククリック等)が一覧できます。エンゲージメント率も算出されています。これらを横比較することで、「どの投稿が効率よくエンゲージメントを稼いだか」「どの内容がフォロワーの反応が薄かったか」が見えてきます。たとえば、あるツイートはインプレッション1,000でいいね50(率5%)なのに、別のツイートはインプレッション5,000でいいね20(率0.4%)だった場合、前者の内容の方がフォロワーに響いていると言えます。そうした傾向を掴むために、アナリティクス画面ではエンゲージメント率順やリポスト順に投稿を並べ替える機能もあります。定性情報だけでなく、こうした数値面から人気コンテンツの特徴を分析しましょう。「質問形式の投稿は反応が良い」「○時台の投稿はインプレッションが多い」「製品写真付きツイートはリンククリック率が高い」など、仮説検証を繰り返すことで自社アカウントに最適な投稿パターンが見えてきます。

効果測定のサイクル:アナリティクスで得た洞察を活かすには、定期的なレポーティングと改善施策の実行が大事です。例えば月次で「フォロワーが何人増え、インプレッション/エンゲージメントはどう変化したか」をまとめ、良かった点・悪かった点をチームで共有します。良かった投稿はなぜ良かったのかを分析し今後も継続、悪かった投稿は原因を考えて次回は表現や内容を変えて再チャレンジ、といったPDCAを回しましょう。特にSNS運用はトレンドやアルゴリズム変化の影響も受けるため、データに基づく柔軟な戦略修正が成功への近道です。「仮説→実行→検証→改善」という一連のプロセスを習慣化し、数値の裏付けある運用改善を続けてください。

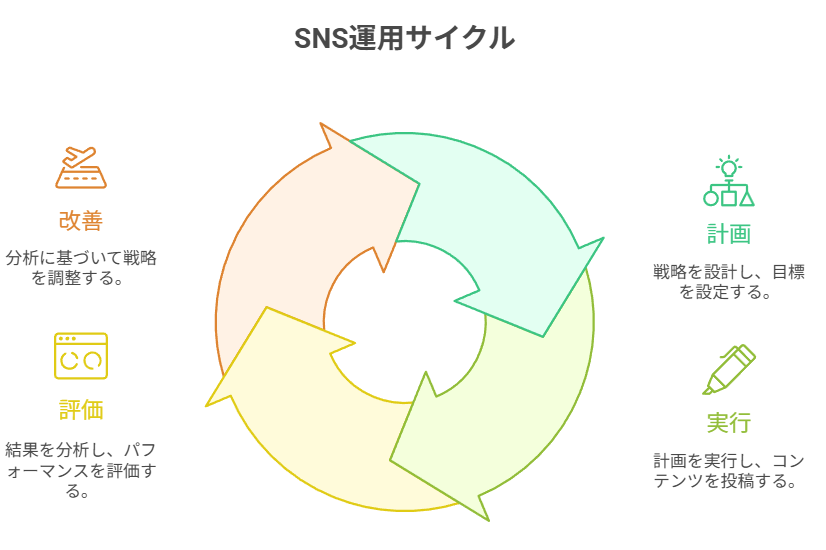

継続的に顧客を増やすPDCAサイクルの回し方

新規顧客の獲得をTwitter(X)で長期的に成功させるには、PDCAサイクルによる運用改善を絶えず回し続けることが欠かせません。

PDCAとはPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の循環プロセスで、SNSマーケティングにもこの考え方が当てはまります。

- Plan(計画):まず最初に戦略設計を行ったように、運用中も定期的に計画の見直し・仮説立てを行います。例えば「今月はフォロワー100人増を目標に、〇〇の話題を重点的に発信しよう」「直近でエンゲージメントの高かった△△系コンテンツを週1回盛り込もう」といった具体的な施策計画を立てます。トレンドの変化や競合動向も踏まえ、テーマや投稿頻度、キャンペーン実施有無など月次・四半期でプランをアップデートしましょう。

- Do(実行):立てた計画に沿って実際に投稿やキャンペーンを実施します。スケジュール管理ツールや予約投稿機能を活用し、安定した頻度で発信しましょう。計画段階で決めたKPI(例:1投稿平均エンゲージメント率○%)を意識しつつ、ユーザーとのやり取り(返信対応やDM対応)も丁寧に行います。予定外のトレンドが発生したら臨機応変に便乗投稿するなど、現場判断も交えながら計画を遂行していきます。

- Check(評価):一定期間運用したら、前述のアナリティクス等を用いて結果を評価・分析します。「フォロワーは何人増えたか」「インプレッション・エンゲージメントは目標値に対してどうだったか」「最も反響が大きかった投稿とその理由」「反応がいまひとつだった施策と考えられる要因」等を振り返ります。この際、単に「良かった/悪かった」で終わらせず、必ずデータに基づいた考察を行うことが重要です。「画像付き投稿の方がテキストのみより平均エンゲージメント率が高かった」「昼12時台の投稿は朝夕よりインプレッションが20%多かった」など、数値とともに仮説検証しましょう。場合によってはA/Bテスト的に投稿パターンを変えて比較するのも有効です(例:同じ内容で画像あり/なしの投稿をしてみる)。

- Act(改善):分析結果を踏まえて、次のアクションに反映させます。うまくいった点は今後も取り入れ、問題点があれば改善策を講じます。例えば「専門用語が多すぎたので次回から噛み砕いた表現に変える」「ユーザーから○○について質問が多かったのでそれに答える投稿を作る」「エンゲージメント率の低かった深夜の投稿枠は廃止し、反応の良かった時間帯に集中させる」といった具合です。ここでポイントとなるのは、すぐに結論づけず柔軟に試行錯誤を続けることです。SNS運用は環境変化が激しく、一度うまくいった方法がずっと通用するとは限りません。常に小さな改善を積み重ね、運用の精度を上げていく姿勢が大切です。「仮説を立て、実践し、結果を見て、次に活かす」というサイクルを回し続ければ、フォロワー増加→見込み客増加→新規顧客転換という流れもスムーズにスケールしていきます。

以上がPDCAサイクルによる継続改善の概要です。例えば、毎月末に主要KPIをチェックして改善点を3つ洗い出し、翌月のPlanに組み込む…というルーチンでも構いません。重要なのは継続的な努力です。

SNSマーケティングは短期で劇的成果を求めすぎず、中長期的に最適化していく意識を持ちましょう。

小さなPDCAの積み重ねがやがて大きな成果(新規顧客数の大幅増加、売上貢献)につながります。腰を据えて改善サイクルを回し、Twitter(X)運用を磨き上げていってください。

事例紹介:Twitter Xで新規顧客獲得に成功した中小企業・個人事業主の取り組み

最後に、Twitter(X)を活用して新規顧客の獲得に成功した事例をいくつか紹介します。

フォロワー数が決して多くなくても工夫次第で売上につながったケースや、X上で見込み客と良好な関係を築いて顧客化した施策、「売り込まずに売る」アプローチで成果を上げた例など、中小企業や個人事業主でも再現可能な取り組みです。

具体例から得られるヒントを、自社のX運用にもぜひ活かしてみてください。

フォロワー1000人以下でも売上につながった成功例

フォロワー数がまだ少ないアカウントでも、アイデア次第で売上に直結する成果を出した事例があります。

例えば、あるBtoB向けコンサルタントはフォロワーが数百人規模の段階で、自身のX投稿を使いホワイトペーパー(無料資料)提供キャンペーンを実施しました。

具体的には、「Web集客に役立つノウハウ資料をプレゼント」という内容の投稿を行い、フォロー&リポストしてくれた人にだけDMで資料ダウンロードURLを送付する施策です。

この一度の投稿から約35社の見込み顧客リストを獲得し、その後ステップメールで関係構築を図った結果、複数社と有料契約に至っています。

この事例が示すのは、フォロワー数に関係なく見込み客にとって本当に価値あるオファーを出せば、大きな反響を得られるという点です。

キャンペーン参加のためにフォローしてくれたユーザーは、その資料に興味がある=潜在ニーズがある層なので、質の高いリードとして後日の成約率も高まりやすくなります。

また、別の個人事業主の例では、フォロワー1,000人未満ながらTwitter上で「無料〇〇相談会(オンライン)開催」を告知し、約20名の申込みを集めました。

参加者とは30分程度の個別面談を行い、その中から2名が実際にサービス契約に至っています。

このケースでは、日頃から専門分野の有益情報を発信して信頼を蓄積していたところに、「無料相談会」というハードルの低いオファーを提示したことで、一気に見込み客が動いてくれた形です。

無料相談=直接話せる機会を設けたことでユーザーの具体的課題を聞き出せ、その場で解決策を提案→有料サービスへの移行というスムーズな導線を作り出しました。

こちらもフォロワー数は多くなかったものの、参加20名中2名が成約という高い転換率を実現しています。

いずれの成功例も、「フォロワーの絶対数に頼らず質と工夫で勝負した」点が共通しています。

新規顧客を獲得するには必ずしも数万のフォロワーが必要なわけではなく、たとえ500人のフォロワーでも、その中から10人が顧客になれば十分な成果と言えます。

重要なのは、少ないフォロワーでも興味を引き行動してもらえるような魅力的なオファーや企画を打てるかです。

この視点を持てば、自社でも「まずはフォロワー300人、そのうち5人を顧客に」という現実的な目標から着実に成果を積み上げられるでしょう。

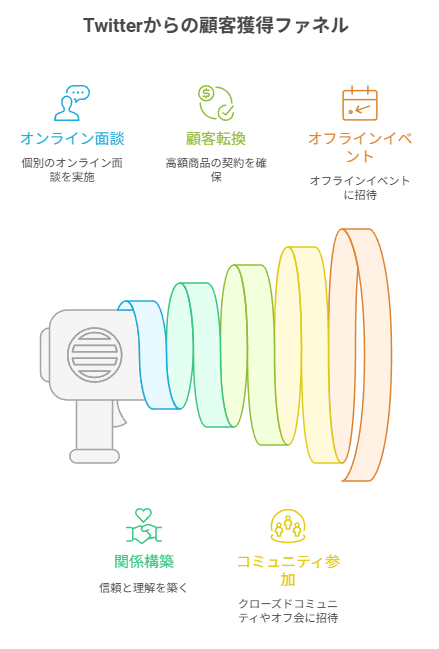

Xを通じて見込み客と関係構築できた実践施策

SNS上で新規顧客を獲得するには、一度の購入で終わらせず見込み客との関係性を継続的に深めていくことが肝要です。

その好例として、前述の無料相談会の事例をもう少し掘り下げてみます。このケースでは、Twitter上で集まった20名の見込み客に対し、外部のチャットツール(チャットワーク)で30分程度の個別オンライン面談を実施しました。

Twitterの公開タイムライン上だけでは伝えきれない相手の悩み・ニーズを直接ヒアリングし、丁寧にアドバイスすることで強い信頼関係を築いたのです。

その結果、面談に参加した20名中2名と高額商品の契約に至りました。

この施策から学べるのは、Twitterを起点として別チャネルで濃密なコミュニケーションに繋げる流れの有効性です。

X上では日々の投稿やDMで関係を温め、一定の興味が醸成された段階でZoomやチャットなど他の場に誘導してじっくり話を聞く。

これにより、見込み客は「ここまで親身に対応してくれるのなら任せてみよう」と感じ、顧客化へ踏み出しやすくなります。

Twitterはあくまで出会いのきっかけであり、その後のナーチャリング(見込み客育成)プロセスをどう設計するかが重要だと言えるでしょう。

他にも、Twitterで仲良くなったフォロワー限定でクローズドなコミュニティやオフ会に招待し、ロイヤルカスタマー化につなげた事例などもあります。

たとえば中小企業の経営者がXで発信を続け、反応の良い見込み客を自社主催の少人数勉強会イベントに招いたところ、高確率で受注につながったケースも報告されています。

これはオンライン⇒オフラインの関係深化パターンです。Twitter上で軽いやり取りを積み重ねた相手とは、初対面でも打ち解けやすく、ビジネスの相談にも発展しやすいという利点があります。

要するに、Twitterをきっかけにした関係をいかに別のチャネルやリアルの場に発展させるかが、新規顧客獲得の鍵となります。

もちろんすべてのフォロワーと直接会話できるわけではありませんが、見込み度の高い一部に注力して関係構築することで効率よく成果を上げることができます。SNS上ではまず有益な情報提供や親身な対応で信頼を貯金し、その延長線上でサービス提案やクロージングを行う。

この流れを作れた企業・人は、Twitterから着実に新規顧客を生み出しています。

「売り込まずに売れる」投稿設計と導線設計の工夫

Twitter経由で売上につなげるもう一つのポイントは、「売り込まずに売る」ための投稿設計と導線設計です。

SNS利用者はあからさまな広告や売込みに敏感で敬遠しがちなため、広告臭を出さずに商品・サービスの魅力を伝え、気付けば購入につながっていた…という自然な流れを作るのが理想です。

そのためにはまず、日々の通常投稿において過度に営業色を出さないことが大切です。

前述のとおり有益情報や共感コンテンツを主体にしてフォロワーとの信頼関係を築いておけば、多少の宣伝投稿にも抵抗なく反応してもらえる下地ができます。

例えば「〇〇のサービス受付を開始しました!」とストレートに宣伝するより、「【豆知識】意外と知らない〇〇のコツ」をツイートし、スレッドの最後や返信でさりげなく「当社では△△のサービスも行っています。

興味ある方はプロフィールをご覧くださいね。」と触れるくらいが効果的です。

一方的に売り込むのではなく、まず役立つ情報提供→興味づけ→詳細知りたい人だけ誘導という形です。

加えて、プロフィールや固定ポストでの導線設計も工夫しましょう。

普段の投稿内では直接売り込みをしなくても、プロフィール欄にはしっかりとサービス内容や問い合わせ方法を明記しておきます。

興味を持ったユーザーがすぐ行動に移せるよう、ホームページやLPのURL、問い合わせフォームへのリンクを設置します。

例えば「◯◯の無料相談受付中👉リンク」「DMからもお気軽にどうぞ」と書いておけば、売り込み感なく案内できます。

また、固定ポストにサービス紹介やお客様の声、キャンペーン情報など「ここを見れば概要がわかる」という内容を載せておくのも有効です。

新規フォロワーは高確率でプロフィールと直近の固定ツイートをチェックするため、そこで興味を持てばそのままリンククリックやDMにつながります。

「売り込まずに売る」ためには、CTA(Call To Action)を自然に配置することもポイントです。

例えば有益情報の投稿の最後に「詳しい方法はnote記事で解説しています👉URL」と入れたり、キャンペーン告知でも「この投稿をリツイートで応募完了!」とユーザーが行動しやすい一言を添えたりします。

露骨な宣伝文句ではなくユーザー視点での行動喚起を意識することで、嫌味なく次のステップへ誘導できます。エンゲージメント率アップにもつながるため、一石二鳥です。

最後に、実際に購入や問い合わせに至ったユーザーの動線を分析し、そのパターンを強化するのも有効です。

例えば「Aさんは固定ツイート経由でサイト訪問し問い合わせ」「BさんはDMで質問後に成約」といった具体例があれば、その導線を踏んだきっかけになった投稿や仕掛けを洗い出します。

そこから、「似たような投稿を増やそう」「DM相談歓迎の告知をもっと頻繁にしよう」といった改善ができます。常にユーザーの行動フローを意識し、無理なく商品購入までたどり着ける導線を敷いておくこと。それが売り込まずに売る秘訣です。

以上のように、Twitter(X)では直接的な営業よりも価値提供と信頼醸成が先、しかし裏では抜かりなく導線準備という二面作戦が功を奏します。

結果として「気付いたら顧客になっていた」という理想的な形で新規顧客獲得が実現できるでしょう。

まとめ:Twitter Xで新規顧客を獲得するには?今すぐ始められること

Twitter(X)を活用した新規顧客開拓のポイントを総括すると、「戦略設計」「価値ある発信」「積極的な交流」「データ検証と改善」の4つに集約できます。

闇雲に投稿してフォロワーを増やそうとするのではなく、最初に明確な目的とターゲットを定め、ターゲットに響く有益な情報を継続発信すること。

その上でリプライやDM、スペースなどで見込み客と丁寧に交流し、信頼関係を築くこと。

そして得られた反応データを分析して運用を改善し続けること。

このサイクルを粘り強く回していけば、フォロワー数の多少に関わらず確実に「濃い見込み客」が育ち、やがて新規顧客として開花するはずです。

Twitter(X)はリアルタイムでユーザーと接点を持てる強力なツールです。この記事で紹介したノウハウを踏まえ、ぜひ今日から実践に移してみましょう。

今すぐ始められること(チェックリスト):

- プロフィールを再点検し、ターゲットに刺さる自己紹介文・リンク・固定ポストを整備する。

- 本日中にターゲットの役に立つ内容の投稿を1件してみる(例:豆知識、使い方のコツ等)。

- 業界関連のハッシュタグを1つ選び、投稿に付けてフォロワー外への露出を試す。

- 見込み客になりそうなユーザーを3人フォローし、その人の投稿にいいねやリプライで反応してみる。

- 過去の自社投稿の中からエンゲージメントが高かったものを確認し、なぜ反響があったか分析してみる(次の投稿企画に活かす)。

まずは上記のような小さな一歩からで構いません。継続は力なりです。

Twitter(X)運用はすぐに大きな成果が出なくとも、試行錯誤と改善を重ねることで数ヶ月後・数年後に大きな果実をもたらしてくれるでしょう。

ぜひ、本記事の内容を参考にPDCAを回しながら粘り強く取り組んでみてください。あなたのTwitterアカウントが新規顧客との出会いの場となり、ビジネスの成長エンジンとなることを願っています。

今すぐできることから始めて、Twitter(X)での新規顧客開拓を成功させましょう!

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-7-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-6-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)

コメント