Twitter(X)採用の始め方|母集団形成に活用する方法を初心者向けに解説

X運用研究所は、Momemtum Marketingが運用する、X運用ノウハウを体系的に学べるオウンドメディアです。

SNSを“ただの発信手段”から、“価値を生み出す武器”へ。

このメディアは、すべてのXユーザーの可能性を広げる研究と実践のプラットフォームです。

X道場 ~for Bussiness~

X(旧Twitter)は、単なる情報発信ツールではなく、大きな成果をもたらす強力なマーケティングプラットフォームです。

弊社のサービス「X道場」では、フォロワーを増やすだけではなく、ビジネス目標に直結する本質的なXマーケティングを実践します。企業様から一般ユーザーまで幅広く使用いただけるプラットフォームです。

近年、従来のやり方では「人が集まらない…」という採用担当者の悩みが増えています。

そんな中、SNS、とりわけX(旧Twitter)を活用した採用活動が注目されています。

Xのリアルタイム性と拡散力を活かせば、中小企業でも自社にマッチする人材との接点を増やし、採用力強化につなげられます。

本記事では、Twitter(X)を採用活動に活用する方法を初心者向けに丁寧に解説します。

母集団形成のメリットから始め方、効果的な運用術、成功事例、失敗しないための対策まで、具体的に紹介していきます。

ぜひ参考にして、貴社の採用活動にXを取り入れるヒントにしてください。

Twitter X を採用活動に活用するメリットとは?

まず、Twitter(現X)を採用に使うことのメリットを確認しましょう。

SNSを活用する理由や、特にXが中小企業の採用に向いているポイント、他のSNSとの違いについて解説します。

母集団形成でSNSを使うべき理由

日本では少子高齢化により労働人口が減少し、求人倍率は高まり、人材獲得競争が激化しています。

従来通りの求人媒体頼みでは十分な応募者が集まらず、特に若年層や情報感度の高い層へのリーチに限界が生じています。そこでSNSを活用した採用が重要です。

SNS上で企業自ら情報発信し、求職者との接点を作ることで、従来届かなかった層にもアプローチできるからです。

特にXは若い世代の生活の一部となっており、ある調査では10代の約85%、20代の約80%がXアカウントを保有しています。

つまり、若手人材の多くが日常的に利用する場であり、彼らに企業の魅力や求人情報を届けるのに適しています。

実際、SNSで企業情報を収集する就活生も多く、Xを通じた発信は効果的なPR手段となります。

またSNS採用では、「攻めの採用」が可能です。

従来は求人広告を出し「待ち」の姿勢になりがちでしたが、Xであれば企業からDMで直接アプローチするなど、優秀な人材にこちらから働きかけることもできます。

これにより、まだ求職活動を本格化していない潜在層にもリーチでき、母集団を拡大しやすくなるのです。

さらにSNS上で企業の理念や雰囲気を発信し続ければ、企業に興味を持つ「潜在層」のフォロワーを蓄積できます。

それは将来的な採用資産となり、短期の採用だけでなく長期的な母集団形成につながります。

以上の理由から、人口減少時代においてSNS(特にX)は、母集団形成の強力な武器になるのです。

Twitter(X)が中小企業の採用に向いている理由

数あるSNSの中でも、Twitter(X)は中小企業の採用に特に適したプラットフォームといえます。

その最大の理由は圧倒的な拡散力です。

Xではリポスト(リツイート)やいいねによって投稿が瞬時に広がり、フォロワーが少なくても共感を得られれば多くの人に情報が届きます。

知名度の低い中小企業でも、共感される投稿さえすれば拡散で会社の認知度を高められる点は非常に大きなメリットです。

次に、運用負荷の低さが挙げられます。文章中心のSNSであり、凝った写真や長尺動画を用意しなくても情報発信が可能です。

テキストが苦手でも短文なら取り組みやすく、スマホから手軽に投稿できます。投稿のたびに高品質なビジュアルを用意する必要がないため、少人数でも継続運用しやすいのです。

さらに、Xは求職者との距離感を縮めやすい点でも優れます。匿名ユーザーが多くフランクなコミュニケーション文化があるため、企業アカウントにも気軽にリプライしたりDMで質問したりと、双方向のやりとりが生まれやすいのです。

このカジュアルな接点づくりにより、応募前から候補者と関係性を築き、企業への親近感や信頼感を高めることができます。

中小企業にとって、大手にはないアットホームさや社員の人柄をアピールできるのは強みになります。

また日本国内の利用者数自体もXは非常に多く、月間アクティブユーザーは4,500万人以上と推計されています。

特に10〜20代の若年層利用率が高く(前述)、新卒・第二新卒の採用には相性が良いでしょう。

就活用やビジネス用のサブアカウントをXで開設する人も多く、学生が就活アカウントで自己PRを投稿するケースもあります。

こうしたユーザー層がいるため、X上では採用目的で情報収集する求職者層に効率よくリーチできます。

最後に、低コストで始められる点も中小企業向きです。

アカウント作成も投稿も無料で、広告を出さずとも自社発信だけで勝負できます。

求人広告費に潤沢な予算を割けなくても、知恵と工夫(コンテンツ力とコミュニケーション)で戦えるのがX採用と言えます。

以上の理由から、Twitter(X)は中小企業が人材獲得競争で勝つための有力な採用チャネルとなり得るのです。

他のSNS(InstagramやLinkedIn)との違いと比較

Twitter(X)ならではの強みを理解するために、他SNSとの違いも押さえておきましょう。

まずInstagram(インスタ)は写真や短い動画リールで視覚的訴求に優れています。

おしゃれなオフィスや社員の笑顔などを直感的に伝えられるため、企業の雰囲気やブランドイメージ発信に適しています。

一方で、インスタは基本フォロワーにしか投稿が届かず拡散力は高くありません(ハッシュタグでの検索流入はあるものの、Xのリポストほど爆発的ではない)。

またユーザー層は若年女性が多い傾向があり、業界によってはターゲットとマッチしない場合もあります。

即時性や双方向のやりとりという点でも、コメント文化のインスタよりXの方がリアルタイムな対話が生まれやすいです。

次にLinkedInですが、日本ではビジネス層向けのSNSとして徐々に注目されています。

ただし国内ユーザー数は約400万人(人口の約3%)と、Xやインスタに比べ圧倒的に少ないのが現状です。

利用者は30〜40代のビジネスパーソンが中心で、職務経歴やネットワーキング目的に特化しています。

そのため、新卒採用や若手採用でのリーチには適していません。

一方、業種によってはLinkedIn上で優秀な中途人材とつながれる利点もありますが、いずれにせよ国内ではまだ限定的なプラットフォームといえます。

Facebookも実名登録で信頼性はありますがユーザー層は30代以上が主で、近年若者の利用離れも指摘されています。

TikTokやYouTubeは動画による大きな訴求力がありますが、動画制作コストや運用ハードルが高めです。

こうした中、Xはテキスト主体で情報量をコントロールしやすく、募集背景や求める人物像を言葉でじっくり伝えられます。

また投稿の拡散構造(リポストによる第三者TLへの露出)は他SNSにはない強力な武器です。

匿名で緩やかにつながったユーザー同士が、「たまたま見かけた企業投稿」をきっかけに興味を持ってくれる偶発性も期待できます。これはフォロワー外への自然なリーチが難しいインスタ・Facebookとは対照的です。

まとめると、Instagramは視覚重視・ブランディング向き、LinkedInは専門職ネットワーク向きですが、Twitter(X)は拡散力と手軽さで幅広い層へのリーチとカジュアルな交流ができるプラットフォームです。

それぞれ得意分野が異なるため、採用目的に応じて使い分けるのがベストですが、こと中小企業が母集団を広げるという目的にはXの特徴が非常にマッチすると言えるでしょう。

Twitter X 採用運用の始め方【初心者向けガイド】

ここからは、実際にTwitter(X)で採用を始める手順とポイントを解説します。

アカウントの作成準備から、求職者の心に刺さるプロフィール設定、コンテンツ企画まで、初心者が押さえるべき流れをガイドします。

アカウント作成〜運用準備の流れ

まずXのアカウントを用意します。既存の企業公式アカウントを使う方法もありますが、採用専用に新規アカウントを開設するのがおすすめです。採用担当者個人の名義で作成し、プロフィール画像に担当者本人の写真を使うと「人対人」のコミュニケーションになり親近感が増します。アカウント名は一目で採用と分かるように、「〇〇株式会社_人事担当佐藤」のように社名と担当者名を含めると良いでしょう。こうすることで応募者も安心してフォローやDMができます。企業として公式に採用情報発信する場合でも、「採用担当の◯◯です」と人柄が見える運用を心がけましょう。

アカウントを作成したら、プロフィールをきちんと整備します。後述するようにプロフィール文と固定ツイートが肝心なので、ここでしっかり準備しましょう。アカウント名、@ユーザーID、アイコン画像、ヘッダー画像、自己紹介文、WebサイトURLなどを入力します。会社のロゴや魅力的な社員写真をアイコンに使い、自己紹介文には会社概要や採用に関するひと言(例:「ITスタートアップでエンジニア募集中!社風は〇〇です」など)を盛り込みます。併せて、企業公式サイトや採用ページのURLも忘れず設定しましょう。名前や紹介文で企業アカウントであることが一目で分かるようにするのがポイントです。

アカウント開設後、運用開始前に社内でルールと体制を決めておきます。誰が投稿原案を作り、誰が内容チェックを行い、緊急対応は誰がするか、といった役割分担を明確にしましょう。採用担当一人に任せきりだと負担が大きくミスも起こりやすいので、広報や現場社員にも協力を仰ぎ、チームでSNS運用する仕組みを整えるのがおすすめです。例えば、人事がネタ出しし広報が表現チェック、現場社員がネタ提供や投稿後のリアクション対応をする、といった分業です。また週ごとの担当交代制にするなど、継続できる工夫も必要です。あわせて投稿の**ドライン(禁止表現や対応基準)**単に決め、炎上リスクを抑える準備もしておきます。

運用開始時には、まず固定ツイートに載せる内容と、最初に投稿するいくつかのツイートを用意します。固定ツイートには後述するように会社紹介や募集概要を書いたツイートを作り、アカウントの「看板」とします。さらに、新規アカウントの場合、タイムラインが空だと訪問者がフォローしづらいので、数件の投稿を事前に作成しておきましょう。例として、会社紹介ツイート、社員紹介ツイート、オフィスの写真付きツイートなどを初日に数件投稿し、アカウントの雰囲気を示します。この際、できれば他社の採用アカウントを参考にどんな投稿が反応を得ているかをリサーチし、自社向けにアレンジすると効果的です。

最初の投稿をしたら、関係者へのフォローと告知を行います。自社の公式アカウントやグループ会社のアカウントがあれば真っ先にフォローしましょう。また社員にも周知して、自社採用アカウントをフォロー・拡散してもらいます。場合によっては会社のホームページや採用ページに「Twitter採用アカウント開設」の案内を掲載し、フォロワーを増やす工夫も有効です。こうした初期の種まきをしておくと、運用開始後の投稿もより多くの目に触れるようになります。

以上が準備の流れです。X採用はアカウント開設時の設定と最初の発信内容で第一印象が決まるので、丁寧に準備してスタートダッシュを切りましょう。

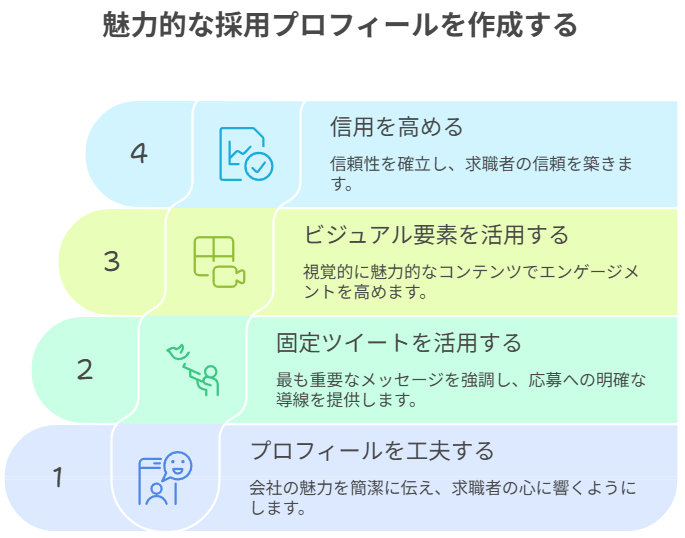

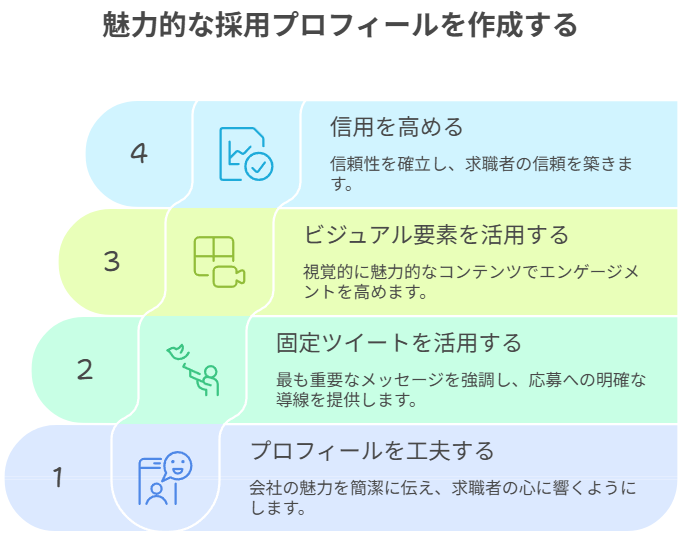

求職者に刺さるプロフィール・固定投稿の作り方

X採用アカウントでまず目に留まるのがプロフィール情報と固定ツイートです。

ここが魅力的かどうかで、フォローしてもらえるか、応募に興味を持ってもらえるかが変わります。求職者の心に刺さるプロフィール・固定投稿作成のポイントを紹介します。

- プロフィール(自己紹介文)の工夫: プロフィールには文字数制限(現在最大160字程度)がありますが、その中で自社の魅力や募集内容を簡潔に伝えましょう。例えば「〇〇業界のベンチャー企業|フルリモート可|エンジニア積極採用中!」のように、事業内容と求人要点を盛り込みます。社風や理念を一言キャッチコピーにして入れるのも効果的です。「社員の幸せ第一主義!」など企業文化が伝わるフレーズがあれば印象に残ります。また「DMお気軽に!」など連絡歓迎の姿勢も記載すると、候補者からアプローチしやすくなります。求職者目線で「この会社良さそう」と思ってもらえる紹介文を心がけましょう。

- 固定ツイートの活用: 固定ツイートには、最も伝えたいメッセージを据えます。一般的には募集概要の案内が定番です。例えば「【求人情報】〇〇職募集!▶応募はこちら:自社サイトURL」というように、応募につながるリンクや詳細への導線を貼った投稿を作成し、それをプロフィールトップに固定します。固定ツイートを見れば即応募方法がわかる状態にしておくことで、せっかく興味を持った人を逃しません。また、募集要項だけでなく会社紹介スレッドを固定する方法もあります。ツイートのスレッド機能で会社のミッション・事業内容・働く環境などをまとめて紹介し、「詳細は固定ツイートをご覧ください」と誘導するのも有効です。いずれにせよ、プロフィールを訪れた人が真っ先に目にする固定投稿で会社の魅力と応募案内をアピールしましょう。

- ビジュアル要素も活用: プロフィールのヘッダー画像や固定ツイートには画像・動画も使えます。文字だけより視覚情報があったほうが伝わりやすく印象にも残ります。たとえばヘッダーに楽しそうな社内イベント写真やオフィス風景を設定すれば、スクロールなしで社内雰囲気を感じてもらえます。固定ツイートにも募集職種に関連する写真や社員の集合写真などを添付すると目を引くでしょう。ただし画像内文字が多すぎると読まれないので、写真+短い説明文キャプション程度にとどめます。「視覚×テキスト」で企業の個性を伝える工夫をしましょう。

- 信用を高める工夫: 無名の中小企業アカウントの場合、最初は信頼性が課題になります。その対策として、Xの認証バッジ(公式マーク)取得も検討すると良いでしょう。現在は有料のX Premium加入が必要ですが、バッジがあるだけで公式性が担保され、プロフィール閲覧者の安心感が違います。また、プロフィールに「※本アカウントは〇〇社公式採用アカウントです」と明記するのも有効です。さらに企業公式サイトからXアカウントへのリンクを貼っておけば、相互確認でき信頼性が補完されます。こうした細かな工夫で、「怪しいアカウントではない」と示すことが大切です。

以上を踏まえてプロフィールと固定投稿を充実させれば、訪問者が「この会社いいかも」と感じフォローや応募行動につながりやすくなります。

最初の印象づくりとして手間を惜しまず作成しましょう。

投稿コンテンツの基本(会社紹介・社員紹介・Q&Aなど)

SNS採用で重要なのは、どんな内容の投稿を発信するかです。

「採用情報」とはいえ、求人票のような投稿ばかりではフォロワーは増えず、エンゲージメントも得られません。

ここでは、母集団形成に効果的な基本の投稿コンテンツ例を紹介します。

- 会社紹介コンテンツ: 企業のミッション・事業内容・魅力を伝える投稿です。例えば「創業ストーリー」「自社プロダクトの強み紹介」「受賞歴やニュース掲載の報告」など、会社を知ってもらうための情報を定期的に発信しましょう。特に中小企業の場合、まず社名を知ってもらうことが肝心です。図解や写真を使って何をしている会社か一目で伝えると効果的です。「#〇〇業界 #スタートアップ」等の業界タグを付ければ、関連業界に興味ある人の目にも留まりやすくなります。会社紹介系の投稿は求人情報ほど直接的ではありませんが、企業認知度向上とブランディングにつながり、結果的に応募意欲のあるファン層を作れます。

- 社員紹介・働く人の姿: 社員一人ひとりのプロフィールや仕事ぶりを紹介する投稿です。写真付きで「◯◯(名前)さん:入社3年目エンジニア。趣味は〇〇…」と人物像を伝えたり、「営業チームの一日」など社員の日常や本音を垣間見せる内容は、高いエンゲージメントを得やすいです。求職者にとっては実際に働く人の雰囲気が分かることで入社後のイメージが湧き、ミスマッチ防止にも役立ちます。可能であれば社員へのQ&A形式にして「仕事のやりがいは?→〇〇」などミニインタビューをシリーズ化すると、多面的に社風を伝えられるでしょう。また新入社員や内定者の声を載せるのも効果的です。

- 社内イベント・オフィス紹介: 社内でのイベント(例えばキックオフや懇親会、部活動など)の様子、オフィスの設備やレイアウト紹介なども人気コンテンツです。「今日は月イチのランチ会でした!」と集合写真を上げたり、執務室や休憩スペースの写真を添えて「開放的なオフィスで働いています」などと投稿すると、職場環境の魅力が直感的に伝わります。あまり着飾らず自然体の写真を使うことで親近感が湧き、応募検討者に「ここで働く自分」をイメージしてもらいやすくなります。

- 募集職種の紹介・仕事内容Q&A: 実際に募集している職種にフォーカスした投稿も欠かせません。ただ単に「〇〇募集中!」ではなく、その職種の具体的な仕事内容や魅力、求めるスキル感を伝えるのがポイントです。例えば「【募集】営業職:売上よりお客様満足重視。未経験OK研修充実」と箇条書きで特徴を書く、現場社員に「どんな人と働きたい?」と語ってもらうなど工夫します。求職者が気にする条件面(リモート可否、残業平均など)に触れても良いでしょう。さらに、「応募前の質問歓迎!」と呼びかけておけば、リプライやDMで問い合わせが来るかもしれません。その場合は丁寧に回答し、回答内容は他の候補者にも役立つようQ&A形式で投稿して共有するのも有効です。「Q: 未経験でも応募できますか? A: もちろんです!新人研修で…」と公開すれば、同じ疑問を持つフォロワーに響きます。

- 就活生・転職希望者向け情報発信: 直接企業紹介に限らず、ターゲット層に有益な一般情報も発信するとフォローを獲得しやすくなります。例えば新卒向けに「面接で見られるポイント3選」をまとめたり、エンジニア向けに「おすすめ技術イベント情報」といったコンテンツです。求職者にとって役立つTipsやノウハウは拡散されやすく、結果として自社アカウントの露出増加につながります。「このアカウントをフォローしておくとためになる」と思わせられればしめたものです。ただし有益情報ばかりに偏ると企業色が薄れるので、あくまで自社採用ブランディングの延長として織り交ぜましょう。

- 双方向企画: 余裕が出てきたら、フォロワーとの交流を図る企画も面白いでしょう。例えば質問箱サービス(Peingなど)を設置して匿名の質問を受け付け、「社長に聞いてみよう!」と経営者が質問に答える企画、あるいは簡単な投票機能で「新オフィスで欲しい設備は?」とアンケートを取るなどです。SNSならではのインタラクティブ性を活かして、コミュニケーションのきっかけを作ることで、候補者との距離がさらに近づきます。ただし変な質問が来た時のフィルター機能や対応方針は決めておきましょう。

以上が基本的な投稿コンテンツのアイデアです。ポイントは「企業PR = 求職者目線の有益情報」と捉えることです。

自社を売り込むだけでなく、フォロワーが楽しんだり学んだりできる内容を心掛けると、結果的に自社ファン=母集団形成につながります。

なお投稿の際は、「#採用」「#求人」「#会社紹介」など分かりやすいタグ付けも忘れずに(ハッシュタグ活用については後述します)。

採用に効果的なTwitter X の活用術

基本的な運用を開始できたら、次は採用効果を高めるためのテクニックを押さえましょう。

ここでは、ターゲット層に届きやすくする投稿頻度や時間帯の工夫、適切なハッシュタグ活用法、さらにリプライや引用RT・DMを使った候補者との接点づくりのポイントを解説します。

ターゲット層を広げるための投稿頻度と時間帯

投稿頻度: Xではタイムラインの流れが速く、投稿が埋もれやすいです。そのため継続的かつこまめな発信が大切になります。

理想をいえば毎日1投稿以上、可能なら1日数回の投稿が望ましいでしょう。

過剰な連投は情報過多になり逆効果ですが、間隔が空きすぎると存在感が薄れてしまいます。

企業アカウントが2〜3週間も沈黙していると「この会社大丈夫かな?」と不安に思われかねません。最低でも週に数回ペースは維持し、安定した発信リズムを作りましょう。

頻度を上げるコツとして、「日々の気づきを定期的にアウトプットする」ことがあります。

凝った内容でなくても構いません。

例えば「今日は社内勉強会で〇〇を学びました!」と一言日報風に呟くなど、短くても日常的な投稿を継続することがポイントです。

完璧な内容を準備しなければと考えると続かないので、肩の力を抜いて小ネタも交えて投稿しましょう。それでもネタ切れする場合は、週初めにその週の投稿テーマをいくつか決めておく(投稿カレンダーを作る)とスムーズです。

投稿時間帯: 続いて「いつ投稿するか」です。ターゲットとする求職者層がXを閲覧しやすい時間帯を狙うことで、投稿の露出と反応率が高まります。一般的にアクティブユーザーが多いのは以下の時間帯と言われます。

- 平日朝の通勤・通学時間(7〜9時): 電車の中などでスマホを見る人が多く、求人情報がふと目に留まりやすい時間です。社会人だけでなく学生もチェックするので幅広い層にリーチできます。

- 昼休み(12〜13時): ランチタイムにSNSを見る習慣のある人は多いです。軽い内容や写真付き投稿でリラックス中の目に留めるのが効果的でしょう。

- 夕方〜夜(18〜22時): 仕事や学校が終わり、一息ついてSNSを開く人が最も多いピーク帯です。特に20〜22時前後は投稿が伸びやすいと言われています。募集告知など重要な投稿は夜に投入すると高いエンゲージメントが期待できます。

- 週末の午後: 平日に比べ利用率は落ちますが、土日は昼〜夕方にかけて余裕のある人がチェックします。平日忙しく見逃した層に届く可能性もあるので、週末にも適度に投稿してみましょう。

以上は一般論ですが、実際には自社ターゲット層の行動パターンも考慮してください。

例えば、新卒学生向けなら授業後〜深夜にかけてアクティブな場合もありますし、子育て世代向けなら子供が寝静まった夜遅くが良いかもしれません。

自社の応募者層が反応しやすい時間を仮説立て、いろいろな時間帯に試しながら最適解を探ることも大切です。

なお投稿から少し時間が経ったら、反応が良かった投稿は再リポスト(再投稿)するのも手です。

Xでは自分の過去ツイートを再度TL上部に表示できる機能があり、24時間後以降に行えば別のユーザー層の目に触れる機会になります。

同じ内容をタイミングをずらして露出させることで、取りこぼしていた層へのリーチが期待できます。

ただし頻繁に同じ投稿を流すとタイムラインを埋めて嫌がられるので、重要なお知らせに限定しましょう。

結論として、「適度な高頻度×適切な時間帯」の運用がX採用成功の鍵です。

忙しい中小企業では難しく思えるかもしれませんが、短文+写真1枚程度でも良いのでこまめな発信を続け、投稿時間も工夫して最大限ターゲットの目に留まるようにしましょう。

リプライ・引用・DMでの接点作り

Twitter(X)採用では、一方通行の情報発信だけでなく候補者との直接的な接点を持つことも成果に大きく影響します。

リプライ(返信)や引用ツイート、ダイレクトメッセージ(DM)といった機能を活用し、双方向コミュニケーションを図るコツを見ていきましょう。

- リプライでの交流: アカウントに寄せられたリプライには、できる限り丁寧かつ迅速に返信しましょう。「いいね」や簡単なお礼コメントでも構いません。ユーザーにリアクションが返ってくる喜びを感じてもらうことで、企業への好感度が上がります。例えば「説明会参加します!」というリプがあれば「ありがとうございます!当日お待ちしています😊」と返すだけで、その方との関係性が一歩深まります。また、自社から気になるユーザーの投稿にリプライすることも検討してください。たとえば「ポートフォリオ作成中」と呟いている学生に「素晴らしいですね!弊社もエンジニア募集中です✨」などと声をかけるイメージです。押し付けがましくならない範囲であれば、企業側からリプライで話しかけるのも立派なアプローチ方法です。ただしリプライは公開されるため、内容や口調には十分注意しましょう(他の人からどう見られるか意識する)。

- 引用リツイートの活用: 引用ツイート(引用RT)とは、他者の投稿を自分のコメント付きで共有できる機能です。採用アカウントでも上手に引用RTを活用すると良いでしょう。例えば、自社に言及してくれた投稿があれば「引用RT」で紹介しつつ感謝のコメントを添えるなどです。「弊社のインターン参加レポートを書いてくださりありがとうございます!【引用元】」という具合に、ポジティブな第三者の声を引用すれば、自社アピールにもなり投稿者との関係構築にも役立ちます。その他、業界ニュースや就活ノウハウなど有益な他者投稿を引用して「◯◯について弊社でも議論になりました」などコメントするのもアリです。引用RTは通常のリツイートよりも自分のアカウント色を出して情報発信できるので、企業の視点やスタンスを示す場として活用しましょう。ただし批判的な引用はトラブルの元なので避け、基本的には前向きな内容に限定します。

- DMでの直接アプローチ: XのDM(ダイレクトメッセージ)は、採用候補者に直接オファーを送るルートとして非常に有効です\。特に中途採用や副業募集では、求人媒体のスカウトメールに代わる手段としてDM活用が広がっています\。自社が「ぜひこの人に来てほしい!」と思う人材をX上で見かけたら、思い切ってDMを送りましょう。たとえば、エンジニアのコミュニティで発言が目立つ人に「投稿拝見しました。〇〇に興味お持ちでしたら弊社で一緒にチャレンジしませんか?」と声をかけるイメージです。DMは無料ですし、相手もプロフィールを見て興味を持ってくれれば返信してくれるかもしれません。実際、とある企業では転職希望者のツイートにいち早く反応して現場社員からDMし、返信率77%という高成果を上げています。DM成功のコツは「早さ」と「誠実さ」です。候補者が何か呟いたすぐ後に声をかけるフットワークと、メッセージ文面では企業の魅力やあなたと働きたい理由を丁寧に伝えることが信頼構築につながります。

- DMでの問い合わせ対応: 企業から送るだけでなく、候補者からDMで問い合わせが来る場合もあります。その際は迅速かつ丁寧に返答しましょう。「応募したいのですが方法を教えてください」といったDMにはすぐ対応し、必要に応じてメールや電話など別チャンネルへの誘導も検討します。「よろしければメールアドレスを教えていただければ詳細ご案内いたします」といった対応です。DMはクローズドな分、失礼があった場合スクショで公開され炎上するリスクもあります。他の人に見られているつもりで、礼儀正しくしかしフレンドリーに対応しましょう。すぐ返信できないときも放置せず、「確認し追ってご連絡します」と一言入れておくなどレスポンスの速さを心がけます。

- 候補者との距離感: X上では企業アカウントと言えど、あまり堅苦しい対応より親身で人間味のあるコミュニケーションが好まれます。顔文字や絵文字を使ったり、敬語でも柔らかさを出すなど工夫すると、「話しやすい会社だな」という印象になります。ただし馴れ馴れしすぎるのはNGです。特に公式アカウントの場合、公平さや節度も求められますから、そのバランスに注意しましょう。

X採用はSNSならではの双方向の出会いを作れるのが強みです。

投稿への反応にはしっかり答えつつ、自社からも積極的に候補者に絡んでみてください。それによって生まれた縁が、後に貴重な人材の採用へつながるかもしれません。

Twitter Xでの母集団形成の仕組みと成功ポイント

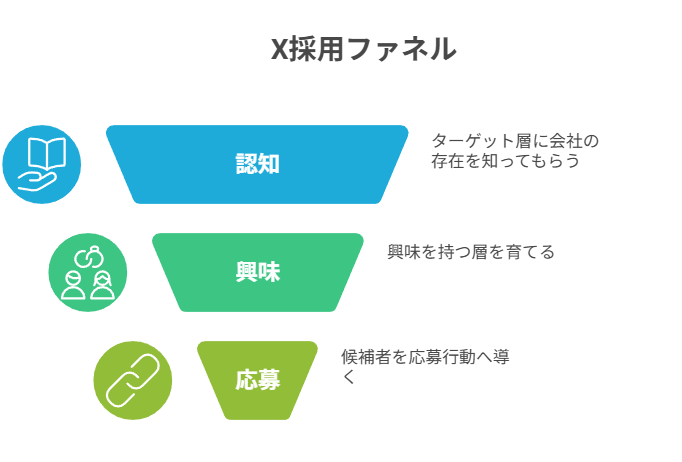

それでは、Twitter(X)を使ってどのように候補者の母集団を形成し、採用成功につなげるか、その仕組み作りとポイントを解説します。ただ闇雲に投稿するだけでなく、「認知→興味→応募」という候補者の導線を意識した設計が重要です。また単にフォロワー数を追うのでなく、関係性構築を重視すべき理由についても述べます。

認知から応募までの候補者導線を設計する

X採用を効果的に行うには、候補者が企業を知ってから応募に至るまでのプロセス(カスタマージャーニー)を念頭に置き、情報発信を設計することが大切です。具体的には以下のようなステップが考えられます:

まずターゲット層に会社の存在を知ってもらう段階です。ここでは前述のような拡散力のある投稿(バズ狙いのコンテンツやトレンドタグ活用)や、魅力的なビジュアルでエンタメ性のある投稿を増やし、いいねやリポストを通じて広く露出を図ります。このフェーズのKPIはインプレッション数(閲覧数)やエンゲージメント総数などです。母集団の入り口としてとにかく多くの潜在層の目に触れることを目指します。

認知したユーザーの中から、「この会社ちょっと気になる」と興味を持つ層を育てる段階です。ここで重要なのが継続的な情報発信とアカウントの印象形成です。具体的には、フォローしてくれた人が継続フォローしたくなるような有益なツイート、共感を誘う社員の声などを積み重ね、企業への好感度や理解を深めてもらいます。ユーザーがプロフィールを見に来て固定ツイートや過去投稿を遡ってくれるようになると成功です。興味フェーズではプロフィール訪問者数、フォロワー増加数、リプライの数などが指標になるでしょう。

十分に興味を持った候補者を実際の応募行動へ導く段階です。X上でファンになってくれた人に対し、明確に「応募はこちらから」と動線を示す必要があります。応募フォームや採用ページへのリンクを貼った投稿や固定ツイートを用意し、定期的にリマインドします。「エントリー受付中です!お気軽にDMでも質問どうぞ」といった投稿も有効です。さらにDMやリプライで直接コンタクトが取れている場合は、その場で面談設定や選考案内につなげましょう。応募フェーズのKPIはクリック数(リンク先遷移数)や実際の応募者数です。ここを最大化するために、X上から自社採用ページへの導線をいくつも張り巡らせておくことがポイントになります。

上記の流れを意識して、各投稿に目的を持たせます。

例えば、バズ狙い投稿=認知拡大用、社員紹介投稿=興味喚起用、募集告知投稿=応募誘導用、といった具合です。

一連の情報発信を通じて候補者が自然にゴール(応募)まで進む線を描くことが理想です。

この導線設計がなされていないと、せっかくフォロワーが増えても応募に結び付かない、いわゆる「フォロワーは多いのに応募ゼロ」という事態にもなりかねません。

採用ページやエントリーフォームへの誘導方法

X上で興味を持った候補者を実際の応募ページへスムーズに誘導することも重要です。いくらX上で好印象でも、応募フォームへの導線が分かりにくいと離脱されてしまいます。そのための具体的な施策を紹介します。

- プロフィールへのURL設置: まず基本中の基本ですが、アカウントのプロフィール欄に自社採用サイトや求人ページのURLを必ず掲載しましょう。フォロワーが「詳しく知りたい」「応募したい」と思ったとき、一番簡単なのはプロフィールのリンクをクリックすることです。採用専用ページがなければ、会社の採用情報を載せたWantedlyやリクナビNEXT等のページでも構いません。最短1クリックで応募ページに行けるようにしておくことが大事です。

- 固定ツイートで誘導: 前述のとおり、固定ツイートに応募案内を載せておく方法も効果的です。【応募はこちら】とURL付きで明示された投稿が常に先頭にあるだけで、多くの人がそこから応募ページに飛んでくれるでしょう。例えば「\エントリー受付中/採用サイトはこちら👉(URL)」と目立つ絵文字等を使って誘導するとクリック率も上がります。スマホ画面では固定ツイートはプロフィール直下に表示されるため、プロフィール訪問から誘導までの導線として非常に有効です。

- 投稿内にリンクを掲載: 通常のツイートにも適宜応募フォームや説明会申込フォームへのリンクを載せましょう。「現在〇〇職募集中!詳細・応募は以下リンクからお願いします→(URL)」といった具合です。Twitterは外部リンク付き投稿の露出がアルゴリズムで抑えられる傾向もありますが、採用アカウントでは多少そこは目をつぶっても応募優先で載せる価値があります。リンクを短縮URLにすると怪しまれる場合もあるので、できれば自社ドメインの正式URLを貼ると良いでしょう。

- 定期的な応募喚起ツイート: フォロワーが増えてきても、「どこから応募すれば?」が分からない人は一定数います。ですから定期的に応募方法を案内するツイートを流すことも大切です。「採用サイト経由での応募受付中です!👀プロフのリンクから飛べます」「気になる方はDMでもご連絡ください!」など、月数回はリマインドしましょう。見逃したフォロワーへの再通知にもなりますし、「いつでも応募歓迎なんだ」と印象付ける意味もあります。

- キャンペーンで誘導: 応募促進の一環で、Twitter限定の採用キャンペーンを行うのも一案です。例えば「Twitter経由で応募してくれた方限定で選考フロー優遇」とか、「フォロー&RTで会社説明会動画プレゼント」といった試みです(内容は企業によりけりですが)。そうすることで「ぜひ応募しよう」という動機付けになり、かつTwitter経由かどうかもトラッキングしやすくなります。やりすぎは禁物ですが、ソーシャルならではのキャンペーン誘導も検討してみてください。

- エントリー方法の簡略化: 誘導とは少し異なりますが、応募のハードル自体を下げることも重要です。例えばエントリーフォームをスマホ対応で入力しやすくする、必要事項を最小限にするなどです。最悪、DMで「応募したい」と連絡が来たらそれを一次エントリーとして扱い、人事側で代行入力するぐらいの懐深さもありでしょう。Twitterからせっかく興味を持ってくれた人を逃さないよう、応募しやすい仕組み作りも並行して見直しましょう。

このように、多方面から「応募への動線」を張っておくことで、フォロワーが迷わず次のアクションに進めます。

Xで築いた縁を実際の採用プロセスに接続するために、抜け漏れのない導線設計を心がけてください。

フォロワー数ではなく「関係性」を重視する理由

SNS運用というとフォロワー数を増やすことに目が行きがちですが、採用目的で言えば単なるフォロワー数は成果と直結しません。

それよりも大切なのはフォロワーとの質の高い関係性です。その理由を説明します。

- フォロワー数≠応募者数: 例えばフォロワーが1万人いても、実際に応募してくれる人がゼロでは意味がありません。逆にフォロワー100人でも、その中の10人が応募して2人採用できたら大成功です。極端に言えば、必要なのは応募してくれる「1人」であり、その人との関係構築ができていればフォロワー数自体は多くなくても目的は達成できます。フォロワーを増やすこと自体がゴールになってしまうと、本質である採用成功からずれてしまうのです。

- エンゲージメントこそ重要: フォロワーが多くても投稿に反応がなければ、そのアカウントは死んでいるも同然です。逆に少数でも毎回リプライやいいねをくれるフォロワーがいれば、それは生きた関係性があります。採用ではこのエンゲージメントの高いファン層が応募母集団の核になります。彼らは企業への理解・共感が深く、カルチャーフィットもしやすいためミスマッチも減ります。Twitterの特性上、投稿内容やタイミング次第でフォロワー数に関係なく大きな反応を得ることも十分可能です。したがって、表面上の数字よりも濃いコミュニケーションが図れているかを重視しましょう。

- コミュニティ形成の視点: X採用アカウントは、単なる広報でなくプチ・コミュニティと考えると良いでしょう。人数の大小ではなく、そこに共通の関心やつながりがあることが大切です。「このアカウントのフォロワー同士で情報交換が起きている」「運用担当者とフォロワーが冗談を言い合う仲だ」といった関係が築ければ、数字以上の価値があります。そうしたコミュニティから採用が生まれれば、入社後もエンゲージメント高く働いてくれる可能性が高いでしょう。これは単に大量の応募者を集めるのとは異なる、質的な母集団形成の考え方です。

- 過度なフォロワー集めのリスク: フォロワー数を追求しすぎると、場合によっては採用目的と無関係なキャンペーンで水増ししたり、全然関係ない層(例えば懸賞目当てのアカウントなど)を集めてしまうことがあります。当然それらは応募にはつながりませんし、下手をすればアカウントの雰囲気も雑多になり、本来来てほしい層が離れていくこともあります。「数=成果」ではないという意識をチームで共有し、あくまで採用につながるエンゲージメントをKPIに据えましょう。

- 事例: 例えば前述のfavy社ではフォロワー数こそ数千規模ですが、その中から転職希望者の投稿に現場社員が即DMするという濃密な対応で、狙った人材の採用に成功しています。このようにピンポイントで成果を上げるにはフォロワー数の大小は関係なく、むしろアカウント運営者がフォロワー一人ひとりと向き合う姿勢が鍵となります。

以上のように、Twitter採用で「1000人の無関心なフォロワー」より「100人の熱心なフォロワー」がはるかに価値を持ちます。

KPI設定もフォロワー数だけでなく、リプライ率・DM件数・応募コンバージョン率など関係性や成果を測る指標に注目しましょう。

最終的には採用というゴールに向けて、フォロワー=候補者との信頼関係をコツコツ築いていくことが成功の近道なのです。

事例紹介:Twitter X採用で成功した中小企業の例

ここからは、実際にTwitter(X)を採用に活用して成果を上げた中小企業の事例を見ていきましょう。

どんな投稿が採用につながったのか、少人数での運用をどう続けたか、社内を巻き込む工夫など、リアルな成功例に学びます。

実際の採用につながった投稿とは?

どんな投稿がバズり、応募につながったのか? いくつか具体例を紹介します。

舞台裏の発信で共感を呼んだ例

あるテレビ局では、番組制作の裏側や社員の日常エピソードをユーモラスに投稿したところ大きな共感を集め、結果として「こんな楽しそうな職場で働きたい」という応募者が現れました。例えば番組のオンエア直前の慌ただしい様子を写真付きで紹介し、「実は裏ではこんな努力が…」と投稿したところ視聴者から多数のいいねが付き、その投稿をきっかけに局の雰囲気に惹かれた人が応募に踏み切ったそうです。このように企業の“らしさ”が伝わる裏側投稿は、共感と応募意欲を喚起する良い例です。

共感と楽しさを演出した例

中堅IT企業のケースでは、Twitter上で会社のカルチャーやユニークさを前面に出す戦略が奏功しました。具体的には「#ツイ廃(ツイッター中毒者)Wanted!」というフレーズを使った求人投稿を行い、自社のメディア運用職の募集に応募条件として「Twitterが好きな人」とユーモアを交えて呼びかけました。この投稿自体が話題となり拡散、結果的に「自分もツイ廃です!」というようなTwitter愛好者からの応募が集まり、狙い通りSNS運用に適した人材の採用につながったとのことです。遊び心ある求人ツイートでターゲット層の心を掴んだ好例と言えます。

社員の声をリレー形式で発信した例

大手ではありますがDeNA社の例では、YouTube動画と連携しつつエンジニア社員の生の声をリレー形式で紹介したところ、技術職志望の層に刺さり応募増加につながったそうです。Twitter上で各社員が順番に自身のチャレンジや社風の好きなところを語るリレー投稿を行い、「次は○○さん!」と繋ぐことで継続企画としてフォロワーを引き付けました。投稿には社内の雰囲気がよく表れており、「こんな仲間と働きたい」と感じたエンジニアから応募が来たとのことです。連続企画&社員本音というコンテンツの強さがうかがえます。

DMによる即時アプローチで採用した例

株式会社favy(飲食店支援のスタートアップ)では、Twitter上で「転職活動中」「次の職場探し中」といった投稿をしているエンジニアに対し、現場エンジニア社員が即座にDMを送ってオファーするという手法を取りました。例えば「こういう技術やりたい」と呟いている人に「弊社でその技術扱っています。ぜひお話しませんか?」と声をかけるイメージです。その結果、驚くほど高いDM返信率(77%)を獲得し、ピンポイントな人材の採用に成功しています。この事例では「投稿」自体は求職者側ですが、自社のリプライ・DMという対応が実質的に採用直結の“投稿”となっています。スピード感ある反応が決め手となった好例です。

以上のように、採用につながる投稿には共通して「企業や人の魅力がリアルに伝わること」「共感・親近感・興味を引き出すこと」が挙げられます。

単なる求人情報より、ストーリー性・人間味・面白さを感じる内容が応募の後押しになるのです。

小規模チームでも継続できた運用法

中小企業では、SNS運用に割けるリソースが限られています。それでも継続運用し成果を出した企業は、いくつかの工夫をしています。

- 社内分担とローテーション: 前述のとおり、1人に任せきりにせず複数人で役割分担したチーム体制が継続のコツです。例えば、あるベンチャー企業では人事と広報の2名で採用アカウントを共同運用し、交互に投稿する仕組みを作りました。片方が忙しい時期でももう一方がカバーでき、また二人でお互いの投稿をチェックし合うことでミス防止にもなったそうです。このように少人数でもチーム運営にするだけで、心理的・実務的負担が軽減され長続きします。

- 投稿カレンダーの活用: 成功企業の多くが取り入れているのがコンテンツカレンダー(投稿スケジュール表)です。毎週月曜は社員紹介、水曜はオフィス紹介、金曜は募集告知、といった具合に曜日ごとに投稿テーマを固定します。ある中小IT企業ではGoogleカレンダーに投稿内容を事前入力し、週初に上司確認も済ませておく運用をしていました。その結果、「今日は何を投稿しよう…」と悩む時間が減り、安定した頻度で発信を続けられています。計画投稿とルーティン化が継続のカギです。

- ツール・下書き活用: 工数削減にはツールも積極活用します。無料・有料問わずSNS管理ツールを使って予約投稿したり、分析ダッシュボードで効率よく振り返りしたりします。またスマホのメモ帳や下書き機能に、思いついたネタをストックしておくのも効果的です。小規模チームでは「ふと思いついたときすぐ下書き」がポイントで、後からそれを肉付けして投稿することでネタ切れを防ぎます。隙間時間活用とツールの力で少人数運用を支えた例です。

- 無理しすぎないルール: 継続には「無理をしないマイルール」も必要です。ある企業では「夜10時以降は投稿しない(中の人の私生活を優先)」「週末は基本お休み、やれたら投稿」など独自の緩めルールを設定していました。そのおかげで運用担当者が burnoutせずに済み、結果的に細く長く続けられたと言います。SNS運用は短距離走ではなくマラソンなので、社内で了承を得た範囲で力を抜くことも大事なのです。

- 社内からのネタ提供: コンテンツを続けるには社内協力も不可欠です。成功企業では「投稿用に写真撮っておいて!」と社員みんなに呼びかけたり、Slackに「#今日の社内ネタ」チャンネルを作って日々出来事を集めたりしています。複数人の目線からネタを集めることで、運用担当者一人で全ネタを考える負担が軽減されますし、多様なコンテンツが生まれます。全社員が“中の人”を支える体制は継続の大きな推進力になります。

以上のような工夫で、小さなチームでもSNS採用を滞りなく続け、結果につなげた例が多くあります。重要なのは**「毎日頑張りすぎない、でもサボらない」絶妙なライン**を見つけることです。完璧を求めず工夫とチームワークで継続していきましょう。

成果につながった社内巻き込みの工夫

Twitter採用を成功させるには、社内の巻き込みが欠かせません。中の人(運用担当)だけが孤軍奮闘するのでなく、社員全員が協力者・発信者になってこそ、よりリアルで強力な発信が可能になります。いくつかの企業で見られた社内巻き込みの工夫を紹介します。

- 現場社員を巻き込む: 採用アカウントの投稿に現場社員が主体的に参加すると、候補者への訴求力が高まります。前述のfavy社ではエンジニア現場が自らDMスカウトに動きました。他にもあるメーカー企業(ナブテスコ)の例では、理系社員有志が社内あるあるネタをイラスト付きで投稿する「ナブテスコモンスターズ」企画を展開し、理系学生の共感を得ることに成功しました。このように現場発信のコンテンツは、応募者にとっても信憑性が高く刺さりやすいです。運用担当は投稿文の最終チェックやトーン統一だけ担い、ネタや素材は各部署から提供してもらう形にすると良いでしょう。

- 部署横断の情報共有: 候補者情報やSNS上での反応を社内で共有する仕組みも有効です。favy社ではDMでアプローチした候補者の情報を各部署と共有し、みんなでターゲット人材像をすり合わせた結果、声掛けの精度が上がったといいます。また採用アカウントで得た知見(例えば「この投稿に学生がこんな反応をした」等)を定期的に社内報告し、他の採用手法にも活かす動きも見られました。SNS運用を組織知化し、部門を超えて巻き込むことで、より会社全体で採用を盛り上げるムードが醸成されます。

- 経営層の巻き込み: 経営陣がSNS採用に理解を示し協力してくれると心強いです。例えば社長自らTwitterで発信したり、採用アカウントの企画に登場してメッセージを語るなどすれば、コンテンツの厚みが増します。あるスタートアップでは、CEOが自ら定期的に採用アカウントをチェックし、面白い投稿にはリプライを送ったりしていました。そのおかげで社員も「社長も見てるなら頑張ろう」とモチベーションが上がり、応募者側もトップの人柄が垣間見えて安心感を持ったとのことです。トップダウンのエンゲージメントも侮れません。

- 社内イベント化: 社内巻き込みの極みとして、SNS投稿をゲーム的に楽しんでしまう方法もあります。例えば月間で一番反響のあった投稿を表彰して商品を渡すとか、特定のハッシュタグを社内流行語にする等です。ある企業では「#〇〇社あるある」の社員投稿大会を開催し、その投稿を採用アカウントで紹介するというイベントをやりました。社員はノリノリで参加し、社内の結束も高まり、外部にも企業文化が伝わるという一石二鳥の結果になりました。社内を巻き込む=皆で楽しむくらいの発想が成功につながります。

社内巻き込みが進むと、採用アカウントはもはや「人事担当だけのもの」ではなく「会社のみんなの広報塔」となります。そうなれば発信内容も豊かになり、候補者への説得力も格段にアップします。Twitter採用成功の裏には、こうした社内の団結と協力があることを覚えておきましょう。

投稿が伸びない・応募につながらないときの改善策

投稿自体の反応が鈍い、いいねやリポストが伸びない場合や、エンゲージメントはあるのに応募につながらない場合の改善策を考えます。

まとめ:Twitter Xで採用力を高めるために今すぐできること

Twitter(X)を活用した採用手法の全体像を網羅してきました。最後にポイントを簡潔に振り返り、今日から実践できるアクションを整理します。

- まずはアカウントをチェック: 既にXアカウントをお持ちなら、プロフィールと固定ツイートを見直しましょう。企業の魅力や募集情報がしっかり伝わる内容になっているか、不足があれば早速修正です。まだアカウントが無い場合は、本日中に採用用アカウントを開設してみてください。名前・アイコン・bioなど基本設定を整え、一つ挨拶がてらの投稿をすれば一歩前進です。

- 社内で協力体制を作る: 人事担当者だけでなく、広報や現場社員に「Twitterで採用情報発信を始めたい」と声をかけてみましょう。写真提供をお願いしたり、一緒にコンテンツを考えたり、社内巻き込みの第一歩を踏み出します。小さくてもチームができれば継続率がぐっと上がります。

- コンテンツのネタ出し: 週明けから何を投稿するか、3つほどネタをピックアップしてみましょう。例えば「社員紹介(誰を?何を紹介?)」「オフィス紹介(どこを撮る?)」「募集職種紹介(アピールポイントは?)」など。ざっくりで構いませんのでネタ帳に書き出し、明日から一つずつ投稿してみます。最初は質より量を意識し、慣れることを優先しましょう。

- ハッシュタグ&時間帯を意識: 次の投稿から、必ず関連ハッシュタグを1つ付けてみてください。例えば新卒採用なら「#新卒採用2025」、エンジニアなら「#エンジニア募集」などです。あわせて、できれば朝昼晩いずれかのピーク時間帯に投稿するよう心がけます。小さな工夫ですが、これだけで閲覧数が増える可能性があります。

- フォロワーとのコミュニケーション: 今日から、もしいただいたリプライやいいねには必ず目を通し、可能な限り返信やお礼をするようにします。たとえ一言でもレスポンスがあるだけで相手の印象は良くなります。今フォロワーが少なくても、丁寧な対応が評判を呼んで徐々に輪が広がっていくでしょう。

- 安全対策の確認: 最後に、投稿前に一息ついて内容を再点検する習慣を。主観だけでなく「他の人の目にどう映るか?」を意識し、一人でも不安があれば社内の人に見てもらってから投稿するようにしてください。慣れてきてもこの慎重さは忘れずに。

以上のアクションを今日・明日から実践してみてください。Twitter(X)採用は一朝一夕に結果が出るものではありませんが、始めるハードルも低く工夫次第で大きな成果が望める手法です。他社事例や成功ポイントを参考に、まずはトライ&エラーで進めてみましょう。継続する中で必ずコツが掴め、母集団形成や採用ブランド構築の威力を実感できるはずです。

自社にマッチした人材との新たな出会いを生み出すために、ぜひTwitter(X)を味方につけてください。今回解説した内容が、その一助となれば幸いです。今日からの取り組みが、明日の採用成功につながることを願っています。

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-7-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-6-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)

コメント