Twitter(X)のビジネス活用法とは?企業・中小企業が成果を出す最新戦略【2025年版】

X運用研究所は、Momemtum Marketingが運用する、X運用ノウハウを体系的に学べるオウンドメディアです。

SNSを“ただの発信手段”から、“価値を生み出す武器”へ。

このメディアは、すべてのXユーザーの可能性を広げる研究と実践のプラットフォームです。

X道場 ~for Bussiness~

X(旧Twitter)は、単なる情報発信ツールではなく、大きな成果をもたらす強力なマーケティングプラットフォームです。

弊社のサービス「X道場」では、フォロワーを増やすだけではなく、ビジネス目標に直結する本質的なXマーケティングを実践します。企業様から一般ユーザーまで幅広く使用いただけるプラットフォームです。

Twitter(現・X)は、2023年の名称変更以降もビジネス活用の重要度が増しているSNSです。

リアルタイムな情報発信力と拡散力を持つこのプラットフォームは、企業規模を問わずマーケティングやブランディングに欠かせない存在となっています。

特に中小企業や個人事業主にとって、低コストで始められて顧客と直接対話できるXは強力な武器になります。

本記事では、2025年最新版の視点で、Xのビジネス活用メリットから基本の運用ステップ、実践すべき戦略、BtoB/BtoCの活用事例、注意点やリスク管理、さらには効果を高める応用テクニックまで詳しく解説します。

長期的なブランド価値向上を目指し、Xをビジネスに最大限活かすポイントを一緒に見ていきましょう。

Twitter(X)をビジネスに活用するメリット

低コストで始められるマーケティングチャネル

Xはアカウントの開設と運用自体が無料でできるため、中小企業でも低コストでマーケティングを始められるのが大きな魅力です。

テレビCMや紙媒体広告のように多額の予算をかけずとも、自社公式アカウントから情報発信を継続することで高い認知効果を狙うことができます。

特に広告予算に限りがある場合や、長期的に顧客との接点を積み上げていきたい場合に、Xは費用対効果の高いチャネルと言えます。

実際にXマーケティングは、投稿を重ねてフォロワーやファンを増やし自社の資産として蓄積できる「積み上げ型」の施策です。

例えば、ある企業では1年でフォロワーやユーザー投稿(UGC)の数が飛躍的に増え、結果として売上アップにつながった事例も報告されています。

このように、初期費用を抑えつつ効果を積み上げられるのがXのビジネス活用メリットの一つです。

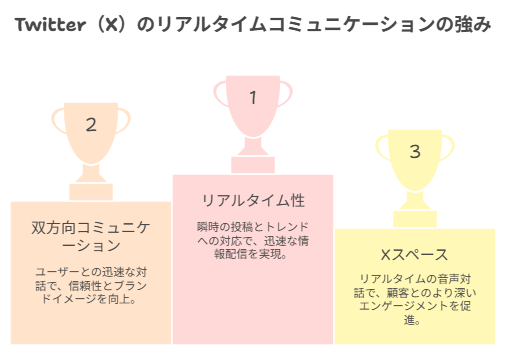

リアルタイムで顧客とつながれる強み

X最大の特徴はリアルタイム性に優れていることです。

他のSNSに比べても投稿がタイムラインに即座に流れ、旬の話題やニュースに瞬時に反応できます。

企業にとって、これは新商品発表やキャンペーン告知、緊急のお知らせなどを一瞬で多くのユーザーに届けられる強みになります。

例えば、ある航空会社ではフライト遅延などの情報をXで即時発信し、お客様への迅速な対応で信頼を得たケースもあります。

またユーザー側もリアルタイムで企業にメンション(言及)したり問い合わせができるため、スピーディな双方向コミュニケーションが可能です。

企業アカウントがユーザーからのコメントにすぐ返信したり、寄せられた意見をリポストして紹介したりすることで、「反応が早く信頼できる」というブランドイメージの向上につながります。

Xスペース(音声ライブ)機能を活用すれば、リアルタイムの音声対話を通じてより生の声を聞くこともできます。

こうした即時性と対話性の高さはXならではの強みであり、顧客との距離を縮める大きなメリットです。

ブランド認知・集客・採用など幅広い活用シーン

Xはさまざまな目的に対応できる懐の深さも魅力です。

一つの企業アカウントで、マーケティングからカスタマーサポート、人材採用まで幅広いシーンに活用できます。

例えばブランド認知向上では、自社の商品・サービスに関する有益な情報発信や、企業のストーリーを伝えることでファンを増やすことができます。

集客や販促の面では、新商品の発売告知や期間限定セール、クーポン配布などをポストして既存顧客の来店・購買を促したり、興味を持った新規顧客をECサイトへ誘導したりできます。

実際にBtoC企業では、フォロー&リポストで参加できるプレゼント企画によってキャンペーンへの参加者が数万人規模にのぼった例もあります。

また採用活動にもXは有効です。アカウント上で自社の社風や社員の声、働く魅力を発信することで、求職者に企業文化をアピールできます。

特に若年層はXを日常的に利用しているため、採用専用アカウントを設けて積極的にコミュニケーションを取る企業も増えています。

その他にも顧客サポートとして問い合わせ対応に使ったり、業界の最新トレンド情報を発信して業界内プレゼンス向上を図るなど、Xは企業の目的に応じて多面的に活用できるプラットフォームなのです。

Twitter(X)ビジネス活用の基本ステップ

ビジネスアカウントの作成とプロフィール最適化

まずは公式ビジネスアカウントを用意するところから始まります。

既に個人アカウントを持っている場合でも、企業・店舗として運用する専用のアカウントを新規に作成するか、プロフィールをビジネス向けに最適化しましょう。

アカウント名は会社名やブランド名が一目で分かるよう簡潔に設定し、ユーザー名(@ユーザーID)も認識しやすいものにします。

プロフィール欄には「何の企業アカウントで、どんな発信をしているのか」を明確に記載しましょうt。

例えば、事業内容や提供サービス、投稿する情報のジャンル(新商品情報、お役立ちTips、採用情報など)を盛り込みます。

また自社サイトやオンラインショップへの外部リンクは1つだけ掲載できるため、ホームページやリンク集サービスのURLを設定して確実に誘導できるようにします。

さらに企業公式であることを示すため、必要に応じてプロフィール認証バッジ(Xプレミアムや認証アカウント)を取得するのも良いでしょう。

プロフィール画像にはロゴマークや店舗の写真、ヘッダー画像にはブランドイメージが伝わるビジュアルを用いると、訪問者に強い印象を与えられます。

プロフィールはフォローするかどうかを判断する重要ポイントですので、「このアカウントをフォローするとどんなメリットがあるのか」がひと目で伝わるよう磨き上げてください。例えば「最新の商品情報やお得なキャンペーンをいち早くお届けします」「◯◯専門の知識や裏話を発信中!」など、一言で魅力を伝えるキャッチコピーを入れるのも効果的です。こうしたプロフィール最適化が、ビジネス活用の第一歩となります。

固定ポスト・ハッシュタグ活用の基本ルール

効果的に情報を届けるために、固定ポストとハッシュタグの基本テクニックも押さえましょう。

固定ポスト(固定ツイート)とは、プロフィール欄直下に常に表示されるように特定の投稿をピン留めする機能です。

新しく訪れたユーザーはまずこの投稿を目にするため、必ず見てほしい重要な内容を設定するのが鉄則です。

例えば、最も伝えたい企業メッセージや人気商品・サービスの紹介動画、現在実施中のキャンペーン告知など「キラーポスト」を固定しておけば、プロフィール訪問者に強くアピールできます。

季節や戦略に応じて固定内容を定期的に更新し、常に最新で魅力的な情報を掲示しましょう。

固定ポストに関しては、こちらの記事で詳しく説明をしています。

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-13-300x169.png)

一方、ハッシュタグ(#)は投稿の発見性と拡散力を高めるための鍵です。

ハッシュタグを付けると同じタグを含む投稿一覧に表示され、関連トピックで検索・閲覧されやすくなります。

企業アカウントでは、自社キャンペーン名やブランド名をタグ化して認知度を上げたり、業界共通のタグを使って興味のあるユーザーにつながることができます。

ただし付け方には基本ルールがあります。タグは文字列の前に「#」を付け、スペースや句読点を入れずに続ける必要があります。

例えば「#夏 キャンペーン」と空白が入ると「#夏」だけがタグとして認識されてしまうため、「#夏キャンペーン」のように続けて書きます。

また長すぎるタグは避け、表記ゆれ(全角半角の違いや誤字)にも注意しましょう。

推奨されるハッシュタグ数は、1投稿につき1〜2個程度が効果的と言われています(字数制限もあるため)。

むやみに多数のタグを付けると文章が読みにくくなり、スパム的な印象を与える恐れがあります。

自社独自のキャンペーンタグを作る際は短く覚えやすいものにし、ユーザーにも投稿で使ってもらいやすいよう誘導すると良いでしょう。

さらに流行中のトレンドタグをチェックし、自社に関連する話題であれば積極的に投稿に取り入れることも効果的です(例:「#今日は〇〇の日」に合わせ自社商品を絡めた投稿をする等)。

こうした基本ルールを守りつつハッシュタグを活用すれば、投稿の検索性・拡散性が向上し、より多くのユーザーにリーチできるようになります。

投稿のタイミングと頻度の設計

Xでは投稿するタイミングと頻度も成果を左右する重要な要素です。

タイムラインはリアルタイムに近いスピードで流れていくため、適切な時間帯に投稿しないと情報がすぐ埋もれてしまいます。

一般的にユーザーがアクティブになる「ゴールデンタイム」を狙うと良いでしょう。

日本国内では、平日朝の7〜9時(通勤・通学時間)、お昼休みの12〜13時、そして夜の20〜22時頃がアクティブユーザー数のピーク帯とされています。

例えばビジネスパーソンが多いBtoB向け商材なら、朝の通勤中や昼休みにチェックする人が多いためその時間帯に。

学生など若年層が対象なら、学校・アルバイト終わりでスマホを見る21〜22時あたりが狙い目です。

一方で土日祝は平日とは行動パターンが異なり、朝は少し遅め、午後〜夜にかけて利用が増える傾向があります。

自社のターゲット層のライフスタイルを想像し、「その人たちがXを見ていそうな時間」に投稿スケジュールを合わせることが大切です。

また投稿頻度についても計画を立てましょう。

多くの企業アカウントで成果を上げている共通点の一つは、継続的かつ適切な頻度で投稿していることです。

理想的な頻度は業種やコンテンツ内容によって異なりますが、一つの目安として「1日あたり1〜3回程度」のポストが効果的と考えられています。

頻度が少なすぎるとユーザーのタイムライン上で存在感が薄れ、認知されにくくなります。

逆に多すぎて質の低い投稿を連発するとミュートされる原因にもなるため、量と質のバランスが重要です。

ポイントは、継続的な発信でフォロワーとの接触機会を増やし、徐々に親近感や信頼感を醸成していくことです。

心理学でいう単純接触効果(ザイアンス効果)により、何度も目に触れることで好感度が高まる効果も期待できます。

なおTwitterでは全フォロワーに投稿が届くとは限らず、アルゴリズムやタイムラインの流れで見落とされることも多々あります。

そのため重要なお知らせは時間帯を変えて繰り返し発信したり、言い回しを変えて再度投稿するなど工夫して露出を確保しましょう。

ただしまったく同じ内容の連投はスパムと見なされる恐れがあるため注意が必要です。

ツールを使って曜日・時間別の投稿予約を設定し、安定した頻度で発信し続けられる仕組みを作るのも有効です。

こうしたタイミングと頻度の設計により、ターゲットに情報が届きやすい計画的な投稿運用を実現しましょう。

企業が実践すべき運用戦略

トレンドを取り入れたコンテンツ作成法

Xでは話題の移り変わりが速いため、トレンドを上手く取り入れたコンテンツ作りが効果的です。

今まさに注目されているネタや季節のイベントに絡めて発信することで、普段届かない層にも情報を広げるチャンスが生まれます。

例えばTwitter上で毎日のように登場する「#今日は〇〇の日」というトレンドハッシュタグがありますが、自社の商品やサービスに関連付けてその話題に乗る投稿をするのは有効な手法です。

実際にある食品メーカーは、季節行事(ハロウィンやバレンタインなど)のトレンドタグに合わせてユーモアたっぷりの投稿を行い、多くのリポストを獲得しました。

こうした「時流に乗ったコンテンツ」はエンゲージメントを高め、新規フォロワーの獲得にもつながります。

ただしトレンドなら何でも飛びつけば良いというものではなく、自社のキャラクターや業種にマッチする話題を選ぶことが重要です。

無理に関係ないネタを投稿するとユーザーに違和感を与え、最悪炎上につながるリスクもあります。

そこで普段から業界ニュースや流行しているミーム(ネット上の話題)をウォッチし、使えそうなものは自社流にアレンジして取り込んでみましょう。

「〇〇をやってみた」というトレンドチャレンジに自社の専門知識を交えて投稿する、流行語を商品紹介のキャッチコピーに織り交ぜる等、クリエイティブな切り口が鍵です。

またユーザー参加型の企画として、トレンドに関するアンケート投票を実施してみるのも効果的です。

最近の話題について意見を募ることで、多くの回答と共感が集まりやすくなります。

図解としては、トレンドキーワードを雲状に並べ、自社関連度で色分けしたマップを用意すると、どの話題をコンテンツ化するか検討しやすいでしょう。

常に「今、この瞬間にユーザーが興味を持っていることは何か?」を意識してコンテンツを企画・発信することで、Xならではの瞬発力あるマーケティングを実現できます。

ユーザーとのコミュニケーション(リプライ・スペース活用)

Xを単なる情報発信ツールに留めず、ユーザーとの積極的なコミュニケーションに活用することが成功のカギです。

具体的には、投稿へのコメントや引用リポストに適時リプライ(返信)することでユーザーとの会話を生み出します。

企業が丁寧に返信することでユーザーは「自分の声を聞いてくれている」と感じ、企業への親近感や信頼感が高まります。

ポジティブなコメントには感謝の言葉を返し、質問には迅速かつ誠実に回答しましょう。

クレームや否定的な意見に対しても、削除せず真摯に対応する姿勢を見せることが大切です。

問題があれば説明や謝罪をし、必要に応じてDMで個別フォローするなど誠意を示すことで、かえってブランドの評価が上がる場合もあります。

またXスペース(Twitterスペース)を活用するのも一案です。

スペースは音声によるライブ配信機能で、フォロワーや関心を持つユーザーとリアルタイムに双方向コミュニケーションできます。

例えば商品開発担当者が新商品について語るライブトークを開催し、リスナーからの質問にその場で答える、といった使い方が可能です。

文字情報では伝えきれない熱量や人柄を音声で届けることで、ブランドの人間味を伝えるチャンスになります。

昨今はテキスト投稿だけでなく音声・動画といった多様なフォーマットへのニーズも高まっているため、こうした機能にチャレンジする価値は大いにあります。

さらにアンケート機能を使えば、ユーザー参加の簡易調査を行うこともできます。

新商品のアイデア投票やサービスに対する満足度調査などをX上で行えば、ユーザーの声をダイレクトにマーケティング戦略へ活かせます。

結果はそのままコンテンツにもなり、ユーザー自身が関わったブランドとして愛着を感じてもらえるでしょう。

重要なのは、「聞いて終わり」ではなく「対話の継続」です。

リプライやスペースで得たユーザーの反応に対し、後日フィードバックを投稿したり、改善策をアナウンスするなど、一連のコミュニケーションを継続的につなげましょう。

コミュニケーションを通じて生まれたエピソードやエピソードを紹介するのも良い方法です。

例えば「以前ご意見をいただいた◯◯について、こんな改善をしました」などと報告すれば、ユーザーは自分たちの声が企業を動かしたと感じ、より強いロイヤリティを抱いてくれるはずです。

Xは「ユーザーと直接つながり、関係性を深める」ことができる数少ない場です。その特性を最大限に活かし、ファンとの絆を育てていきましょう。

キャンペーン・プレゼント企画の設計と注意点

Xでフォロワーを一気に増やしたり話題を作ったりするには、キャンペーン(プレゼント企画)の活用が効果的です。

代表的なものに「フォロー&リポストキャンペーン」があります。

企業アカウントをフォローし該当投稿をリポスト(旧リツイート)すると応募完了となり、抽選で景品が当たるというシンプルな参加条件が、多くのユーザーを惹きつけます。

実際、大手コンビニのローソン公式アカウントでは「フォロー&リポストで毎日1万人に当たる無料クーポン!」といった大型企画を頻繁に実施し、その度に大きな話題となっています。

こうしたユーザーに明確なメリットがあるキャンペーンはエンゲージメントを一気に高め、成功すればフォロワー数の飛躍的な増加も期待できます。

キャンペーンを設計する際のポイントは、まず魅力的な景品を用意することです。

自社製品やサービスの無料提供、割引クーポンのプレゼント、あるいはギフトカードなど万人に喜ばれるものが好ましいでしょう。

特にデジタルギフトはDMでURLを送るだけで手軽に提供でき、当選者への配布管理も容易なため企業キャンペーンでよく活用されています。

景品の価値や当選者数は予算と相談になりますが、「抽選で○名様に」より「全員にチャンスあり!」と感じられる規模感が参加ハードルを下げます。

次に応募方法の分かりやすさも重要です。

「この投稿をリポストし、@○○をフォローするだけで応募完了」のように、一目で手順が理解できるよう投稿本文に明示しましょう。

必要に応じてキャンペーン専用のハッシュタグを作り、「#○○キャンペーン」とタグ付けしてもらうケースもあります。

その場合はタグ漏れによる参加ミスがないよう周知してください。

また応募期間や当選発表方法、当選者への連絡手段などルールを明確に記載し、公平性への信頼を得ることも大切です。

日本では景品表示法などの規制もありますので、あまり高額な景品を多数配るような企画は避けつつ、法令に沿った範囲で設計しましょう。

キャンペーン実施中は、多くのリプライや引用が発生することがあります。

質問への回答や、不正な参加(複数アカウント利用など)への監視・対処も必要になるため、事前に運用体制を整えておきます。

応募者から商品への期待の声やユニークな投稿があれば、それを積極的に紹介・共有して盛り上げることもできます。

キャンペーン終了後には、忘れずに当選発表を行いましょう。

当選者には期日までに必ず賞品を送り、受け取った方からの喜びの声などがあればリポストして二次的な宣伝効果を狙います。

なお、キャンペーンで一時的に増えたフォロワーは、企画終了後に興味を失って離れてしまうこともあります。

そこでアフターフォローとして、当選者向けの特典情報を継続発信したり、外れた方にも役立つ情報をすぐ提供したりして、「フォローし続けるメリット」を示していきましょう。

そうすることで一過性で終わらず長期的なファンを獲得することができます。

また、あまり連発し過ぎると「フォロー&リポストばかりのアカウント」となってしまうため、通常の有益なコンテンツ投稿とのバランスも大事です。

効果測定としては、キャンペーン前後でのフォロワー増加数、該当投稿のインプレッション・エンゲージメント率、キャンペーン用ハッシュタグの投稿数などをチェックし、次回企画の改善材料にしましょう。

これらを踏まえてキャンペーンを設計・運用すれば、Xの拡散力を活かした強力なプロモーション施策となるはずです。

BtoB・BtoC別のビジネス活用事例

BtoB企業の事例:情報発信・採用強化・業界内プレゼンス向上

BtoB企業がXを活用する目的として多いのは、業界関係者やビジネス層への情報発信とブランド構築です。

消費者向けほど大量の反応は得にくいものの、専門的な情報を定期発信することで信頼性の高いアカウントとしてフォローされ、業界内での存在感を高めることができます。

例えば、大手製造業の企業アカウントでは、自社技術に関する豆知識シリーズや製品にまつわる「なるほどクイズ」など、フォロワーが学びつつ楽しめるコンテンツを発信し人気を博しました。

建設機械メーカーの日立建機は、自社製品に関する蘊蓄クイズを定期的に投稿し「へえ!」と思わず言いたくなる内容で多くの反響を集めています。

このように専門知識をクイズ形式で発信するのはBtoBならではのアプローチで、フォロワーとのエンゲージメントを高めつつ、自社製品への理解を深めてもらう効果があります。

またBtoBでは採用目的でXを活用する例も増えています。

理系メーカーやIT企業などでは、公式アカウント上で自社のビジョンや社内の雰囲気、社員の声を積極的に紹介し、「この会社で働いてみたい」と思わせる情報発信に努めています。

帝人株式会社の公式Xアカウントは、自社製品の宣伝に留まらず企業理念や職場の雰囲気を伝える投稿を多く行い、結果としてブランドの信頼性向上に役立てています。

社内イベントの様子や社員の日常エピソードなども織り交ぜ、会社の人間味や価値観が伝わるよう工夫しています。

こうした発信は、取引先や顧客だけでなく、将来の求職者にも企業理解を深めてもらう効果があり、採用ブランディングに直結します。

実際に「Xで社内の風土が伝わってきたから応募した」という声が採用現場で聞かれることもあります。

さらに業界内プレゼンス向上という観点では、X上で他の企業アカウントや業界有識者との交流も有効です。

同業種の企業同士がユーモアを交えてリプライを交わしたり、互いの投稿をリポストし合う事例もあります。

シャープ株式会社の公式アカウント(電機メーカー)などはユニークな「中の人」キャラで他社との掛け合いを行い話題になりました。

BtoBでも堅苦しさを脱却して親しみやすいコミュニケーションを見せることで、一般ユーザーにも企業名を覚えてもらうきっかけになります。

もちろん内容は自社の専門分野に即したものが中心ですが、ときには時事ニュースに対する見解を述べたり業界の課題について発信したりすることで、業界のオピニオンリーダー的なポジションを築くことも可能です。

フォロワー数そのものよりも、「この分野の情報ならあのアカウントが信頼できる」と評価されることがBtoBアカウント成功の指標と言えるでしょう。

総じてBtoB企業のX活用は、専門性を活かしつつ企業の人間味も発信することで、ビジネスパートナーや人材から選ばれるブランドになることを目指すのがポイントです。

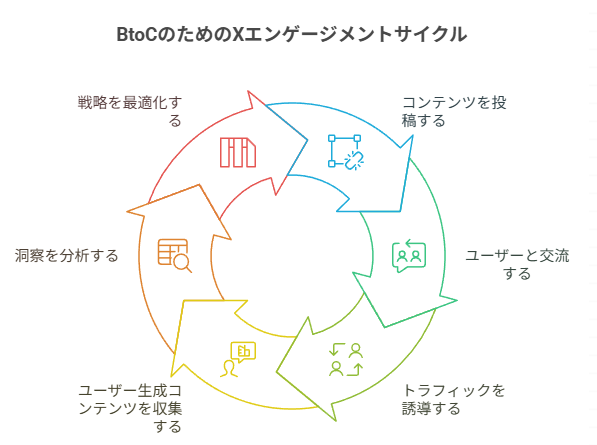

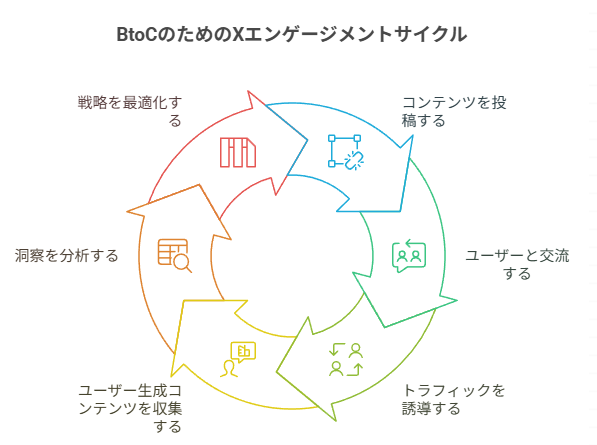

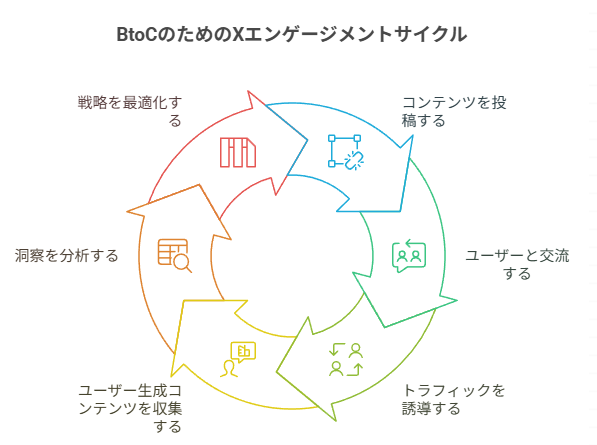

BtoC企業の事例:販促キャンペーン・EC誘導・店舗集客

BtoC企業にとってXは、顧客と直接つながり売上増加に直結させやすいツールです。

前述のフォロー&リポストキャンペーンはその典型で、食品・飲料、コンビニ、アパレル、コスメなど様々な業界で活用されています。

大手コンビニのローソンは日本トップクラスのフォロワー数(880万人超)を誇り、新商品情報の告知やお得なキャンペーンをほぼ毎日投稿しています。

その投稿頻度はリポストも含めると1日5〜10回にも上り、タイムライン上で常に目に触れる状態を作り出しています。

加えて「毎日〇名に当たる」系の大型キャンペーンを連発することで、「見逃したくないからフォローしておこう」という心理をユーザーに働かせ、フォロワー維持にも成功しています。

このように高頻度の情報発信と大規模キャンペーンの組み合わせは、BtoCにおけるX運用の王道パターンと言えます。

また、自社のECサイトへの誘導にもXは活用しやすいです。

商品画像や使用シーンを投稿し「詳細はこちら👉(自社サイトURL)」とリンクを貼れば、そのまま購入ページへ案内できます。

例えばアパレルブランドでは新作コーディネート写真をツイートし、興味を持ったユーザーをオンラインストアへ誘導しています。

X上でユーザーの反応(いいねやコメント)を見て人気商品を把握し、生産数や在庫管理に活かすこともできます。

最近のアルゴリズム変更により外部リンク付き投稿のリーチが伸びにくいとの指摘もありますが、テキスト中でリンクと分からないよう工夫したり、続きはリプライでURLを案内したりといった対策で一定の効果は見込めます。

なお商品リンクを貼る際は、Google Analytics等でUTMパラメータを付与し、「X経由の流入・購入」をトラッキングしておくと、SNS施策のROIを測定できておすすめです。

さらにXはリアル店舗への集客にも有効です。

特に飲食店や小売店舗では、当日のセール情報や入荷案内、季節メニューの写真などを投稿しておくと、それを見たフォロワーが「今日行ってみようかな」という動機付けになります。

地域名や店舗名のハッシュタグを付けておけばエゴサーチ(自己検索)で見つけてもらいやすくなります。

ローカルな商店でも、地元の話題(祭りやイベント)に触れた投稿をすると地域のタイムラインで拡散され、新規顧客の来店につながった例があります。

BtoCの場合、ユーザーから商品レビューや写真投稿(UGC)が生まれやすいのも特徴です。

自社の商品を使った感想ツイートや開封動画などを見つけたら企業アカウントから積極的に「いいね」やリポストをしましょう。

UGCが広がることでクチコミ効果が生まれ、新たな顧客層へのリーチにも役立ちます。

特に消費財や飲食物は話題になりやすく、人気店では「行列報告ツイート」が拡散されてさらに行列を呼ぶ、という現象も起きています。

BtoCアカウントは総じて「いかにユーザーの日常に入り込み、購買行動につなげるか」が命題です。

ユーモアや可愛らしさを押し出した投稿でブランド好感度を高める、ユーザーの投稿を引用して「お客様の声」として紹介する、時には返信で個別問い合わせに対応し丁寧な印象を与えるなど、その手法は多岐にわたります。

企業によってはキャラクターを前面に出し、「中の人」が親しみやすい口調でつぶやくことでファンとの距離を縮めている例もあります。

身近さとお得感を演出しつつ、最終的には売上や集客に結びつける—そのためにX上でできる工夫を凝らすことが、BtoC企業アカウント成功のポイントと言えるでしょう。

中小企業・個人事業主が成功するための工夫

中小規模の企業や個人事業主にとって、Xは大手に負けず発信力を持てる貴重な場です。

しかしリソースが限られる中で効果を出すには、それ相応の工夫が必要です。

まず自社ならではの強みや物語性を発信コンテンツに盛り込むことが大切です。

大企業と違い、小規模だからこそできる親近感のある発信があります。

例えば地方の小さな食品メーカー「〇〇醤油」では、アカウント運営担当者が自らをユーモラスに「中の人」と名乗り、時に方言を交えながら日々の出来事や商品の魅力をツイートしています。

その人柄あふれる投稿が人気を呼び、「中の人ファン」が増えたことで売上も向上したといいます。

人を見せるマーケティングは中小企業にとって非常に有効です。

社長や店主自身が登場して商品へのこだわりを語ったり、スタッフの日常エピソードを紹介したりして、フォロワーに「顔の見える安心感」を届けましょう。

また中小企業は往々にして地元密着型のビジネスをしていることが多いため、地域とのつながりを意識した運用もポイントです。

地域の話題や他のローカルビジネスとの交流を積極的に発信することで、地元ユーザーに親しまれる存在になれます。

地元ハッシュタグ(例:「#○○市」「#地域おこし」など)を付けて情報発信したり、近隣の企業・商店の投稿にリプライを送って交流したりするのも良いでしょう。

実際に、商店街の個人店同士がお互いのキャンペーン情報をリポストし合い、協力して集客につなげているケースもあります。

コンテンツ面では、大企業のように豪華なクリエイティブや大量の投稿本数は難しくても、工夫次第で十分ユーザーの目を引く発信が可能です。

例えば製造工程の舞台裏動画や職人技を紹介する写真、日々の作業での何気ない発見など、小規模事業のリアルは他にはない魅力的なコンテンツになりえます。

農家さんが毎朝畑から実況ツイートする、生産工場が今日はこんな原料が入荷したと写真付きで伝える、などファンにとっては興味深いはずです。

実際、豆苗やスプラウトを生産する村上農園の公式アカウントでは、自社野菜を使った簡単レシピを画像や動画で毎日発信し人気を集めています。

さらに村上農園はTikTokやYouTubeといった他SNSのコンテンツもシェアしてフォロワーの流入経路を広げており、中小企業ならではのマルチ展開で成果を出しています。

この例のように、限られたリソースでも一つひとつの投稿内容に工夫を凝らし、かつ他のSNSやオウンドメディアと連携させることで相乗効果を狙うと良いでしょう。

最後に、中小規模だからこそ継続性が鍵となります。

大企業と違い担当者が専任でない場合も多く、最初は頑張っていても投稿が途切れがちになるという声をよく聞きます。

しかしXの運用はコツコツと続けることが成功への近道です。

最初のうちは反応が少なくても、諦めず続けていればある投稿をきっかけに急に注目が集まることもあります。

反応が増えてきたらフォロワーの声に耳を傾けつつ内容を柔軟に変えてみるなど、PDCAを回して改善を図りましょう。

たとえば「このツイートは思った以上にバズったな」というものがあれば、なぜ響いたのか分析し類似の企画に展開してみます。

逆に伸び悩んだ投稿が続いたら、投稿の時間帯や文面のトーンを見直したり、人気アカウントを参考にしたりしてみましょう。

データ分析については後述するインサイト機能も役立ちます。

大切なのは、「フォロワー数=潜在顧客数の積み上げ」であるという意識を持って地道に取り組むことです。

「継続は力なり」の精神で運用を続ければ、中小企業でもXを通じたブランドファン作りに

ビジネスで活用する際の注意点とリスク管理

炎上対策とコンプライアンス遵守

企業がXを運用する上で常につきまとうのが「炎上」リスクです。

思いがけない投稿がきっかけで批判が殺到し、ブランドイメージを損なう事態は絶対に避けたいところです。

炎上の原因は様々ですが、多くの場合は投稿内容そのものより企業活動全般に関する不満や外部要因が引火するケースも少なくありません。

したがって「炎上が怖いからSNSはやらない」というのではなく、万一火種が飛んできても素早く鎮火できる体制を整えておくことが大切です。

まずコンプライアンス(法令遵守)の観点では、SNS発信時の社内ルールを明確に定めておきましょう。

差別的・攻撃的と受け取られる表現はしない、公序良俗に反する内容は投稿しない、政治宗教などデリケートな話題には触れない、といった発信上のNG項目を事前にリスト化して周知します。

特に担当者が複数いる場合や外部委託する場合は、トーン&マナーや禁止事項を明文化したガイドラインを用意し、一貫した運用を行いましょう。

また、広告・キャンペーンに絡む投稿では景品表示法や薬機法など該当する法律の範囲内で表現する必要があります。

例えば「絶対治る」といった断定的表現は薬機法違反になる可能性がありますし、「日本一◯◯」といった表記は根拠が求められます。

該当する場合は法務部などと相談しながら、安全なコピーを書くことが重要です。

その上で、万一炎上が起きてしまった場合の対処フローも決めておきます。

まずは状況を的確に把握し、社内の関係部署へ即座に報告しましょう。

対応方針が決まるまで沈黙するのではなく、初期段階では「ご指摘の件について現在確認しております」等、迅速な一次対応の発信が望まれます。

事実誤認に基づく批判であれば正しい情報を提示し、企業側に非がある場合は早めに謝罪と再発防止策を表明します。

Xの拡散スピードは非常に速いため、初動の早さがその後の沈静化に大きく影響します。

担当者ひとりに任せきりにせず、炎上時は広報・経営陣も含めた緊急対応チームであたる体制を整えておくと安心です。

過去の炎上事例を研究して社内でシミュレーションしておくのも有効でしょう。

さらに日頃から火種を拾うモニタリングも欠かせません。

エゴサーチ(自社名や商品名の検索)やSNS分析ツールを使って、自社に関する言及を常時チェックしましょう。

「なんだか最近否定的なツイートが増えているな」と感じたら早めに社内共有し、広報対応や改善策を講じることで大炎上を予防できます。

炎上の兆しが見えた投稿には、下手に反論せず静観した方が良いケースも多いですが、重大なデマ拡散などの場合は公式にコメントを出す判断も必要です。

状況に応じて適切な対応が取れるよう、平時からの情報収集と準備を怠らないようにしましょう。

誤投稿・情報漏洩を防ぐ運用ルール作り

企業公式アカウントの運用では、担当者の「うっかりミス」が大きなトラブルにつながることがあります。

例えば「本当は自分の個人アカウントでつぶやくはずが、誤って会社アカウントで投稿してしまった」という誤爆は珍しくありません。

また、投稿する内容を間違えて機密情報をうっかり公開してしまうような事例も考えられます。

こうした誤投稿・情報漏洩リスクを最小限にするため、運用上のルール作りとツールの活用が重要です。

まずアカウントへのアクセス管理を厳重に行いましょう。

スマホアプリなどでは複数アカウントを簡単に切り替えられるため、個人アカウントと企業アカウントを同じ端末上で扱っていると切替ミスが起きやすくなります。

対策として、公式アカウント専用の端末を用意し、それ以外からはログインしない運用にするのが効果的です。

公式端末では個人のXアカウントは使用不可にし、逆に担当者の個人スマホから公式ログインさせない、といったルールで物理的にミスを防ぎます。

またPCから投稿する際も、公式アカウントと私用アカウントでブラウザやアプリを分ける(例えばChromeでは公式、Firefoxでは私用)など切り替え間違いを起こさない工夫をすると良いでしょう。

次に投稿前のダブルチェック体制を整えることも有効です。

一人で完結させず、必ず他のメンバーに投稿内容とアカウント先を確認してもらうフローを設けます。

文章の誤字脱字や事実誤認がないか、公開して問題ない情報か、投稿ボタンを押す前にもう一度確認しましょう。

特にキャンペーンURLや限定クーポンコードなど外部に漏れてはいけない情報を扱う際は、テスト投稿を非公開リストで行ってから本番投稿するなど慎重を期します。

最近はXプレミアム(有料)に加入すれば投稿後30分以内であれば編集機能も使えますが、画像や一部内容は編集できない場合もあるため事前チェックが肝心です。

さらに予約投稿ツールの活用も検討しましょう。

Twitter社の提供する公式機能や、サードパーティのSNS管理ツールを使えば、投稿文を事前に登録して指定時刻に自動投稿できます(ただし2023年以降、Twitter APIの仕様変更で一部ツールが有料化されていますので確認が必要です)。

予約投稿にすることで複数人で内容をレビューし、誤りのない安全な投稿をセットできるメリットがあります。

また深夜・早朝など担当者が不在の時間に誤って手動投稿してしまう心配も無くなるでしょう。

ただし予約投稿は一度セットすると放置しがちなので、スケジュールした内容が古くなっていないか適宜見直すことも忘れずに。

情報漏洩対策としては、内部者による不正投稿への目配りも必要です。

万一退職した社員がパスワードを知っていて勝手に投稿した、という事態を防ぐために、定期的なパスワード変更や権限管理を行います。

特に外部委託先にもアカウントアクセスを与えている場合、契約終了時には権限を解除することを徹底します。

Xでは複数人で管理できるような公式のロール機能が無いため、パスワードを共有して運用するケースが多いですが、その際も担当者の異動・退職時に確実に変更しましょう。

社内でSNS運用の共有メールアドレスを使い、個人の私用アドレスは紐付けないようにするのも望ましいです。

最後に、万が一誤投稿してしまった場合の対応手順も決めておくと良いでしょう。

【罪のコメントを出す】のが原則です。

投稿の削除はケースバイケースになります。例えば、消すことで誠意がないと思われるようなことにもなりかねないため、ケース別で分けて対応方法を事前検討しておくことが望ましいです。

一方でスクリーンショットが出回って収束しない可能性もあります。「先ほど不適切な投稿がありました。大変申し訳ありません。スタッフのアカウント操作ミスであり、当該投稿は削除いたしました」等の経緯説明と謝罪を速やかにツイートすることも良い手段でしょう。

その後再発防止策として例えば「公式端末の運用徹底」「投稿前ダブルチェック強化」を宣言するなどし、フォロワーの理解を得るよう努めます。

一度インターネットに出た情報は完全には消せませんが、誠意ある対応を示すことでブランドへの信頼失墜を最小限に抑えることができます。

これらの運用ルールと緊急対応策を社内で共有・訓練しておけば、ヒューマンエラーによる大きなトラブルのリスクを減らし、安全にXマーケティングを続けていけるでしょう。

アルゴリズム変化に対応する柔軟性

SNSマーケティングにおいては、プラットフォームのアルゴリズム変更に常に目を光らせ、柔軟に方針を調整することも重要です。

X(旧Twitter)も2024年から2025年にかけてアルゴリズムの仕様が大きく変化しています。

例えば2024年にはイーロン・マスク氏が「フォロワーには必ず固定ツイートを表示させるようアルゴリズムを変更する」と発表し話題になりました。

また同年11月頃には「投稿内に外部リンクを貼るとリーチが伸びにくくなる」という調整も行われ、企業アカウントは対応に追われました。

このようにX側のポリシー変更によって、それまで効果的だった運用手法が通用しなくなるケースも出てきています。

企業アカウント運用者は公式のアナウンスや業界ニュースにアンテナを張り、最新のアルゴリズム傾向を把握するよう心がけましょう。

例えば最近の傾向では、「いいねやリポスト以上に返信や引用リポストといった能動的な交流が評価されやすい」「閲覧者の滞在時間が長い投稿(例:長文やスレッド投稿)が優先表示されやすい」などが指摘されています。

そのため、単に広告的なお知らせを投げるだけでなくユーザーとの会話が生まれる投稿を増やしたり、読み応えのある解説スレッドを月一で投稿するなど、コンテンツの質・形式を調整する必要が出てきます。

さらにXプレミアム(有料会員)のアカウントは表示優遇されるとも言われており、自社ブランドとして信頼性向上やアルゴリズム面の利点を得るためにプレミアム加入を検討する企業も増えています。

また、Xが新機能を導入した際にはいち早く試してみる姿勢も大事です。

かつての「フリート」(24時間で消える投稿)は短命に終わりましたが、その後音声スペースやコミュニティ機能など次々とリリースされています。

新機能はローンチ初期に利用を促進する意図でアルゴリズム的に優遇されることも多いため、競合他社に先駆けて活用すれば注目を集めるチャンスになります。

例えばとあるIT企業はコミュニティ機能(共通の話題で集まるグループ機能)を活用し、自社製品ユーザーの集まるコミュニティを公式に運営しました。

コミュニティ内で製品の裏話やTipsを提供することでファンを囲い込み、一般タイムラインでは得られない濃いエンゲージメントを獲得しています。アルゴリズム変更への対応のみならず、新機能・サービスへの適応力もSNS運用担当者には求められます。

アルゴリズムの詳細はブラックボックス部分も多いですが、公式ブログや著名なSNSマーケターの分析記事などから推測は可能です。

変化を前提とした柔軟な運用体制を組んでおけば、どんなアップデートにも慌てずに対処できます。

具体的には、定期的(例えば月次)に主要KPIをモニタリングし、前月比でエンゲージメント率やインプレッション数に大きな変動があれば原因を探ります。

自社要因(投稿内容や量の変化)がなければアルゴリズム起因かもしれないので、業界情報を確認したりフォロワーからのフィードバックを調べます。

その上で必要なら投稿戦略を微調整します。このPDCAサイクルを回すことで、プラットフォーム側の環境変化に遅れずについていくことができるでしょう。

要は「今までこうやって成功してきたから大丈夫」という固定観念を持たず、常にアップデートし続ける姿勢が大切ということです。

特にXはイーロン・マスク体制下で仕様変更が頻繁ですので、臨機応変に対応し、むしろ変化をチャンスとして活かすくらいの意気込みで運用していきましょう。

Twitter(X)のビジネス活用を加速させる応用テクニック

広告配信(X広告)の効果的な使い方

フォロワーゼロからスタートする企業アカウントにとって、X広告(旧Twitter広告)は心強いブースターになりえます。

通常の投稿だけでも十分なプロモーションは可能ですが、広告を活用すれば短期間で新しいオーディエンスにリーチしやすくなります。

X広告には目的別に様々なキャンペーンタイプが用意されています。

例えば「フォロワー獲得キャンペーン」を実施すれば、あなたの投稿やアカウント紹介が興味関心の近いユーザーのタイムラインにプロモート表示され、フォローを促すことができます。

「ウェブサイト誘導キャンペーン」なら商品ページ等へのリンク付き投稿を広告配信して、クリック数やコンバージョンを増やすことが可能です。

さらに「エンゲージメントキャンペーン」では投稿へのいいね・リポスト・返信を促進し話題作りに寄与します。

このようにマーケティング目標に合わせて広告手法を選べる点がX広告の利点です。

広告配信の設定では、まず明確なターゲティングが重要です。

X広告ではユーザーの属性(年齢・性別・地域)や興味関心カテゴリ、フォローしているアカウント類似、使用言語、キーワードなど細かく指定できます。

例えば「20〜30代女性で美容に関心があり、東京都在住」というように絞り込むことで、プロモーションの無駄打ちを減らせます。

中小企業の場合、限られた予算で最大の効果を得るためにもニッチで関心度の高い層に狙いを定めるのがコツです。

実店舗なら商圏エリア内のユーザーだけに出す、BtoBなら業界関連の興味を持つユーザー(例:「建設」「製造」などのキーワードに反応した人)に絞る、といった設定が考えられます。

クリエイティブ面では、広告だからといって特別派手にする必要はありません。

通常投稿でエンゲージが高かった内容をそのまま広告に使うのも有効です。

むしろユーザーのタイムライン上では広告表示であることが明示されるので、広告然としすぎず自然に溶け込む文面・ビジュアルの方が嫌悪感を持たれにくいでしょう。

例えばプロモーションであることを感じさせない役立ち情報風のツイートや、共感を呼ぶストーリー調のコピーを用いるなど工夫します。

また、モバイル端末での視認性を意識し、画像や動画はファーストビューで要点が伝わるようデザインしましょう。

配信後は広告マネージャーで成果をトラッキングします。

表示回数(インプレッション)に対するエンゲージメント率や、クリック単価(CPC)、フォロワー獲得単価などをチェックし、目標と乖離していればターゲット設定やクリエイティブを随時調整します。

少額からでもABテストを行い、どの訴求が効果的かデータを取ると良いでしょう。たとえばCTA(行動喚起)の文言を「詳しくはこちら」から「商品を見る」に変えたらクリック率が上がった、といった細かな発見が積み重なります。

そのようにPDCAを回すことで広告予算を最大限効率的に使えます。

X広告は適切に使えば、オーガニック運用を加速させるための投資になります。

フォロワーが少ない初期段階で広告を使って露出を増やし、一定数フォロワーが育ったらオーガニック運用中心に切り替える、キャンペーン時のみ広告を併用して爆発的な認知拡大を狙う、など段階に応じた戦略を立てましょう。

特に競合が多い市場では、広告を使うことでタイムライン上のシェアオブボイス(声の占有率)を高め、自社メッセージの到達機会を確保する意味もあります。

Xは基本無料とはいえ、広告という選択肢も上手に取り入れて相乗効果を得ることが2025年の最新戦略では不可欠となっています。

インサイト分析で成果を数値化する方法

効果的な運用には、データに基づく振り返りと改善が欠かせません。

Xには公式のアナリティクス(インサイト)機能が用意されており、自アカウントのあらゆる指標を確認できます。

2024年以降、一時プレミアム会員のみ利用可能となりましたが、2025年現在は仕様変更が続いており一部データが見られなくなるなどの制限も報告されています。

それでも無料で利用できる分析ツールとして、可能な範囲で活用する価値は大いにあります。

インサイトで確認すべき主な指標は、インプレッション数(投稿が表示された総数)、エンゲージメント数(いいね・リポスト・返信・プロフィールクリックなどの合計)、エンゲージメント率(インプレッションに占めるエンゲージメントの割合)です。

この3つを抑えることで、各投稿のリーチの広さとユーザー反応の質が見えてきます。

例えばインプレッションが多いのにエンゲージメント率が低ければ「たくさんの人の目には触れたが響かなかった投稿」であり、逆にインプレッションは少なくてもエンゲージメント率が高ければ「見た人には好評だった投稿」と判断できます。

後者のような投稿は、今後広告を使って拡散する価値があるかもしれませんし、類似コンテンツを増やすべきといえます。

月次でアナリティクスを振り返れば、フォロワー増減やプロフィールアクセス数、リンククリック数なども把握できます。

例えば「今月は先月よりフォロワーが◯人増加し、プロフィールアクセスが◯%増えた」という結果が出れば、その背景を分析します。

キャンペーンを打った効果なのか、バズ投稿があったからなのかを投稿単位のデータから読み解きましょう。

またフォロワーの属性データも重要です。年齢層や性別、地域、さらにはアクティブな曜日・時間帯なども(期間限定ながら)確認できます。

自社が想定していたターゲット層と実際のフォロワー属性にズレがないかチェックし、もし想定外の層が多くフォローしているようなら、その層に合わせたコンテンツを増やすチャンスかもしれません。

ただし2024年後半からXの仕様で、インサイト上ではリンククリック数が非表示になるなど、一部外部遷移を嫌う傾向も見られます。

そのため、サイト誘導の成果を測るにはGoogleAnalytics等の外部解析も併用する必要があります。

投稿に付与したUTMパラメータでX経由トラフィックをトラッキングし、ウェブサイト上でのコンバージョン(購入や問い合わせなど)に至った数を追いましょう。

これを社内で共有することで、SNS運用が実際にビジネス成果に結びついているかを証明できます。

インサイト分析を習慣づけることで、徐々に自社アカウントの伸びるパターンが見えてきます。

「画像付き投稿の方がテキストのみよりエンゲージ率が高い」「火曜の朝に投稿した内容がフォロワー受けが良い」等、データが教えてくれる傾向を掴んだら、それを活かす戦略に切り替えましょう。

例えばグラフ画像が好評なら定期的にグラフで情報共有する、夜の投稿が伸び悩むなら朝昼にリソースを集中する、などです。

さらに高度な分析として、ハッシュタグ別の反応比較や、キャンペーン参加率の測定、フォロワーのエンゲージ行動に基づくセグメント分析(よく反応してくれるフォロワー層の特徴は何か等)にも挑戦できます。

手作業では難しい場合は、SNS分析ツール(有料も多いですが)を導入すれば細かなデータを可視化できます。

重要なのは、数字の推移を追うだけでなく「なぜそうなったか」を考察し次の施策につなげることです。

インサイトはあくまで羅針盤であり、数字を改善させる航海術は運用者のプランニングにかかっています。

定期的なレポート作成と戦略見直しを行い、データドリブンでXマーケティングを最適化していきましょう。

そうすることで、社内的にも対外的にも説明できる形でSNS施策の価値を示し、長期的な予算確保や体制強化にもつながっていくはずです。

他SNSや自社サイトとの連携による相乗効果

X単独でも力を発揮しますが、他のSNSや自社メディアと連携することでさらに相乗効果を得られます。

多くの企業がTwitter(X)と並行してInstagramやFacebook、YouTube、TikTok、さらには公式ブログなどを運用しています。

それぞれのプラットフォームで特徴的なコンテンツを展開しつつ、相互にトラフィックを送り合うのが理想的な形です。

例えば、Instagramではビジュアル中心にブランド世界観を訴求し、詳細な説明やリアルタイム速報はXで補完するといった役割分担が考えられます。

実際に村上農園はTikTokやYouTubeにも公式アカウントを持ち、各SNSで発信したコンテンツをXでもシェアすることでフォロワーの流入経路を広げています。

Xのタイムライン上で「先日TikTokに投稿した料理動画はこちら!」と紹介すれば、XフォロワーがTikTokもフォローしてくれるかもしれませんし、その逆も然りです。

こうしてフォロワーのクロスチャネル化を進めることで、一方のプラットフォーム変更や不調にも備えられる強いコミュニティが築けます。

自社サイト(オウンドメディア)との連携も見逃せません。

Xの公式ウィジェットを使って、自社ホームページに最新ツイートを埋め込む企業は多いです。

サイト訪問者にSNSでも情報発信していることを知らせ、フォロー促進につなげられます。

ブログ記事やニュースリリースを書いた際には、XでそのURLをシェアしてアクセスを呼び込みましょう。

逆にX上でバズったトピックは、ブログで深掘り解説記事を書くなどして資産化できます。

Xは拡散性が高い反面、情報が流れて消えやすいので、反響の大きかった内容は自社サイトなどにストックしておくと後々有効活用できます。

またメールマーケティングやLINE公式アカウント等を持っている場合、それらでもXの存在を告知すると良いでしょう。

「最新情報はリアルタイムでXでも発信しています」とメール末尾に記載したり、LINEでフォローキャンペーンを案内したりすれば、既存顧客をXフォロワーに取り込めます。

オフラインの店舗なら、レジ横にXのQRコードを掲示しフォローを促す、お買い上げレシートにアカウント名を印刷するなどの工夫も考えられます。

あらゆる顧客接点でXへ誘導し、双方向コミュニケーションの輪に招き入れるイメージです。

他SNSとの連携では、コンテンツのフォーマットやユーザー層の違いにも注意しましょう。

例えばInstagramでは縦長動画やハッシュタグ大量使用が主流ですが、Xでは簡潔なテキストと1〜2個のハッシュタグが向いています。

全く同じ内容をコピペ投稿するのではなく、各媒体に最適化した形で発信しつつ、テーマやキャンペーンは連動させるというのが望ましいです。

統一のキャンペーンハッシュタグを決めて、XとInstagramの両方で投稿を募り、それぞれで紹介し合うというクロス企画も面白いでしょう。

最後に重要なのは「一貫したブランドメッセージ」を保つことです。複数のSNSを使うと発信内容が散漫になりがちですが、「○○という価値を提供するブランドである」という軸は揺らがないようにします。

その上で表現や手法を各チャネルごとに変えて、多面的にユーザーとの接点を増やしていきます。

Xで興味を持った人がInstagramでもファンになり、最終的にサイトから商品購入に至る、といった理想的な顧客ジャーニーを描けるでしょう。

社内でも部門横断で連携し、SNSチーム・Webチーム・営業等が連携してデジタル施策を組み立てることが重要です。Xはその一翼を担うハブ的存在として活用し、全体のマーケティング効果を底上げしていきましょう。

まとめ|Twitter(X)をビジネスに活かすために大切なこと

短期の成果より長期的なブランド価値向上を意識

2025年現在、X(旧Twitter)をビジネスに活用する企業がますます増え、SNSマーケティングの競争も激化しています。

その中で押さえておきたいのは、短期的な数値目標に一喜一憂しすぎないことです。

フォロワー数やいいね数など分かりやすい指標はつい追いがちですが、それらは手段であって目的ではありません。

SNS運用の本質的な目的は、自社のブランド価値を高め、顧客との信頼関係を築き、ひいては事業成長につなげることにあります。

Xマーケティングは広告のようにすぐ売上に直結しにくく、中長期で成果を出す取り組みであるという認識が必要です。

1回のバズや一時的なフォロワー増減に捉われるのではなく、半年〜数年単位でのブランド指標向上を意識しましょう。

例えば「X経由の直接購入が少ないから効果がない」と判断するのは早計です。

ユーザーは必ずしもツイートのリンクからすぐ商品を買うわけではありません。しかしX上でそのブランドの存在を知り好印象を抱いたことで、後日検索してECサイトで購入したり、店頭で商品を手に取ったりすることは大いにありえます(顕在化しにくい効果)。

実際調査でも、X上でブランド認知が広がると指名検索(ブランド名での検索)が増え、結果的に購入につながりやすくなるというデータがあります。

このようにXはマーケティングファネルの上流(認知・興味喚起)を担う役割が大きく、すぐコンバージョンしなくても長期的に顧客獲得数を底上げする効果が期待できます。

もちろん短期KPI(例:月次のフォロワー◯人増など)を設定しPDCAを回すこと自体は重要です。

しかし、それらは長期ゴールへのチェックポイントと位置付け、仮に達成できない月があっても慌てず改善策を考え実行し続けることが肝要です。

SNS運用は一度軌道に乗れば積層型の資産になります。

リスティング広告等が配信を止めれば効果も止まる「フロー型」なのに対し、Xで増えたフォロワーや蓄積した投稿は企業の資産として残り続け、続けるほど雪だるま式に効いてきます。

ですから、目先のROIだけでなく将来的なブランド価値・顧客資産形成という観点で評価することが大切です。

また、数値化できないユーザーの感情的な反応やブランドイメージ向上にも目を向けましょう。

エンゲージメント率やコメント内容から、ブランドに対する好意や期待値が高まっているかを感じ取ることができます。

たとえば「この企業はTwitterでの対応が丁寧で好感が持てる」という声が増えていれば、それは将来の顧客ロイヤルティ向上につながる貴重な資産です。

それらは単月の売上には表れなくとも、長期的に見れば競合との差別化要因となり得ます。

結局、SNS運用はマラソンと似ています。短距離走的なバズ狙いの連発ではなく、ペース配分しつつ持続しゴールを目指すことが肝心なのです。

Xを通じて少しずつでも「ファン」を増やし、ブランドの物語を語り、信頼を積み重ねていけば、数年後に大きな果実を得ることができるでしょう。

そのためにも社内で長期視点の重要性を共有し、腰を据えて取り組む環境を整えることが成功への第一歩です。

発信と顧客との対話を継続することが成功の鍵

最後に強調したいのは、継続的な発信と対話こそがXビジネス活用成功の鍵という点です。

どんなに素晴らしい戦略を立てても、発信を止めてしまっては元も子もありません。多くの企業アカウントが陥りがちなのは、初めは熱心に運用するものの徐々に投稿頻度が落ちたり内容がマンネリ化したりしてフェードアウトしてしまうことです。

フォロワーは正直で、アカウントの活気がなくなると離れていってしまいます。

逆に言えば、地道な試行錯誤と継続運用によってフォロワー獲得やエンゲージメント向上に努めた結果、大きな成果を上げている企業も実際にあります。

人気企業アカウントの多くは、長年にわたり一貫したキャラクターと丁寧な対話でファンとの関係性を深めてきています。

継続する上では、チーム内で運用を楽しむ工夫も必要でしょう。

SNS運用はどうしても労力と時間がかかりますが、「今日はこんな反応があった」「あの常連フォロワーさんからまた面白い返信が来た」といった小さな喜びを共有し合えるとモチベーションが続きます。

たまに上手くいかない投稿があっても落胆せず、「次はこうしてみよう」と前向きに捉える姿勢が大切です。

ネタ切れに感じたら社内でブレストをしてみたり、他社アカウントを研究して刺激を受けたり、インプットを増やして引き出しを用意しましょう。

またユーザーとの対話を大事にしてください。

一方通行の発信ではなく、フォロワーからの声に耳を傾け、それに応える形でコンテンツを作ったり対応を改善したりしていくと、アカウントの成長スピードが格段に上がります。

「フォロワーさんのリクエストにお応えして◯◯の使い方動画を作ってみました」のような投稿はエンゲージメントも高まりやすく、ファンの愛着も深まります。

双方向のコミュニケーションループが回り出せば、もはや企業アカウントは単なる広告塔ではなく、ユーザーと共にブランドを育むコミュニティの核となるでしょう。

Xの企業運用は、長く続けるほど効いてくる「育成ゲーム」のようなものです。

急に大当たりの効果が出ることも稀にありますが、基本は日々コツコツと発信を積み重ねていくことが王道です。

幸いXはリアクションが数字で見えるので、フォロワーの増加や投稿への反応が成長の実感となり、続ける励みになる側面もあります。

たとえ伸び悩む時期があっても、試行錯誤しつつやめない限りチャンスは巡ってきます。

企業アカウントが「フォロワー1万人達成!」と報告している姿をよく見かけますが、その裏には地道な努力の積み上げが必ず存在します。

ですから、これからXをビジネスに活用しようとする中小企業の方々には、「とにかくまず始めて、そして続けましょう」とお伝えしたいです。

最初はフォロワーが少なくても気に病むことはありません。

発信をやめない限り、フォロワー数0からでも大きく育てた企業はたくさんあります。

一度きりのキャンペーンで終わらせず、その後もユーザーとの接点を持ち続け、改善を重ねていくことが肝心です。

という場を通じてお客様と対話を続けること自体が、他では得難いブランド資産になるのです。

このことを念頭に置き、焦らず一歩一歩積み重ねていってください。

以上、Twitter(X)のビジネス活用について最新の戦略と事例、そして成功の心得を詳しく解説してきました。

中小企業や個人事業主にとっても、アイデア次第で大企業に負けない成果を出せるのがSNSの醍醐味です。

ぜひ長期的視野を持って継続運用し、Xを通じて自社のファンを増やし、ビジネスの飛躍につなげていってください。皆さんのアカウント運用の成功を願っています!

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-7-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-6-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-300x169.png)

-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)

コメント